Одежда в русском народном стиле

Одежда в народном стиле или как его ещё ошибочно называют фольклорном стиле.

Красивый костюм в стиле фольк

Сегодня бытуют такие понятия как «фольклорный стиль», стиль-фольк, этно-фольк и т п. Но хотим обратить ваше внимание на то, что слово «фольклор» имеет отношение скорее к устному, словесному и музыкальному творчеству народа. Фольклор дословно обозначает — «народная мудрость», а понятие стиль «фольк» в одежде сложилось как ошибочное понимание русского народного костюма основой, которого стал сценический костюм фольклорных ансамблей, а не традиционный русский народный костюм!

Само понятие «фольклор» имеет апосредованное отношение к одежде.

Надо хорошо понимать это отличие. Потому что стиль-фольк — это не то, чем современный русский костюм является по сути, а то как нас хотят видеть со стороны в современном мире. Многие исследователи, этнографы или реконструеторы презрительно именуют костюмы в стиле фольк «клюквой». Особенно циничные и желчные люди именуют фольклорные костюмы или костюмы фольклорных ансамблей «марсианскими» костюмами. Но мы не считаем стиль фольклорных ансамблей, чем-то недопустимым или оскорбительным. Потому что современный русский фольклорный костюм создан для сцены, и когда он создаётся без намёка на пошлость или не обнажает тела, то может быть ярким и красивым образцом сценического костюма.

Танцевальный русский ансамбль

Танцевальный русский ансамбль

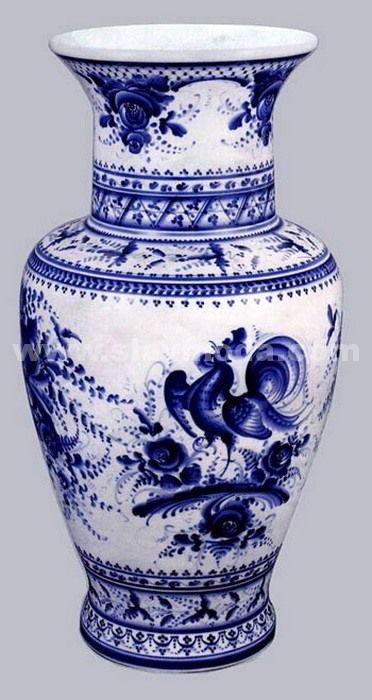

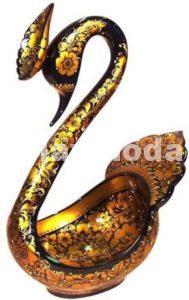

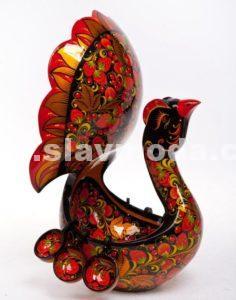

Часто именно ценители стиля фольк используют узоры бытовой утвари или посуды такие как «гжель» и «хохлома» для создания принтов на ткани для пошива одежды. Конечно, это смотрится как «кич» и неуместно при создании достойного и полного образа русского стиля, но для стиля «фольк» подходит. Потому что, к сожалению, многие люди знают только узоры «хохлома» и «гжель», и даже не подозревают, что это не вышивка, а роспись.

Посуда с росписью в стиле «гжель»

Посуда с росписью в стиле «гжель»

Стиль фольк подразумевает под собой лишь неглубокое изучение русского костюма и традиций, и желание эпатировать или привлечь публику в первую очередь. Стиль фольк подразумевает наличие зрителя.

Народный стиль и стиль фольк. Особенности и отличия.

Одежда в народном стиле всегда находится вне времени и обстоятельств.

Народный стиль сочетает элементы национальных костюмов у разных народов. Народный стиль есть в Индии, Китае, Японии, Мексике… России… Но нельзя совмещение элементы костюмов разных культур в одном наряде: нельзя в рамках народного стиля нарядиться в сари, кокошник и ковбойские сапоги, это будет нелепо, если вы, конечно, не хиппи.

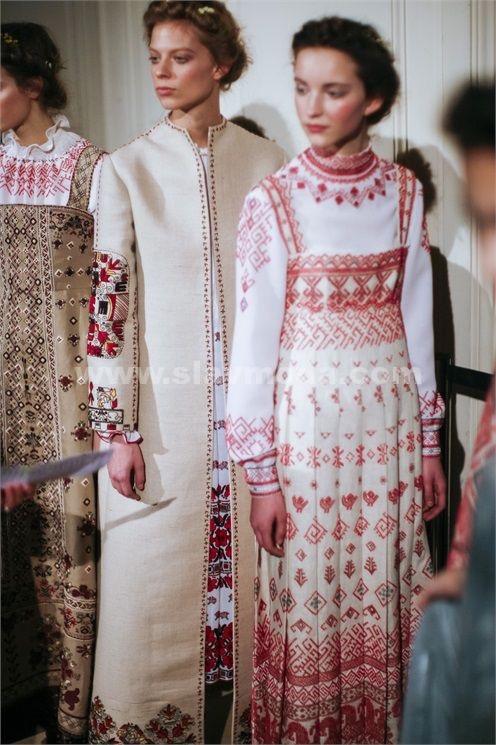

От русского стиля народный стиль отличается имеено народностью и яркостью. Модельером русского костюма и русского стиля сегодня является Валентина Аверьянова. Русский стиль включает в себя и народный костюм и боярский, а народный костюм представляет собой одежду простого русского народа. Прекрасным образцом русского народного стиля являет собой Valentino весна 2015 года:

Коллекция Valentino в русском народном стиле

Коллекция Valentino в русском народном стиле

Коллекция Valentino в русском народном стиле

Коллекция Valentino в русском народном стиле

Мы поговорим не только о том, как правильно носить одежду народного кроя, а что подразумевает под собой современное понятие: одежда в фольклорном стиле.

Наряды в народном стиле принято шить из натуральных тканей естественных расцветок. Очень кстати будет вышивка, всевозможные узорчатые ткани, кружева, тесьма.

Народный стиль требует следования традициям, стиль фольк — это современная интерпретация и размышление на тему народного костюма.

В стиле фольк спокойно можно сделать аппликацию на одежде или узор из лоскутков, в стиле пэчворк. Да, это характерно для лоскутных одеял, но мы напоминаем, что стиль фольк подразумевает под собой такую путаницу и смешивание разных техник, узоров и атрибутов. Прекрасно сочетаются в рамках стиля фольк со структурой ткани геометрические рисунки. Так же будет в меру уместными будет бисер, пайетки, бусинки или цветочные мотивы, особенно в стиле фольк — узоры с рисунками роз с жостовских подносов.

Костюмы в стиле фольк

Костюмы в стиле фольк

Костюмы в стиле фольк

Костюмы в стиле фольк

Костюмы в стиле фольк

Костюмы в стиле фольк

Если хочется подчеркнуть талию, подойдет широкий шнурованный или кожаный пояс. Фольклорный стиль позволит собрать все элементы русские наряды в одном образе: сарафаны, широкие юбки, полушубки. А в дополнение к ним — большие павлопасадские платки с кистями, аксессуары с русской росписью и украшения из дерева.

Стиль русского национального костюма подчеркнет прямой или трапециевидный силуэт. Он скроет недостатки фигуры и не будет сковывать движения. К сожалению, стиль фольк не подразумевает под собой следование традиционному крою русского костюма. Чтобы соответствовать народному стилю, надо учитывать особенности именно народного образа, но следовать крою не обязательно. Но если вам это сложно, то можно просто дополнить современный костюм деталями русского костюма, главное — их естественное сочетание. Обувь подойдет всевозможная: летом — балетки или туфли, зимой — сапожки или ботиночки. В повседневной жизни фольк-стиль идеально подойдет для отдыха.

У каждой страны свои фольклорные традиции, но дизайнеры смело используют народные образы для создания оригинальных костюмов. Это еще и шанс сохранить народную культуру, память о предках. К одежде такого стиля подойдут разнообразные натуральные украшения, деревянные бусы, браслеты, разнообразные серьги. Оригинальные наряды помогут обратить на себя внимание, выделиться из толпы и подчеркнуть происхождение.

Многие вещи можно просто сделать своими руками и немного сэкономить. Главное правило фольклорного стиля — не смешивать одежду разных национальностей. Есть праздники, на которых народный стиль одежды просто обязателен, но свадьба с дресс — кодом лучше сделать именно в русском стиле и учитывать происхождение жениха и невесты, если предки из крестьянской среды, то можно сделать яркую и веселую свадьбу с одеждой в фольклорном/народном стиле, если же предки были знатные, то подойдёт русский стиль и боярские костюмы для жениха и невесты.

Русский боярский свадебный костюм 21 века

Русский народный костюм 21 века

Категорически не надо мешать в одном образе разные направления даже такого похожего понятия как этно-стиль. Не совмещайте боярский костюм с кичем, а русский головной убор с мини-юбкой, — это смотрится вульгарно, пошло и неуместно.

Любую одежду надо носить с удовольствием, ведь искренняя улыбка и хорошее настроение привлекут не меньше внимания, чем яркий костюм и вызывающий вид. Комфортная одежда даст уверенность в собственной неотразимости, а народный костюм подчеркнёт любовь к Родной стране.

Источник

По одежке встречают

Р усские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

На какое-то время у знати сарафан был забыт — после реформ Петра I, который запрещал приближенным ходить в традиционной одежде и культивировал европейский стиль. Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами».

Понева

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Передник

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Красный

Этот цвет предпочитали в одежде и крестьяне, и бояре. Цвет огня и солнца, символ власти и плодородия. До 33 оттенков красного можно увидеть в традиционных костюмах Руси. Каждый оттенок имел свое название: мясной, червчатый, червонный, багрецовый, кровавый, чермной или кумач.

По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма — его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века — из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных — лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

Источник