- Экономико-географическое положение России, его особенности

- ГП — что это такое?

- Что такое экономико-географическое положение страны (ЭГП)?

- Экономико-географическое положение России, его краткая характеристика

- Оценка ЭГП России

- ЭГП России: сильные и слабые стороны

- Природно-ресурсный потенциал

- Транспортно-географическое положение России

- Геополитическое положение

- Экономическое районирование

- Географическое положение Центральной России

- Заключение

- Экономико-географическое положение современной России, и ее крупных регионов

- Документ Microsoft Office Word.docx

Экономико-географическое положение России, его особенности

Страны, подобно человеку, проживающему по конкретному адресу, также занимают определенное место на планете. И у каждого человека есть свои соседи — богатые и бедные, доброжелательные или завистливые; а из каждого окна открывается свой вид, живописный или не очень. По таким же аналогиям вполне можно охарактеризовать и любую из стран мира.

Современное географическое положение России — какое оно? И насколько выгодным оно является? Оценить экономико-географическое положение России мы как раз и попробуем в этой статье.

ГП — что это такое?

Одним из самых важных понятий географической науки является понятие географического положения страны или территории. Географическое положение (сокращенно — ГП) — это положение географической местности (или объекта) относительно других объектов и территорий. При этом в физической географии оно определяется с одной стороны (акцент делается на природных особенностях страны), а вот экономгеографы характеризуют его со своей стороны, учитывая социально-экономические аспекты.

По большому счету, география как раз и является той наукой, которая определяет и оценивает местоположение тех или иных объектов в пространстве. Этим она отличается от всех остальных научных дисциплин. Ведь определение географического положения, как оказалось, не только дает информацию о конкретном расположении объекта, но и поясняет отдельные его особенности. Кроме того, оценка ГП позволяет даже прогнозировать развитие территории в будущем.

Историки географии полагают, что само понятие «географическое положение» появилось примерно в конце XVIII века. А вот первой серьезной работой, раскрывающей это понятие, можно считать книгу Л. Гвиччардини под названием «Описание Нидерландов» (1567 год). В ней итальянский автор оценивает роль моря в развитии страны, что можно считать первой попыткой анализа географического положения территории.

Что такое экономико-географическое положение страны (ЭГП)?

Одним из типов ГП является положение страны экономико-географическое (сокращенно — ЭГП).

Под экономико-географическим положением понимают положение страны или территории по отношению к тем внешним объектам, которые имеют влияние на развитие экономики конкретного государства. Эти объекты могут быть как природного, так и антропогенного происхождения. Это также могут быть другие страны или же их союзы.

Географы выделяют такие компоненты (аспекты) ЭГП территории:

- транспортно-географическое положение;

- геополитическое;

- сельскохозяйственное;

- рыночное;

- демографическое;

- рекреационно-туристическое и т. д.

Выделяется также несколько типов экономико-географического положения. Так, ЭГП страны или территории может быть:

- центральным;

- периферийным;

- изолированным;

- пограничным;

- приморским;

- или транзитным.

Географическое положение России — какое оно? И какие его сильные и слабые стороны? Об этом речь пойдет далее.

Экономико-географическое положение России, его краткая характеристика

Российская Федерация — самое большое на сегодняшний день государство в мире по площади (около 17 миллионов квадратных километров суши занимает страна). Поэтому географическое положение России — весьма выгодное и отличается многогранностью.

Россия расположена на материке Евразия. При этом треть её находится в Европе, а большая часть — в Азии. Крайняя западная точка страны расположена на побережье Балтийского моря, а вот крайняя восточная — на Беринговом море, возле границ с США. Таким образом, территория государства очень вытянута с запада на восток и делится на десять часовых поясов.

Общая длина российской границы — 60 тысяч километров, из которых 2/3 — это морские границы. Этот аспект превращает нашу страну в одну из мощнейших морских держав планеты. Территория России омывается водами сразу трех океанов Земли. Морские коридоры связывают РФ с такими важнейшими странами мира, как Китай, Япония, США и Германия.

На суше Россия граничит с 14 независимыми государствами мира. Это Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Китай, КНДР и Монголия.

Оценка ЭГП России

Для того чтобы оценить ЭГП нашей страны, необходимо определить её положение по отношению к внешним экономическим центрам, сырьевым базам и транспортным коридорам. Этим как раз и занимается наука география.

Географическое положение России во многом определяет экономический уровень её развития. Оно оценивается, как правило, на трех разных уровнях. Это:

- макроуровень (глобальный уровень оценки) — оценивает положение государства относительно континентов и океанов, главнейших транспортных коридоров, а также ведущих центров мировой экономики;

- мезоуровень — определяет положение государства по отношению к историко-географическим регионам;

- микроуровень — оценивает положение страны относительно её непосредственных соседей (в данном случае это те 14 государств, которые граничат с РФ).

Оценка ЭГП той или иной страны, как правило, выражается в виде перечня его сильных и слабых сторон. При этом стоит отметить, что географическое положение европейской России будет несколько иным, нежели положение её азиатской части. Это связано с огромной территорией государства и ее вытянутостью в субширотном направлении.

ЭГП России: сильные и слабые стороны

Особенности географического положения России лучше всего охарактеризовать с точки зрения его сильных и слабых сторон.

Итак, к положительным аспектам ЭГП России относятся:

- огромная площадь территории;

- разнообразие природных условий и ресурсов;

- разнообразие форм рельефа;

- свободный выход в Мировой Океан;

- богатые лесные ресурсы;

- большое количество стран-соседей;

- наличие крупных судоходных рек.

К самым главным негативным аспектам ЭГП России относятся следующие факты:

- огромная по площади территория;

- около 25 % территории лежит за Полярным климатом, где наблюдается весьма суровый климат;

- большое количество российских морей и рек замерзают на длительный период года, что очень затрудняет судоходство;

- слишком большая вытянутость территории с запада на восток.

Следует отметить, что большая территория страны значится как в списке сильных, так и слабых сторон ЭГП. Действительно, с одной стороны, обширная территория — это большой ассортимент природных условий и ресурсов, что открывает крупные перспективы для развития промышленности. С другой — слишком большими просторами очень сложно управлять. Кроме того, практически невозможно создать целостную и качественную систему транспортной инфраструктуры на такой территории.

Природно-ресурсный потенциал

Рельеф территории России очень разнообразный. Около 70 % её просторов занимают равнины, однако есть здесь и высокие горные хребты — Кавказ, Алтай, Саяны, Сихотэ-Алинь, горы Бырранга и другие. Камчатка славится своими многочисленными вулканами, среди которых Ключевская Сопка является самым высоким вулканом материка. Есть в России даже пустыни. В частности, Цимлянские пески площадью 1000 квадратных километров — это самая крупная пустыня России.

Географическое положение страны во многом определяется её климатом. Климатические особенности России — самые разнообразные, территория страны лежит в четырех климатических поясах. Однако большая её часть расположена в умеренном поясе, для которого характерны самые благоприятные условия для жизни человека и его экономической деятельности.

Россия чрезвычайно богата на водные, минеральные и лесные ресурсы. В стране сосредоточены крупнейшие в мире запасы пресных вод. Из полезных ископаемых мировое значение имеет нефть, природный газ, уголь и руды цветных металлов.

Страна обладает колоссальными запасами леса. Однако географическое положение лесов России отличается такими особенностями, которые сдерживают развитие лесного хозяйства страны. Дело в том, что большая часть лесных ресурсов России находится в труднодоступных (в транспортном отношении) регионах, что весьма осложняет процесс их разработки.

Транспортно-географическое положение России

Экономическое развитие любой территории во многом зависит от транспортно-географического его положения. Для России оно весьма выгодно, хотя после распада СССР внешние транспортные связи страны намного сузились. На данный момент самым перспективным для развития транспортных морских связей в России является северный бассейн. Хотя здесь есть свои проблемы и трудности, связанные в первую очередь с тем, что большая часть акваторий северных морей замерзает на длительный период года.

Ограниченной пока остается и возможность полноценного использования железнодорожных магистралей. На сегодняшний день железнодорожная сеть страны требует полной реорганизации и модернизации.

Геополитическое положение

Россия граничит с 14 государствами мира. При этом очень серьезной проблемой остается отсутствие надлежащей демаркации границ со многими из стран-соседей.

Геополитическое положение государства определяется характером его взаимоотношений со своими непосредственными соседями. К сожалению, не со всеми странами-соседями у России сложились добрососедские отношения. Так, ряд стран (официально или неофициально) имеют территориальные претензии к России. Это Япония, Латвия, Эстония, а также Финляндия. Не менее напряженными стали отношения России с такими странами, как Грузия и Украина.

В целом эксперты отмечают, что геополитическое окружение России за последние пять лет заметно ухудшилось.

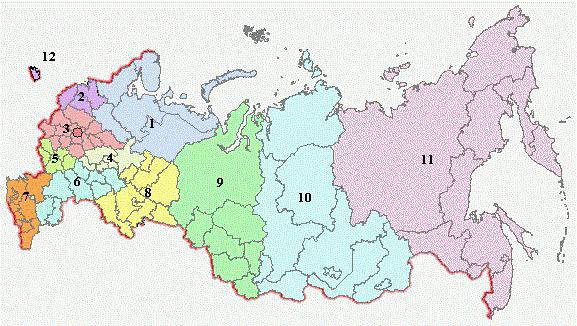

Экономическое районирование

Территория РФ поделена на 12 экономических районов (не стоит путать их с федеральными округами):

- Центральный.

- Центрально-Чернозёмный.

- Восточносибирский.

- Дальневосточный.

- Северный.

- Северо-Кавказский.

- Северо-Западный.

- Поволжский.

- Уральский.

- Волго-Вятский.

- Западно-Сибирский.

- Калининградский.

Географическое положение Центральной России

Этот район является самым густонаселенным в стране. Здесь проживает около 30 млн жителей. Кроме этого, наиболее развитая промышленность характерна именно для Центрального района России. Географическое положение этого экономического района весьма выгодное и отличается несколькими чертами.

Центральный экономический район расположен в месте пересечения важнейших транспортных артерий (сухопутных и водных). Именно здесь находится речная система Волги — реки, которая всегда играла важную роль в жизни России. Даже несмотря на отсутствие в регионе значительных месторождений полезных ископаемых, здесь успешно развиваются несколько отраслей народной экономики: машиностроение, электротехника, химическая промышленность, строительная индустрия и агропромышленный комплекс. И именно удобное и выгодное географическое положение Центральной России стало основой для стремительного экономического развития этого региона.

Заключение

Таким образом, географическое положение России отличается как своими сильными, так и слабыми сторонами. РФ — огромная страна, имеющая обширный выход в Мировой Океан. Наличие богатейшего природно-ресурсного потенциала, а также возможность сотрудничества со многими странами мира открывает для России широкие возможности для собственного успешного экономического развития.

Источник

Экономико-географическое положение современной России, и ее крупных регионов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2015 в 09:16, контрольная работа

Краткое описание

Понятие экономико-географического положения, его компоненты. Типы ЭГП.

Экономико-географическое положение — положение месторождения, предприятия, города, района, страны или иного экономико-географического объекта по отношению к прочим экономико-географическим объектам, имеющим для него хозяйственное значение.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

Экономико-географическое положение современной России, и ее крупных регионов.

- Понятие экономико-географического положения, его компоненты. Типы ЭГП.

Экономико-географическое положение — положение месторождения, предприятия, города, района, страны или иного экономико-географического объекта по отношению к прочим экономико-географическим объектам, имеющим для него хозяйственное значение.

Оценка ЭГП объекта зависит от его положения относительно источников сырья и энергии, населенных пунктов, рынков сбыта, транспортной сети и др. ЭГП объекта может быть оценено как благоприятное или неблагоприятное. Благоприятное ЭГП — возможность успешного хозяйственного развития, сама же степень развития и его темпы зависят от конкретных исторических и социально-экономических условий.

Экономико-географическое положение (ЭГП) – это положение объектов в экономическом и социальном пространстве относительно друг друга, а также относительно границ (государственных, административных или иных). В то же время к категории ЭГП относят и положение относительно природных объектов

(незамерзающие моря, судоходные реки, месторождения полезных ископаемых, лесные массивы), которые оказывали, оказывают или могут в перспективе оказать влияние на функционирование и развитие изучаемых общественно-географических объектов. Особая важность положения относительно политических (государственных) границ в системе складывающихся в определенный исторический период межгосударственных отношений вызывает необходимость использования категории политико-географическое

(геополитическое) положение.

Экономико-географическое положение представляет собой сложную систему, в которую входит ряд взаимосвязанных компонентов. Главными компонентами ЭГП являются:

. транспортно-географическое положение, т.е. положение по отношению к транспортной сети;

. промышленно-географическое — положение относительно источников энергии, центров обрабатывающей промышленности и научно-технических баз;

. агрогеографическое – положение относительно продовольственных баз и основных центров потребления сельскохозяйственной продукции;

. рыночное ( или сбыто-географическое) – положение относительно рынков сбыта продукции;

. демографическое (или демогеографическое) – положение относительно концентрации населения, трудовых ресурсов и научно-технических кадров;

. рекреационно- географическое – положение относительно мест отдыха и туризма.

- Особенности ЭГП России и его влияние на экономическое и социальное развитие страны.

Россия расположена в северо-восточной четверти земной поверхности (т.е. в Северном полушарии относительно экватора и в Восточном полушарии относительно Гринвичского меридиана) и занимает часть северо-запада и весь северо-восток Евразии. Несмотря на огромную протяженность морских границ (43 тыс. км), Россия безусловно является континентальным государством. С севера и востока возможность выхода в Мировой океан ограничена ледовыми условиями морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. С юга территорию России ограничивают горные системы Кавказа, Алтая, Восточной Сибири, пустыни Центральной Азии. Единственной дорогой в мировое хозяйство является запад, однако выходы из Балтийского и Черного морей в Атлантику контролируются европейскими государствами. Таким образом, по своему расположению Россия – это северо-восточное континентальное евроазиатское государство.

Раздвоенность России между Европой и Азией, между Севером и Югом является основной проблемой страны, решаемой сильной государственной властью и выполнением функции моста между странами первого и третьего мира.

Что касается современного состояния новой России в пределах этапа роста, то можно с высокой степенью уверенности говорить о начальной стадии данного этапа, когда ежегодный рост составляет 5 – 8%. Более низкие темпы роста (3 – 5%) будут характерны для 2004 – 2008 гг., после чего продолжится их замедление до 2 – 3% в год.

Экономико-географическое положение определяется отношением к развитому Северу и развивающемуся Югу или более точно – отношением к странам с Примитивной, Аграрной, Индустриальной, Сервисной (Постиндустриальной) и Информационной экономикой, а также отношением к полюсам роста мировой экономики и глобальным финансово-информационным центрам.

В течение советского периода развития Россия позиционировалась в мировой экономике как страна с Индустриальной экономикой и занимала промежуточное положение между развитым Севером, осуществлявшим переход к Сервисно-Информационной экономике, и развивающимся Югом, оставшимся с Примитивной и Аграрной экономикой.

Сырьевой сектор и ВПК выступали локомотивами развития экономики и обеспечивали пространственную экспансию страны. Однако преобладание сырьевой модели в развивающихся странах (в том числе благодаря усилиям СССР) привело к быстрому насыщению мирового рынка природными ресурсами, а развитие тяжелой промышленности – к обострению экологических проблем. Выбор между сохранением и отказом от Индустриальной модели экономики с нарастающими проблемами конкуренции на сырьевых рынках и нарастающими экологическими проблемами очевидно должен был быть решен в пользу перехода к Сервисно-Информационной экономике. В случае осуществления этого перехода Россия приблизится к странам развитого Севера и замкнет Северное кольцо стран с постиндустриальной экономикой.

Такому переходу благоприятствует и положение по отношению к полюсам роста мировой экономики. В настоящее время наиболее высокие темпы экономического роста (3 – 7% в год) демонстрируют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, являющегося глобальным центром экономического роста. Китай увеличил в 2001 г. ВВП на 7%, а выпуск промышленной продукции – на 9,5%. Для Индии эти показатели составили 4,4% и 1,8%, для Индонезии – 3,5% и 7,5%. Россия по своим показателям роста (прирост ВВП на 5,1% прирост промышленной продукции на 3,8%) находится на одном уровне с этими странами, что может косвенно свидетельствовать о постепенном включении России в глобальный полюс роста мировой экономики. Однако многое будет зависеть от выстраивания экономически взаимовыгодных отношений как с азиатским, так и с европейским и американским экономическими центрами, концентрирующими огромные финансовые и технологические ресурсы. Поскольку политика является продолжением экономики, важно правильно оценить политико-географическое положение России.

Политико-географическое положение России определяется по отношению к странам и политическим союзам, играющим ключевую роль в мировой политике. Несмотря на стремление политиков многих стран к построению многополярного мира, следует признать, что единственным глобальным центром мировой политики остались Соединенные Штаты Америки. Континентальными центрами мировой политики выступают Соединенные штаты Европы (Европейский союз), Российская Федерация и Китай. Постоянно увеличивается влияние Индии, Мексики, Бразилии и ряда других стран. Тем не менее в ближайшей перспективе отношения с США, ЕС и Китаем будут иметь ключевое значение для России.

Для успешного экономического развития РФ необходима прежде всего стабильность на Евро-Азиатском континенте. Гарантом такой стабильности может служить «Ось миролюбия» (в отличие от придуманной американцами «Оси зла»), связывающая Францию, Германию, Россию, Китай, Индию и Японию. Такой политический союз мог бы погасить очаги нестабильности в Евразии (Балканы, Кавказ, Ближний Восток, Афганистан, Корейская проблема) и создать условия для дальнейшего экономического развития всего континента, концентрирующего 2/3 мирового населения.

В настоящее время можно говорить о наличии серьезных предпосылок для формирования Евро-Азиатского политического союза (расширение ЕС, интеграция стран СНГ, создание политического объединения (Шанхайское соглашение)) между Россией, Китаем и странами Центральной Азии, в случае реализации которого политико-географическое положение и экономические перспективы Росси могут существенно улучшиться.

Россия располагает значительными запасами нефти и газа. Основные их залежи находятся в Западно-Сибирской, Волго-Уральской, Тимано-Печорской нефтегазоносных провинциях, а также на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.

В пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции открыты и частично разведаны свыше 300 нефтяных и газовых месторождений. По разведанным запасам и объемам добычи нефти Западная Сибирь занимает первое место в стране. Здесь добывается 70% нефти страны. Наиболее значительные месторождения нефти расположены в Тюменской и Томской областях. Выделяют два нефтеносных района – Среднеобский с месторождениями Самотлорское, Усть-Балыкское, Мегионское, Нижневартовское, Соснинско-Советское, Сургутское, Александровское, Федоровское и Шаимско-Красноленинский, который расположен в 500 км севернее Тюмени, где наиболее крупные месторождения – Шаимское и Красноленинское.

На территории Западной Сибири расположены и основные запасы газа страны.

Из них более половины находится на Тюменском севере, преимущественно в трех газоносных областях. Наиболее крупные месторождения – Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье, Надымское, Тазовское – открыты в Надым-Тазовской газоносной области на севере Тюменской области, в Ямало-Ненецком автономном округе. Весьма перспективны Ямбургское и Иваньковское месторождения природного газа. Важное значение придается освоению месторождений газа полуострова Ямал. Добыча газа осуществляется в неблагоприятных климатических условиях Заполярья.

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция занимает обширную территорию между Волгой и Уралом и включает территорию Татарстана и Башкортостана,

Удмуртской Республики, а также Саратовскую, Волгоградскую, Самарскую, Астраханскую, Пермскую области и южную часть Оренбургской. Наиболее крупные месторождения нефти – Ромашкинское, Альметьевское, Бугуруслан а Татарстане,

Шкаповское, Туймазинское, Ишимбаевское в Башкортостане, Мухановское в

Самарской области, Яринское в Пермской области и др. Нефть провинции отличается повышенной сернистостью, большим содержанием парафина и смол, что осложняет переработку и снижает качество продукции. Велики запасы природного газа на Урале – Оренбургское и Астраханское месторождения. Запасами природного газа в Поволжье располагают Саратовская и Волгоградская области. Открыты месторождения газа в Калмыкии.

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция занимает обширную территорию

Республики Коми, Ненецкого автономного округа Архангельской области.

Месторождения расположены не только в континентальной области, но и на острове Колгуев, на шельфе Баренцева и Карского морей, вплоть до северных оконечностей Новой Земли. В этой провинции открыто более 70 нефтяных, газоносных и газоконденсатных месторождений. Нефть северных месторождений легкая, малосернистая, парафинистая с высоким содержанием бензиновых фракций. Наиболее крупные месторождения нефти: Усинское, Возейское, Ярегское, Ухтинское, Пашнинское, Харьягинское, Шапкинское и др. Крупные месторождения газа – Вуктыльское, Василковкое, Вой-Вожское, Джеболское.

Нефтегазоносные области Северного Кавказа занимают территории Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана, Адыгеи, Ингушетии, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик.

Нефтегазоносные области Восточной Сибири охватывает территорию

Красноярского края, Иркутской области. Крупнейшим газонефтяным месторождением Восточной Сибири является Марковское, а месторождениями газа – Пелятинское, Криволукское и Ярактинское. На Дальнем Востоке наиболее крупные месторождения нефти находятся на Сахалине (Эрри, Оха и др.) В бассейне р. Вилюя на территории Республики Саха (Якутия) – Усть-Вилюйское, Средне-Вилюйское, Мастахское.

Перспективы освоения нефтяных ресурсов связаны также с освоением небольших запасов нефти в центральных районах европейской части страны.

Россия занимает по разведанным запасам угля 3-е место в мире (182 млрд т), уступая США (445 млрд т) и Китаю (272 млрд т). На ее территории расположено 30% мировых запасов угля. Представлены каменные и бурые угли. Угольные ресурсы размещаются по территории страны неравномерно. На долю восточных районов приходится 93%, а на Европейскую часть – 7% всех запасов страны. Наиболее низкая себестоимость добычи углей в Восточной Сибири, наиболее высокая – в районах европейского Севера. Основными угольными бассейнами на территории России являются: Кузнецкий, Печорский, Канско-Ачинский, Южно-Якутский.

Кузнецкий бассейн находится на территории Кемеровской области.

Площадь бассейна составляет 70 тыс. км2 . Балансовые запасы угля составляют

600 млрд т. Угли бассейна имеют относительно невысокую зольность, низкое содержание серы, фосфора. По запасам мощности и качеству углей Кузнецкому бассейну принадлежит одно из первых мест среди угольных бассейнов мира.

Основными потребителями кузнецких углей являются Урал, Центр, Поволжье.

Канско-Ачинский буроугольный бассейн расположен на территории

Красноярского края Восточной Сибири и Кемеровской области Западной Сибири.

Бассейн вытянут вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали на 800 км.

Угли бассейна имеют сравнительно невысокую зольность и теплотворную способность. Но угли содержат значительное количество влаги (до 48%), что приводит к их быстрому окислению, а также обладают способностью самовозгораться. Это делает их непригодными для длительного хранения и перевозки на дальние расстояния. В бассейне выявлены 24 месторождения, в том числе 11 крупнейших. Основные месторождения: Итатское (Кемеровская область), Березовское, Боготольское, Назаровское и Ирша-Бородинское (Красноярский край). Канско-Ачинские угли экономически выгодно использовать как топливо на электростанциях, строить которые следует вблизи добычи угля и передавать полученную электроэнергию.

Источник