Инновации в России. Инновационный центр

Развитие инноваций в России – принципиальная позиция руководства страны. Это один из немногих путей выхода из тени сырьевой модели экономики, уменьшающих зависимость от ценовой конъюнктуры на природные ископаемые. Без повышения наукоемкости производства, внедрения более эффективных моделей управления, выпуска уникальной продукции государство не сможет стать одним из локомотивов мировой экономики.

Взгляд в будущее

В России инновационные технологии развиваются поступательно, но заметно медленнее лидеров передового развития. Учитывая важность проблемы, правительство инициировало концепцию среднесрочного развития, известную как «Стратегия 2020». В частности, в ней прописаны сценарии внедрения инновационных проектов.

Одновременно Российская Федерация плотно сотрудничает с партнерами из-за рубежа, имеющими полезный опыт, позволяющий внедрять инновации в экономике России, науке, экологии, производственной сфере. В частности, выделяется проект взаимодействия с Евросоюзом, известный как «Горизонт 2020». Пожалуй, это самая крупная подобная программа с бюджетом 80 млрд евро.

Достижения сегодняшнего дня

Ежегодно реализуются проекты различных масштабов: от крупных (наукограды, инновационный центр Сколково, технопарки) до локальных (на базе уникальных производств, НИИ, вузов). С начала 90-х было создано по всей стране более 1000 объектов инновационной инфраструктуры, включая:

- 5 особых технико-внедренческих экономических зон;

- 16 испытательных лабораторий, центров сертификации и других профильных объектов;

- 10 наноцентров;

- 200 бизнес-инкубаторов;

- 29 центров информационно-консалтинговой инфраструктуры;

- 160 технопарков;

- 13 центров прототипирования;

- 9 территориальных инновационных кластеров;

- более 50 центров инжиниринга;

- 114 объектов трансфера технологий;

- 300 центров для коллективного пользования.

Внедряются инновации в России, обеспечивающие развитие науки, включая Фонд перспективных исследований, 14 наукоградов, Федеральное агентство научных организаций, несколько национальных исследовательских центра, Российский фонд научных исследований. Действует система институтов развития, включая ВЭБ-инновации, «Роснано», Сколково, РВК и другие.

Статистика

Инновации в России требуют многомиллиардных инвестиций. В 2007-2014 годах на развитие инфраструктуры и передовых технологий направлено 684 млрд рублей:

- из резервов по развитию бизнеса вложено 92 млрд рублей;

- из проектов по капитализации институтов развития выделено 281 млрд рублей;

- на формирование инновационной инфраструктуры затрачено почти 68 млрд рублей;

- из гарантийных фондов – более 245 млрд рублей.

К сожалению, КПД инвестиций оказался невысок. Во-первых, государственная инициатива крупным частным бизнесом была поддержана недостаточно, тем самым нарушился важный принцип частно-государственного партнерства. Во-вторых, мало какой серьезный инновационный проект вышел на самоокупаемость.

Проблемы финансирования

В условиях ухудшения макроэкономической ситуации и серьезных проблем с наполняемостью бюджета в 2014-2015 годах выявленные проблемы несоответствия мер господдержки инноваций их вкладу в экономическое развитие страны закладывают основу для сокращения или приостановки финансирования проектов. Инновации в России испытывают финансовый голод, ведь многие объекты имеют высокий уровень зависимости от государственной бюджетной поддержки.

В отличие от ситуации 2008-2009 годов в настоящее время Россия находится в условиях, не позволяющих прогнозировать быстрый выход из экономического кризиса и, соответственно, скорое восстановление бюджетных возможностей по финансированию созданной и запланированной к созданию инновационной инфраструктуры. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2015 году ВВП сократится на 3%, Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП на 3,8%. Минфин РФ в марте 2015 года внес поправки в федеральный бюджет, согласно которым его доходы сократятся на 16,8% по отношению к изначальному проекту бюджета.

Готовность бизнеса к инновациям

Имеется еще один немаловажный аспект, который указывает на неэффективность госполитики в отношении инноваций. Любой инновационный проект в конечном счете должен быть выгодным. Широко распространена точка зрения, что для структурных изменений в экономике необходима «критическая масса» лиц, заинтересованных в этих изменениях.

Ряд существующих показателей оценивает численность и мощность социального слоя инноваторов в стране на достаточно высоком уровне. Например, согласно исследованию Martin Prosperity Institute, Россия занимает высокое положение по численности креативного класса: по этому показателю страна заняла 13 место среди 82 вошедших в рейтинг стран мира по глобальному индексу креативности.

В то же время есть и другие оценки, указывающие на то, что «критическая масса» инноваторов как достаточного числа физических и юридических лиц, готовых развивать инновационные технологии, в России не сформирована: российская экономика характеризуется высоким уровень монополизации – 801 компания концентрирует 30% ВВП страны. При этом среди малого и среднего бизнеса только 4,8% предприятий реализуют технологические инновации. Около 90% предпринимателей заявили, что не применяют новейшие или новые технологии на своем предприятии. Доля самостоятельно занятого населения (предпринимателей) в России в 2012 году составляла 5,3%, в то время как в среднем по 29 странам Европы – 11,2%. Таким образом, в России формирование «критической массы» продвигающих инновации людей идет низкими темпами.

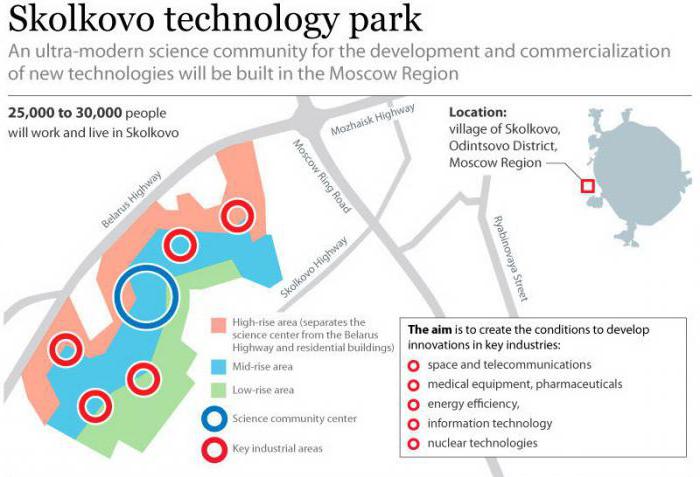

Сколково

Сколково – самый известный инновационный центр России. Предположительно он станет к 2020 году достойным конкурентом знаменитой «Кремниевой долине» в Калифорнии (США), местом притяжения научных, исследовательских центров, современных производств, использующих нанотехнологии. По задумке, это должна быть целостная экосистема, способная к самоуправлению и саморазвитию.

Инвестиции в проект должны составить 125 млрд рублей, порядка половины средств предполагается привлечь из частных фондов. В будущем 25 000 человек здесь будут работать и жить на территории 2,5 млн м 2 . Насколько полно реализуются смелые задумки, зависит от воли государства и лидеров-инноваторов, готовых рискнуть инвестировать значительные средства в «футурополис», как еще называют Сколково. Первые здания – «Гиперкуб» и «Пирамида» – уже возведены.

Вывод

Реальность такова, что инновации в России внедряются слишком медленно. Инертность мышления и опасения инвестировать в смелые, но не гарантированно выгодные проекты сдерживают развитие страны. Между тем, правительство осознает необходимость модернизаций, и именно центры инноваций могут стать маяками, магнитами, вокруг которых будут формироваться конкретные производства, выпускающие инновационную передовую продукцию.

Источник

Не “Сколково” единым: ТОП-5 инновационных площадок, на которых не говорят, а создают

Инновационный центр “Сколково” для большинства россиян стал синоним красивой упаковки для закапывания государственных инвестиций. В самом иннограде все больше офисов арендуют сомнительные криптотрейдеры и все меньше — ученые. Чтобы доказать, что с наукой все в порядке, мы нашли 5 инновационных площадок по всему миру, где реально создают технологии будущего.

Кремниевая долина (США)

Начнем с самого популярного, с того, с чего пытались копировать “Сколково” и после визита куда Герман Греф впал в серьезное уныние, поняв пропасть в технологическом развитии между США и Россией. У этого места есть много имен, но в массы ушло — Кремниевая долина.

Споры о том, кого можно назвать “отцом” Кремниевой долины не утихают по сей день, мы отметим несколько значимых имен. Фредерик Терман, профессор Стемфордского Университета, который в 30-х годах 20-го века активно агитировал своих студентов создавать учебные предприятия, чтобы конвертировать полученные в университете знания в реальные научные открытия. Если говорить о самом названии, то тут заслуга принадлежит компании Fairchild Semiconductor — первой компании в микропроцессинговой индустрии. Использование ими кремния в качестве полупроводников для микропроцессоров и дало название всей научной площадке. Стоит также отметить и Уилльяма Шокли, который во время своей работы в Bell Labs изобрел первый биполярный транзистор, что послужило толчком к появлению в долине крупных производственных компаний, которые поняли, что научный потенциал можно прямо на месте преобразовывать в технику и гаджеты.

Сейчас на базе Кремниевой долины работает множество международных компаний, имена которых говорят сами за себя — Intel, Apple, Facebook и др.

Большинство из вас вряд ли когда-то слышало это название — его трудно произнести и еще труднее найти, но в тоже время Чжунгуаньцунь является крупнейшей научно-технической площадкой Китая. Ее называют “Кремниевой Долиной Поднебесной”, а свою историю она ведет еще с 50-х годов 20-го века, что делает ее еще и одной из старейших в мире.

Модель создания Чжунгуаньцунь абсолютно идентична американской — в КНР возникла необходимость в появлении промышленной площадки, на которой бы научно-технические разработки в кратчайшие сроки могли бы находить применение в производстве повседневных продуктов. Изначально площадка объединила крупнейшие китайские ВУЗы под патронажем Академии наук КНР, а уже в 1980-м году китайский физик Чэнь Чуньсянь основал в Чжунгуаньцунь первое в КНР негосударственное инновационное предприятие «Служба поддержки передовых технологий» (ATSD). Всего за 6 лет после этого открытия в Чжунгуаньцунь начали функционировать более 100 аналогичных негосударственных компаний.

На сегодняшний день Чжунгуаньцунь поражает цифрами, которые недостижимы для остальных инновационных центров мира — более 1 млн сотрудников, более 10 тематических научных парков, около 300 промышленных компаний, из них более 70-и — иностранные, среди которых Microsoft, Intel, IBM. В программе развития Чжунгуаньцунь до 2030 года прописаны ряд перспективных разработок в сфере биоинженерии, биомедицины и аэрокосмической промышленности.

Парк исследовательского треугольника (США)

Парк исследовательского треугольника является одним из крупнейших научно-технических парков в мире и относится к так называемым “инновационым кластерам второй волны”. Парк был создан в 1959-м году на базе крупнейших ВУЗов трех городов — Дарем, Роли и Чапен-Хилл для увеличения научно-технического потенциала в Северной Каролине.

Несмотря на скромные, по сравнению с Кремниевой долиной размеры и историю, именно тут были разработаны продукты, которыми мы пользуемся каждый день. Одно из самых известных изобретений — Универсальный штрих-код продукта, с которым сталкивался каждый человек в наше время, но вряд ли знает место, в котором его придумали.

Кроме того Парк исследовательского треугольника знаменит большим количеством разработок в медицинской отрасли и фармокологии. Именно тут разработали и протестировали ультразвуковое медицинское 3D-сканирование. Искусственная трава нового поколения для спортивных объектов также родом из ПИТ. А главное, тут были разработаны и внедрены такие медицинские препараты, как Таксол и AZT — на данный момент, одни из самых эффективных препаратов при лечении СПИДа.

Цукуба является не столько инновационным центром, сколько “наукоградом здорового человека”. Его строительство было начато в 1963-м году параллельно с развитием аналогичными проектами в СССР, но в отличие от “большого красного брата” Цукуба функционирует и развивается до сих пор.

На данный момент Цукуба является “домом” для более чем 300-т государственных и частных компаний, в которых трудятся около 20 000 ученых и технических специалистов. Чтобы понять экономическую важность Цукубы для Японии нужно знать, что строительство этого технополиса длилось почти 20 лет, велось исключительно на бюджетные деньги, и половина всех денег, которое японское правительство выделяло на науку уходило именно на развитие Цукубы.

В отличие от большинства технополисов западного или советского образца, Цукуба была заточена под различные внутриэкономические задачи. Вряд ли вы можете представить в Кремниевой долине множество компаний, которые занимаются развитием и внедрением инноваций в сельском хозяйстве, тогда как в Цукубе — это ⅕ от всех компаний. При этом Цукуба активно занималась и фундаментальной наукой, расположенная там Национальная лаборатория физики высоких энергий известна на весь мир, а ее профессор Макото Кобаяси получил в 2008 году Нобелевскую премию за исследования в области элементарных частиц.

Сейчас Цукуба является моделью “города будущего”. Большинство роликов и фотографий с новыми роботами, роботизированными протезами или функционированием модели “умного дома” делаются именно с тестовых площадок Цукубы.

А что же Россия?

К сожалению, Россия в плане развития научно-технических площадок пошла по пути забвения советского наследия, что отчасти можно оправдать узкоспециализированной направленностью технополисов — тот же Королев был заточен под космическую программу — достаточно дорогостоящую игрушку для новой России. Еще десяток маленьких и закрытых городов по сути выполнял заказ военной и оборонной промышленности — создавал ракеты, системы наведения и эхолокационное оборудование, которым вооруженные силы страны по сути пользуются до сих пор, периодически модернизируя. После успеха Силиконовой долины в 21-м веке создание инновационных площадок стало для России уже необходимостью, но как мы можем судить, громкое название не всегда является гарантом реальной работы.

С 2010 года ИЦ Сколково стал символом технологического развития страны. В плане узнаваемости бренда маркетологи проделали огромную работу — по сути, поисковики считают, что кроме Сколково других инновационных площадок в России и нет. А вот с реальными продуктами, которые были выпущены на рынок все не так однозначно — Сколково часто критикуют за то, что большинство представленных проектов центра остаются красивыми концепт-артами и являются, по сути отчетами о работе, нежели реальными разработками. Те же продукты, которые в итоге все же появляются на свет неконкурентоспособны на международном рынке — планшеты и мониторы “отечественного” производства имеют достаточно низкие технические характеристики, собираются из азиатских запчастей прошлого поколения и имеют завышенную стоимость по сравнению с китайскими аналогами, поэтому основной покупатель такой продукции — само государство. Несмотря на то, что под крышей ИЦ Сколково трудится более 1500 компаний, мы все еще ждем громких анонсов и реально работающих проектов. На деле же Сколково в настоящее время реализует скорее платформу Brand Power — предлагая региональным компаниям собственную франшизу для упрощения поисков инвесторов.

Инновационный центр “Бирюч” был создан в 2013-м году на базе ряда научных подразделений ГК “ЭФКО” в белгородской области. Изначально центр специализировался на внутрикорпоративных задачах — разработках и открытиях в области пищевой промышленности и олеохиии, но спустя пару лет центр стал вести работу и по новым перспективным направлениям — биоинженерии, робототехнике, приборостроению.

В 2015-м году, когда большинство российских инновационных площадок только перерезали ленточки и делали красочные презентации, детектор взрывчатых веществ, который разработали ученые “Бирюча” получает золотую медаль в рамках международной выставки “Технологии безопасности”, а сейчас он активно используется службами безопасности на транспорте и для обеспечения безопасности культурно-массовых мероприятий.

На данный момент ИЦ Бирюч обладает одной из самых современных клеточных лабораторий в Европе. Ученые центра регулярно представляют передовые разработки в области олеохимии. Тут были разработаны первые российские высокоактивные ПАВы, а также молочных жир, который не содержит холестерин. На базе ИЦ Бирюч открыт первый в России ферментный завод. Научно-техническая база центра позволила ему стать частью белгородского НОЦ, который одним из первых начал функционировать в России и специализируется на инновациях в АПК.

Сейчас на сайте компании указано, что центр ведет работы над летательными аппаратами и ракетными двигателями. Учитывая отсутствие дорогостоящих презентаций и рекламных кампаний, почему-то верится в то, что эти проекты будут реализованы.

Иннополис, ИноТомск, Долина Менделеева

В 2015-м году в России открылись сразу 2 инновационные площадки — Иннополис в Татарстане и ИНО Томск под Томском. За 4 года существования проектов реальных прорывных проектов публике так же не было представлено, но это все еще молодые центры, которые сейчас находятся на стадии формирования и развития, там продолжают достраиваться и открываться лаборатории, что дает надежду на то, что молодые ученые из регионов смогут реализовываться на местах и в течение ближайших 5-и лет Татарстан и Томск все же смогут представить широкой общественности что-то помимо форумов.

Долина Менделеева — новый проект, который еще не имеет фундамента, ни научного ни материального, но по степени генерации инвестиций и инфоповодов центр уже опережает Сколково, что говорит о сомнительных производственных перспективах и о широких возможностях для освоения бюджета. Сможет ли Долина Менделеева стать новой технологической Меккой России или станет очередным памятником закопанным гос. инвестициям — узнаем лет через 10.

Источник