- 5 самых фантастических в мире железнодорожных проектов

- Железная дорога между Китаем с США

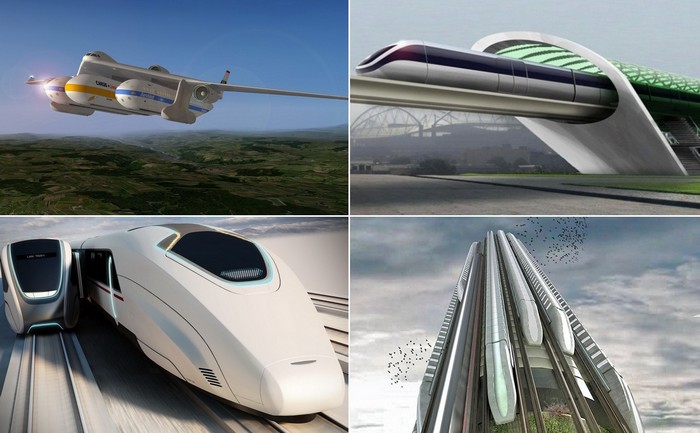

- Clip-Air – самолет, который переносит по небу вагоны

- Hyperloop – инновационная железнодорожная система от Илона Маска

- Moving Platforms – система мобильных железнодорожных станций

- Hyper-Speed Vertical Train Hub – железный вокзал на небоскребе

- Ворота города

5 самых фантастических в мире железнодорожных проектов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Железная дорога между Китаем с США

Китай уже сейчас является крупнейшей мировой железнодорожной державой. За последние полтора десятилетия всю эту огромную страну, а также некоторых ее соседей, окутала сеть высокоскоростных железных дорог. Статистика говорит, что в год в Поднебесной строится около 2 тысяч новых скоростных путей, и тенденция не собирается прерываться.

Более того, Китай хочет начать международную экспансию своих железных дорог, чтобы стать мировой инфраструктурной сверхдержавой. Одним из проектов, которые направлены на достижение данной цели, является всерьез рассматриваемая идея строительства линии между Пекином и Лос-Анджелесом.

Высокоскоростная железнодорожная линия длиной 13 тысяч километров будет стартовать в китайской столице, пройдет через Владивосток, побережье Охотского моря и Чукотки, а Берингов пролив она преодолеет в 200-километровом подземном тоннеле. Дальше дорога пройдет через Аляску, канадский город Ванкувер и все западное побережье США до самого Лос-Анджелеса.

Проект подразумевает, что полный маршрут идущие по этой линии поезда смогут преодолевать за двое суток. А это станет хорошей альтернативой самолетам для людей, которые по тем или иным причинам не могут летать. Но основная функция этой транстихоокеаноской железнодорожной линии заключается в перевозке грузов.

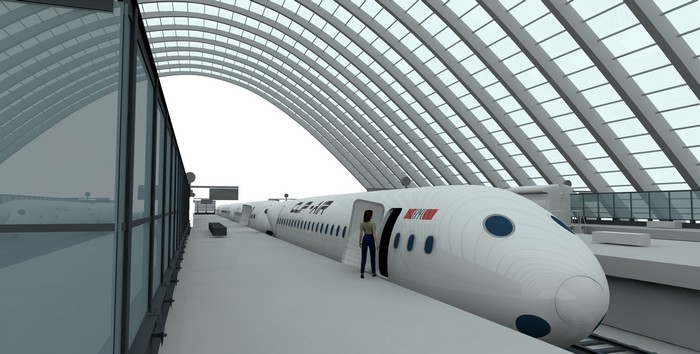

Clip-Air – самолет, который переносит по небу вагоны

Clip-Air – это проект, который объединяет в себе принципы одновременно железнодорожных и авиационных перевозок. Технология подразумевает поездки людей внутри вагонов, но эти вагоны будут перемещаться не только по железным колеям, но и по небу, будучи прикрепленными к самолету-носителю.

Каждый вагон из системы Clip-Air будет загружаться пассажирами или грузом не в аэропортах, а не железнодорожных вокзалах. А затем, выехав за пределы этого инфраструктурного объекта, он будет подхвачен севшим на землю самолетом-носителем.

Один такой самолет-носитель может поднимать в небо сразу три вагона, вышедших из разных городов. Путешествия при помощи Clip-Air, как ожидается, будут стоить даже дешевле, чем полеты на современных бюджетных авиакомпаниях. Достигается это не только за счет отказа в использовании аэропортов, но и благодаря объединению под одним крылом вагонов от трех разных операторов пассажирских и грузовых перевозок.

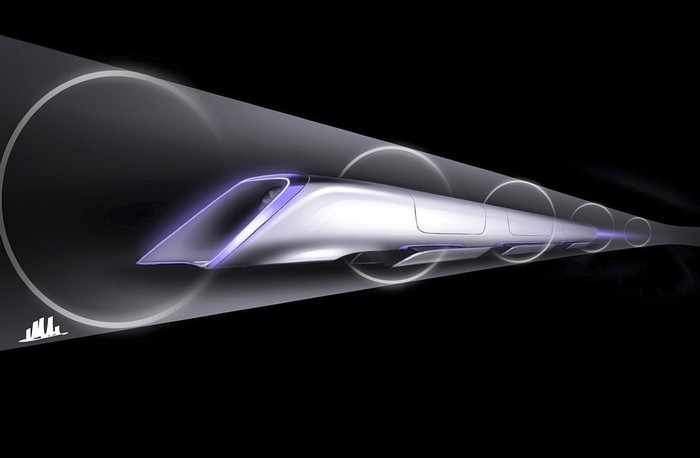

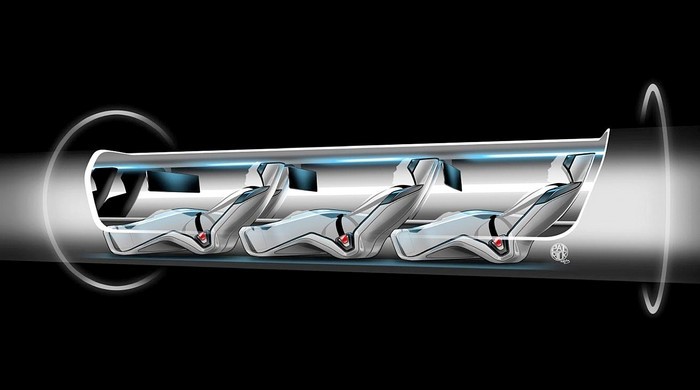

Hyperloop – инновационная железнодорожная система от Илона Маска

Американский бизнесмен южноафриканского происхождения Илон Маск уже совершил технические революции в сфере электронных платежей, частных космических стартов, электромобилей и альтернативных источников энергии. А в будущем он планирует взяться также за реформирование железнодорожных перевозок, вывод их на принципиально новый уровень. Для этого он запустил проект с названием Hyperloop.

Hyperloop – это инновационная железнодорожная система, позволяющая преодолевать на поездах огромные расстояния за минимальное время. В основе конструкции этих линий железной дороги лежит установленная на эстакаде полая труба с давлением внутри 1/1000 от атмосферного. Настолько разряженный воздух практически сводит к нулю воздушное сопротивление составу во время движения. А это позволяет поезду передвигаться со средней скоростью 962 километров в час и максимальной – 1220 км/ч. Так что, к примеру, расстояние в 550 км от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско состав Hyperloop преодолеет примерно за полчаса, а это даже быстрее, чем на самолете.

Впрочем, по инновационной железнодорожной системе Hyperloop будут передвигаться не стандартные поезда и даже не составы системы маглев, а современного новые, компактные капсулы, вместимостью до 28 человек, сидящих в креслах друг за другом.

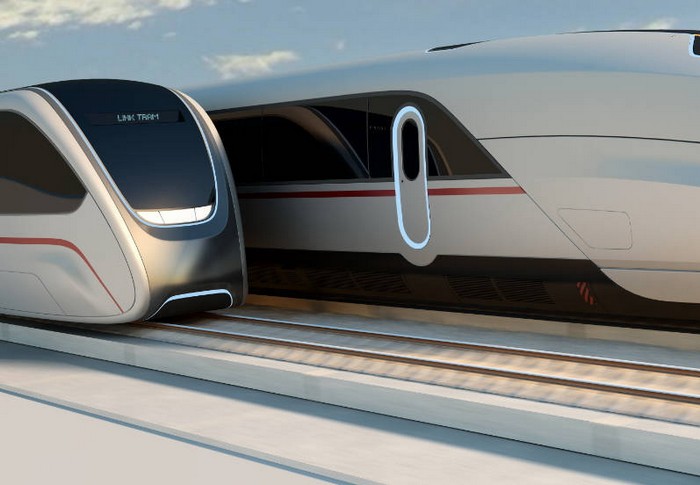

Moving Platforms – система мобильных железнодорожных станций

Одним из факторов, который существенно замедляет движение любого железнодорожного состава, является необходимость время от времени останавливаться, чтобы выпустить на станции пассажиров и принять на их место новых. Система Moving Platforms избавляет железную дорогу от остановок.

Авторы идеи Moving Platforms предлагают использовать вместо стационарных железнодорожных вокзалов мобильные платформы. Человек, который хочет сесть на несущийся мимо его города поезд, должен сесть на платформу Moving Platforms на своей станции, после чего этот объект разгонится до скорости состава, сравняется с ним и позволит пересесть из одного транспортного средства в другое.

А в это время пассажир, который уже едет на поезде, сможет точно также выйти из него на подъехавшую платформу, после чего та довезет его с куда меньшей скоростью до ближайшей станции.

Конечно, система движимых платформ Moving Platforms вводит в железнодорожные перевозки новый элемент. Однако это весьма оправдано с экономической точки зрения. Ведь остановки скоростных поездов по пути следования сильно влияют на себестоимость поездки, ведь состав тратит на тормозной путь, а также на последующий разгон не только время, но и огромное количество энергии. А проект Moving Platforms позволяет поездам пролетать весь свой маршрут на высокой скорости без единой остановки, кроме конечной.

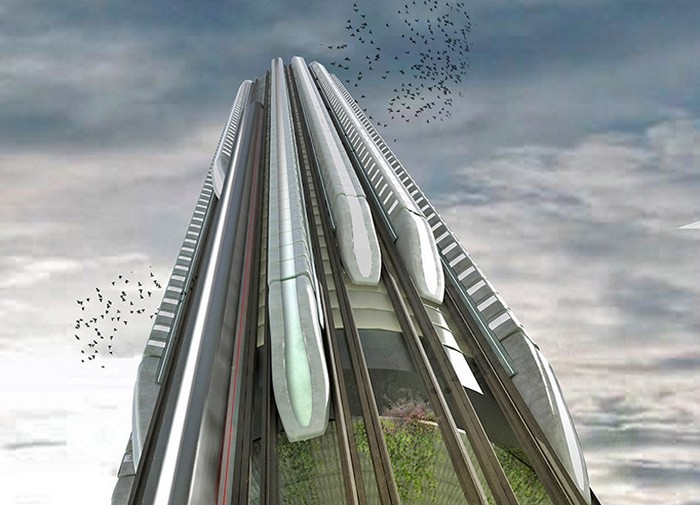

Hyper-Speed Vertical Train Hub – железный вокзал на небоскребе

Принято, что железнодорожные вокзалы лучше строить в центральных районах города, чтобы пассажирам удобнее было приезжать в этом населенный пункт и уезжать из него. Однако в наше время не так уж и просто найти место для строительства подобных объектов. Более того, бизнес всячески пытается выкупать уже существующие в городах станции, чтобы перенести их на окраины, а на освободившемся месте построить небоскреб или торговый центр.

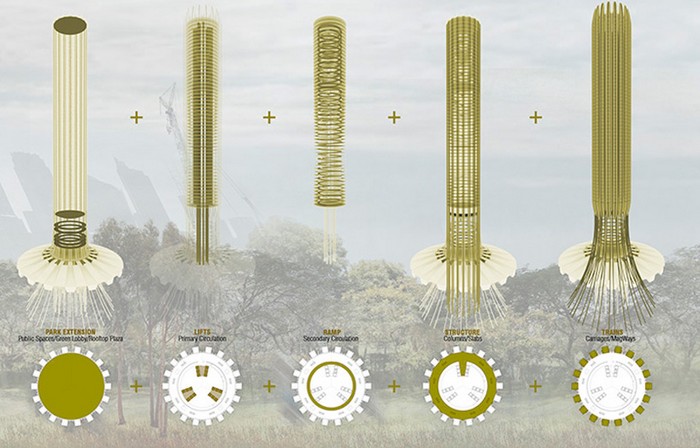

Проект Hyper-Speed Vertical Train Hub подразумевает объединение железнодорожной инфраструктуры и современных бизнес-интересов. Авторы этой идеи предлагают обустраивать вокзалы для скоростных линий железной дороги прямо на небоскребах.

Вы все прочитали правильно. Речь идет не о строительстве вокзалов на первых этажах бизнес-центров, а использование в качестве платформ и отстойников для поездов внешних стен многоэтажных зданий.

Правда, для этого понадобятся принципиально новые поезда, в которых внутреннее пространство может динамически меняться, в зависимости от того угла по отношению к горизонтальной плоскости земли, под которым этот состав едет. То есть сидения в этих вагонах должны стоять вертикально, даже если поезд по ходу езды взобрался на небоскреб.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Ворота города

С середины XIX века железнодорожный вокзал является одним из ключевых градообразующих объектов: будучи точкой притяжения большого количества людей, а следовательно, и бизнеса, он служит катализатором развития транспортных систем и территорий. Однако имеет место и обратная связь. По мере того как растёт население городов и увеличивается плотность застройки, повышаются и требования к вокзальным комплексам, к их функциональности и безопасности. Как адаптировать вокзальную инфраструктуру к современным реалиям, сохранив исторический облик, обсудили на площадке выставки «Вокзалы России: прошлое, настоящее, будущее», которая работала на Казанском вокзале Москвы с 17 по 24 сентября.

«Вокзалы сегодня – это целая философия, они тесно связаны с техническим развитием российских железных дорог, развитием общества, региона и каждого города. Мы собрались, чтобы обменяться опытом по внедрению инновационных материалов и технологий в проектировании и строительстве вокзалов. Выставка и конференция – возможность заглянуть в будущее вокзалов, как мы его видим и понимаем, и послушать мнение коллег», – отметил во вступительном слове руководитель Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Георгий Геворкян.

Современный вокзал, по мнению архитекторов и градостроителей, уже не просто объект транспортной инфраструктуры, это многофункциональный городской центр с широким спектром услуг. По такому сценарию сегодня развиваются все крупнейшие вокзальные комплексы мира.

«Непосредственно на вокзалах и вблизи них создаются бизнес-центры, развиваются сервисы для пассажиров и посетителей. На вокзале Сингапура, например, открыты офисы, есть жилые помещения, многоуровневая парковка – и всё это интегрировано, чтобы людям комфортно было жить и работать. Над Центральным вокзалом в Берлине (Berlin Hauptbahnhof) после его перестройки также расположились офисы. Это наглядно демонстрирует, что вокзалы можно и нужно рассматривать как точки роста для города и не отходить с застройкой от них, а, наоборот, приближаться», – рассказал основатель школы городского планирования «Яузашкола» Илья Заливухин.

В Европе процесс трансформации вокзалов был запущен во второй половине XX века. В это время часть объектов окончательно утратили свою транспортную функцию и преобразовались в выставочные пространства – такой путь прошли Гамбургский железнодорожный вокзал в Берлине и бывший главный вокзал юго-западного направления Орсе в Париже, знаменитое творение французского архитектора Виктора Лалу, которое сейчас известно как Музей Орсе.

Другие вокзалы массово перестраивались. Основной расчёт делался на то, чтобы прочно связать объект с транспортными потоками города, поскольку до этого многие из них были тупиковыми, и приспособить для передвижения большого количества людей.

«Как правило, при такой реконструкции историческое здание вокзала сохраняется как культурное наследие. Для обеспечения комфортного передвижения пассажиров создаются дебаркадеры, а коммерческая функция выводится вовне, например осваиваются площади под вокзалом», – пояснил руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн.

Архитектура современных вокзалов, по его словам, – это архитектура потоков. Это значит, что при их строительстве и реконструкции должны быть досконально просчитаны и выстроены маршруты перемещения так, чтобы сразу было понятно направление движения и человек попадал бы из вагона на привокзальную площадь максимально быстро и комфортно.

Такой принцип лёг в основу проекта вокзала «Олимпийский парк» в Сочи. С самого начала был задан образ реки, которая течёт через всё здание – от платформы до площади – и переправляет пассажира от поезда до городского транспорта. При этом с каждого уровня вокзала видно, в каком направлении нужно двигаться.

«Вокзал в Сочи – это вокзал-движение, вокзал потока. Поскольку объект строился в преддверии Олимпийских игр и ожидался огромный наплыв пассажиров, нам важно было на этапе проектирования моделировать эти потоки, чтобы они не пересекались. Кроме того, мы приблизительно рассчитывали время, которое займёт переход от среднего вагона до остановки городского транспорта. Я вообще считаю, что это один из главных показателей хорошей работы вокзала, и сегодня он недооценён», – отмечает Никита Явейн.

На сегодняшний день уже более 90% всех вокзалов в мире преобразовались в проходные, остальные оказываются в состоянии стагнации, что в условиях роста пассажиропотока чревато транспортным коллапсом.

Именно в такой ситуации, как заметил Никита Явейн, оказался сегодня Московский вокзал в Санкт-Петербурге: одно из самых востребованных направлений, каждый год растёт число пассажиров, а вокзал с ним уже не справляется. «По долгу службы часто приезжаю сюда, и хочу отметить, что приехать или уехать всегда большая проблема. На привокзальной площади самая тяжёлая транспортная ситуация в городе, да и сам вокзал считаю одним из самых неудобных по потокам. Он нуждается в реконструкции, надстраивании платформ и формировании многоуровневой системы загрузки вокзала», – полагает архитектор.

В перезагрузе, по мнению архитекторов и проектировщиков, нуждаются и многие другие российские вокзалы. Сегодня есть вопросы как к их техническому состоянию – инженерные системы, системы навигации и информирования устарели, есть куда расти в плане энергоэффективности, экологичности и безопасности, – так и к обслуживанию пассажиров. Недостатки в планировании территорий сдерживают потенциал их развития, считают эксперты.

На данный момент на балансе ОАО «РЖД» находится 348 вокзалов, в том числе 90 объектов культурного наследия как регионального, так и федерального значения, 1032 пассажирские платформы, более сотни мостов и 90 тоннелей. В Дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ) признают необходимость модернизации вокзальной инфраструктуры.

В планах ДЖВ к 2030 году провести комплексную реконструкцию как минимум 64 вокзалов и 66 пассажирских платформ. По оптимистичному сценарию планируется сделать вдвое больше.

«Особо хочу отметить важные объекты, которыми мы будем заниматься. Это Казанский вокзал. Компания определила его как восточные ворота России. Здесь требуются новые свежие идеи, чтобы решить текущие проблемы и обеспечить необходимый комфорт и уют для пассажиров. Курский вокзал – неоднократно разрабатывались и рассматривались проектные предложения, но ни одно из них не было принято, здесь требуется найти разумный баланс. Также предусматриваются реконструкции вокзалов в Астрахани, Туле, Курске, Махачкале, Краснодаре», – рассказал руководитель дирекции Георгий Геворкян.

Основные требования, которые предъявляют РЖД, – оптимальная вместимость и рациональное зонирование, распределение пассажиропотока с учётом динамики его роста, доступ на платформы посредством конкорса или тоннеля, энергоэффективность, безопасность. Проект развития вокзального комплекса должен учитывать окружающую городскую застройку и не конфликтовать с ней, а сам комплекс должен быть подключён к системе транспортных потоков города.

Однако сегодня проектирование является достаточно проблемной зоной, замечают в дирекции. Документы, регулирующие порядок проектирования вокзалов и объектов вокзальной инфраструктуры, были выпущены ещё в 80-х годах Министерством путей сообщения и утратили актуальность, а новых принято не было.

При этом на ДЖВ ложится особая ответственность как на управляющего проектами. Георгий Геворкян заявил о низком качестве проектных работ, что не позволяет с первого раза проходить Главгосэкспертизу, и их слабой экономической проработке.

В Дирекции железнодорожных вокзалов рассчитывают получить качественные проекты и инновационные решения для развития вокзальной инфраструктуры.

«Связующим элементом между вокзалом и платформой является пешеходный переход – подземные тоннели и надземные мосты, конкорсы. Большое количество мостов и тоннелей выполняют совмещённые функции, обеспечивая доступ пассажиров на платформы и одновременно являясь транзитным переходом для граждан через железнодорожные пути из одной части населённого пункта в другую. Разделение этих функций проблематично и дорогостояще. Мы вынуждены разделять на две части мосты и дополнительно строить мост или тоннель, для этого организовывать вертикальный транспорт для каждой части пешеходного перехода. Здесь мы также ожидаем от проектировщиков новых оригинальных решений. Относительно тоннелей мы ждём технических инновационных решений, которые позволят избежать протечек и подтоплений», – сказали в дирекции.

Руководитель архитектурного бюро «АБТБ» Тимур Башкаев отмечает, что при выстраивании стратегии развития вокзала нужно учитывать, на какой из условных четырёх ступеней взаимодействия с городом он находится, и определить, какой барьер мешает его переходу на следущий уровень.

Так, на первом и втором уровнях самым важным является обеспечение комфортного и безопасного перемещения и проезда пассажиров. Не решив этот вопрос, дальше не продвинуться. Так, по его мнению, нуждается в реставрации Ярославский вокзал, где дискомфорт вызывают слишком узкие проходы. На третьем уровне взаимодействия встаёт вопрос о привлечении и рациональном распределении коммерческих зон. Сейчас как раз в этом направлении планирует развиваться столичный Савёловский вокзал, где вслед за созданием транспортно-пересадочного узла задумывается открыть крупный торговый центр. И наконец, четвёртый уровень развития – создание многофункционального центра. По словам архитектора, в таком русле сегодня целесообразно развивать Курский вокзал.

Архитекторы и проектировщики уже внесли ряд предложений. Одно из них, например, предусматривает развитие вокзала в Анапе с выделением отдельного технологического блока для организованных детских групп, который будет эксплуатироваться только летом. Проект, подготовленный «Челябжелдорпроектом», предусматривает использование преимуществ южного расположения вокзала в части инженерного обеспечения – проектировщики намерены активно использовать «зелёные» технологии. Так, для экономии энергоресурсов на кровле навеса проектировщики предлагают установить современные солнечные батареи. Также планируется установить систему тригенерации и использовать природный газ в качестве первичного источника для электро- и теплоснабжения, оборудовать здание энергоэффективными вентиляционными установками и энергосберегающими светильниками с датчиками движения, при остеклении использовать энергосберегающее стекло с низкоэмиссионным покрытием для снижения уровня солнечной радиации и теплоизбытков.

Элементы, подчёркивающие южное расположение вокзала, предлагается предусмотреть и в декоре: отделка из натуральных материалов, открытый фонтан, «зелёная стена» из живых растений с климатической зоной охлаждения мест ожидания, отверстия в кровле навеса для движения света, символизирующего солнечные блики на воде.

На конференции был презентован и проект развития Казанского вокзала. Пассажиропоток здесь равен 48 млн человек в год, в том числе более 14 млн – в дальнем сообщении. Сегодня, как отмечают проектировщики, вокзал испытывает дефицит площади, поэтому предлагается объединить все уровни вокзала вертикальными связями, задействовать подвальные помещения, а все коммерческие зоны объединить в конкорс над железнодорожными платформами.

Однако не все вокзалы, по мнению архитекторов, следует сохранять именно как транспортный объект. Директор фонда развития науки, культуры и искусства «Шуховская башня» Владимир Шухов считает целесообразным трансформировать Киевский вокзал в Москве в выставочное пространство по примеру бывшего вокзала Орсе.

Он отмечает, что по своим характеристикам и визуально оба объекта похожи, вдобавок Киевский вокзал сегодня практически не используется в пассажирских перевозках. «Это тупиковый вокзал, его пассажиропоток сегодня значительно меньше, чем был когда-то. К тому же строящийся по киевскому направлению транспортно-пересадочный узел «Минская» разгрузит его ещё примерно на 30%. В то же время у Киевского вокзала есть значительный потенциал в качестве выставочного пространства, он в этом плане совсем не уступает Орсе: есть большой дебаркадер, высокие арочные пролёты, свет свободно проникает внутрь. Было бы разумно пересмотреть подход к использованию этого вокзала и задействовать его сильные стороны», – рассуждает эксперт.

Железнодорожные объекты не только могут служить площадками для экспозиций, они сами зачастую являются ценными экспонатами, утверждает координатор общественного движения «Архнадзор» Юрий Егоров, и в процессе реконструкции это наследие не должно быть утрачено. «На повестке дня вопрос не только развития вокзалов, но и сохранения исторического наследия. Вокзалы и железнодорожная инфраструктура являлись делом первоочередной государственной важности, поэтому к их сооружению привлекались лучшие инженеры и архитекторы. Это и Константин Тон, и Фёдор Шехтель, и Алексей Душкин, и Алексей Щусев. С крупными вокзалами ситуация более или менее благополучная, в основном они защищены статусом объектов культурного наследия. Другая история при выходе за пределы крупных городов», – рассказал он.

При этом, по его словам, интерес общества к железнодорожному наследию растёт. Пример тому, по его словам, – станция Подмосковная: до открытия Рижского вокзала это была главная товарная и пассажирская станция на пути из Москвы в Виндаву и Ригу, а сейчас здесь открыт музейно-производственный комплекс «Паровозное депо».

«Люди приезжают сюда, чтобы увидеть вокзал с воссозданной обстановкой начала XX века: кассой, телеграфом, залами ожидания для различных сословий публики, буфетом, водонапорную башню, контору начальника станции начала прошлого века. Экскурсоводы отмечают, что в день здесь бывают до 500 посетителей. Это говорит о том, что такие объекты интересны и нужны, хотя, к сожалению, у нас не всегда получается разглядеть их ценность и сохранить», – замечает Юрий Егоров.

Регионы заинтересованы в сотрудничестве с ОАО «РЖД»

Источник