- Риза это старинная одежда или современная

- Содержание

- В христианском культе

- Прочее

- Географические названия

- Персоналии

- Примечания

- Смотреть что такое «Риза» в других словарях:

- Что носят священнослужители и монахи, или Чем отличается ряса от ризы

- Повседневные одеяния

- В каком одеянии полагается служить

- Что представляет собой риза и что еще положено носить священникам и епископам

- Из чего состоял традиционный русский костюм

- Из чего состоял традиционный русский костюм (ИНФОГРАФИКА)

- 1. Мужской костюм

- 2. Женский костюм

Риза это старинная одежда или современная

Риза — из др.-русск. «одежда, облачение». По Фасмеру, не имеет надёжной этимологии. [1]

Содержание

В христианском культе

- Риза — верхнее облачение священника при богослужении. В православии именуется также фелонь, в католицизме — казула. Кроме того — именование одеяний новозаветных персонажей, являющихся значимыми христианскими реликвиями:

- Риза Богородицы, в честь которой учреждён праздник Ризоположения.

- Риза Господня, в честь которой учреждён праздник Положения Ризы Господней.

- Риза — покрывало на аналоях, престоле и жертвеннике, покровец на потире. Ризы (как покрывала, так и облачения священников) хранятся в ризницах.

- Риза — металлическая обшивка (оклад) на иконе.

- Ризка — пелёнка младенца, в которую его завертывают после крестин.

Прочее

Географические названия

- Риза — город в Германии.

- Риза-Гросенхайн (район) — район, в котором он расположен.

- Ризе́ (Риза) — наиболее высокая вершина в Копетдаге (Туркмения).

- Ризе — город в Турции.

Персоналии

- Риза-шах — шах Ирана, правивший в 1925—1941 годах.

- Мухаммад Риза-шах — шах Ирана, правивший в 1941—1979 годах. Сын Риза-шаха.

- Риза-йи-Аббаси — персидский художник.

- Агахи Мухаммад Риза — узбекский писатель.

- Ишмурат, Риза Фахрутдинович — татарский советский драматург.

- Сейид Мухаммед Риза — турецкий историк Крыма XVIII века.

Примечания

| Список значений слова или словосочетания со ссылками на соответствующие статьи. Если вы попали сюда из другой статьи Википедии, пожалуйста, вернитесь и уточните ссылку так, чтобы она указывала на статью. |

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Риза» в других словарях:

риза — полиставрион, облачение, ризы, оклад, одежды, ризка, фелонь, платье, одеяние, покров Словарь русских синонимов. риза см. одежда Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова … Словарь синонимов

риза — РИЗА, спец. фелонь … Словарь-тезаурус синонимов русской речи

РИЗА — (фелонь), часть облачения христианского духовенства: накидка с разрезом для головы, которая укрывает грудь и спину священника, доходя до колен … Современная энциклопедия

РИЗА — (фелонь) 1) парчовое, тканное золотом или серебром одеяние без рукавов, верхнее церковное облачение священнослужителей.2) Металлический оклад на иконе, оставляющий открытыми только лицо и руки образа … Большой Энциклопедический словарь

РИЗА — РИЗА, ризы, жен. (церк. слав. одежда). 1. Верхнее облачение священника, надеваемое во время богослужения. || Богатое, украшенное золотом, обычно царское, одеяние (ист.). «На царе были бармы и отцовские… золотые ризы.» А.Н.Толстой. 2. Оклад,… … Толковый словарь Ушакова

РИЗА — Согласие; тот, кто согласен, не противится. Избранный. Антрополексема. Татарские, тюркские, мусульманские мужские имена. Словарь терминов … Словарь личных имен

РИЗА — РИЗА, ы, жен. 1. Облачение, одежда священника при богослужении. Парчовая р. 2. Оклад 2 на иконе. Золочёная р. • До положения риз (напиться, напоить) (прост.) допьяна. | прил. ризный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.… … Толковый словарь Ожегова

РИЗА — жен. или ризы мн., церк. одежда, одеянье, платье вообще, особ. верхнее. | Верхняя одежда, облаченье священника, при богослужении. Ризы надеваются на рясы, на подризник. Народ различает священника в рясе, и священника в ризе, или в облачении. Без… … Толковый словарь Даля

риза — ы, ж. ( … Словарь иностранных слов русского языка

РИЗА — нетленная. Кар. Пренебр. О неряшливом, плохо одетом человеке. СРГК 5, 529. Раздирать (изодрать) на себе ризы. Книжн. Ирон. Впадать в крайнее отчаяние, выражать глубокое огорчение. Ф 1, 222; Ф 2, 115 … Большой словарь русских поговорок

Источник

Что носят священнослужители и монахи, или Чем отличается ряса от ризы

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Повседневные одеяния

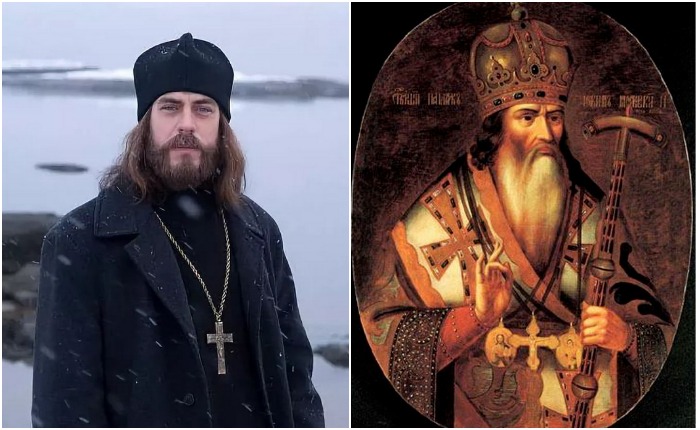

То, что веяния моды практически никак не затрагивают священнослужителей, не случайно. Дело не в том, что православные священнослужители не придают значения тому, во что облачаются – даже наоборот. Ношение каждого предмета строго регламентировано церковными нормами, как и порядок надевания, места, в которых полагается появляться в том или ином облачении. Сам процесс облачения сопровождается особенной молитвой – все, что носит священник, приближает его к Богу и одновременно отдаляет от обычного мира.

Традиции, связанные с облачением монахов и священнослужителей, возникли еще при апостолах, а какие-то – даже в ветхозаветные времена. Связь с теми далекими эпохами выражается во внешнем облике духовенства и в незыблемых правилах, которые касаются одевания.

Среди множества одеяний, предписываемых к ношению православной церковью, есть такие, которые надеваются лишь во время литургий и по особым случаям, а есть те, что носят постоянно – в том числе и дома или в келье, если речь идет о монахе. К повседневным одеждам священника относятся подрясник и ряса. Подрясник – нижнее облачение, он сшит из сукна, шерсти, сатина, льна или шелка и представляет собой длинное, до пят, одеяние с узкими рукавами. Монахам полагаются черные подрясники, священники могут также носить темно-синие, коричневые, серые или белые. Поверх подрясника надевается поясок.

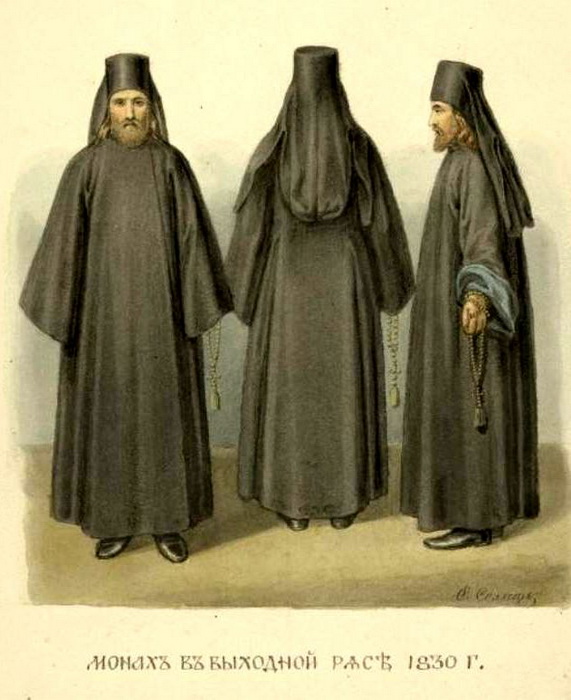

Сверху надевают рясу – это верхнее одеяние. Слово происходит от греческого «расон», то есть «поношенная одежда». Ряса тоже длинная, рукава ниже ладоней, широкие. Зимой носят утепленные рясы, похожие на пальто. До XVII века рясы были не обязательны. Большой Московский Собор 1666-1667 годов, тот самый, что провозгласил борьбу с раскольниками, благословил для монахов и священнослужителей одеяния, которые носили на православном Востоке. А черный цвет рясы символизирует, по сути, отсутствие цвета, а вместе с ним – покой и отрешение от мира.

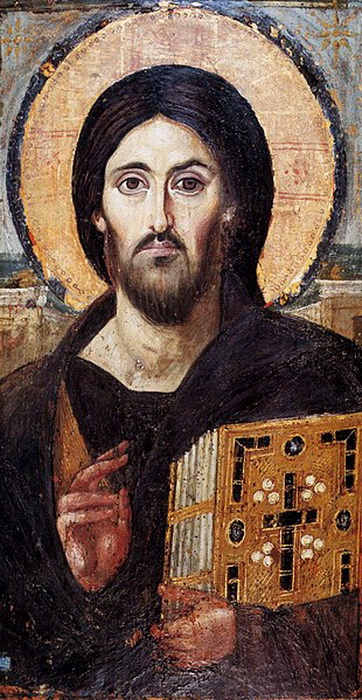

Подрясник и ряса представляют собой одеяния Христа – такую одежду, длиннополую с широкими рукавами, носили в Иудее начала эры.

Головной убор монаха и священника – скуфья. Когда-то это была небольшая круглая шапочка, ею прикрывали выстриженные на макушке волосы – гуменцо. Скуфья имеет четыре складки, которые образуют крест. Вместо скуфьи священники могут носить камилавку – в том случае, если были награждены ею. Это головной убор темно-синего, фиолетового или черного цвета, по форме напоминающий цилиндр. Черная камилавка, покрытая черной тканью, стала частью облачения монаха, этот головной убор называется клобук. Кстати, слово «нахлобучивать», то есть надвигать низко на лоб, уши, образовано именно от названия этого головного убора.

Православные монахи носят мантию – длинную накидку без рукавов, с застежкой у ворота. Мантия покрывает подрясник и рясу, достает до земли. В первые века христианства мантия была обычным одеянием для всех верующих, отрекшихся от язычества, оставивших в прошлом свои звания и чины. Монашеская мантия всегда черного цвета, епископы носят фиолетовые, митрополиты – голубые, а патриарх – зеленую.

В каком одеянии полагается служить

Богослужебные облачения включают в себя дополнительные одеяния. Они называются ризы. Их нельзя носить в быту, за пределами церкви. После проведенного богослужения они остаются в храме. Традиции относительно ношения ризы уходят корнями еще во времена ветхозаветных священников, ризы носили апостолы. Сам канон сложился в VI веке.

Диаконам во время богослужения полагается лишь стихарь – он надевается на подрясник. Это длинное одеяние с широкими рукавами, белое – символизирующее чистоту души.

На левом плече носят орарь – широкую и длинную ленту. Священникам полагается носить двойной орарь, или епитрахиль – она символизирует две цели священника – служить церкви и совершать таинства. Без епитрахили священник не может проводить богослужение. В случае какой-то чрезвычайной ситуации он может благословить любой длинный кусок материи, веревки и использовать его как епитрахиль. Впоследствии следует либо сохранять за этим предметом облачения его функцию, либо уничтожить его.

Дьяконам, священникам и епископам во время богослужений надлежит носить поручи. Это полосы плотной материи с изображением креста, их надевают на руки. Таким образом подчеркивается, что через священнослужителя действует сам Господь. Поручи также отсылают к узам на руках Христа.

Что представляет собой риза и что еще положено носить священникам и епископам

Священники и епископы на стихарь, который в этом случае носит название «подризник» и шьется из тонких тканей, надевают фелонь. Этот предмет облачения очень древний; согласно изображениям на старинных иконах, Христос тоже носит нечто похожее на фелонь, а кроме того, она напоминает багряницу, в которую был облачен Спаситель перед казнью.

Фелонь представляет собой плащ без рукавов с прорезью для головы. Епископы носят похожую на фелонь ризу – саккос, это накидка уже с рукавами. Саккос появился благодаря тому, что когда-то византийские императоры стали жаловать епископам предметы царского облачения. Саккос шьют из дорогой ткани, на нем имеются 33 пуговицы – по числу земных лет Христа.

Полное священническое облачение включает пояс с нашитым крестом, он надевается поверх подрясника и епитрахили и завязывается сзади, на пояснице. В случае, если у священнослужителя имеются такие награды, он надевает еще несколько предметов облачения – набедренник и палицу, представляющие собой плат на длинной ленте.

Головной убор епископов – митра. Это высокая твердая шапка, она обычно украшена бархатом, парчовым шитьем, бисером, драгоценными камнями. В качестве награды митру может получить и священник. Среди предметов облачения епископа – широкая длинная лента, омофор, которая спускается одним концом на грудь, другим – на спину или же обоими концами на грудь, сшита или закреплена пуговицами. С этим предметом облачения связана легенда, согласно которой в 910 году Матерь Божия накрыла своим омофором Константинополь, защищая его от разорения варварами.

Отличительный нагрудный знак епископа – панагия, на которой запечатлен образ Богоматери. Когда-то панагия содержала в себе ковчежец с мощами, сейчас это уже необязательно.

Гуменцо, выбривание волос на макушке, — вариант католической стрижки тонзура, а вот как выглядят другие мужские прически в разных конфессиях.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Из чего состоял традиционный русский костюм

Из чего состоял традиционный русский костюм (ИНФОГРАФИКА)

Во что одевались русские в стародавние времена — рассмотрим самые распространенные элементы одежды.

1. Мужской костюм

Мужской костюм был очень прост и состоял всего из нескольких базовых элементов. Они были общие и для крестьян и для знатных богатых людей, однако последние часто шили из более дорогих материалов, могли использовать более сложные покрои, а также обильно украшать камнями и делать шикарные вышивки.

Рубаха , или как ее еще называли сорочка. Они были льняные или хлопчатобумажные, могли быть без ворота, но чаще с косым воротом — такая рубаха называлась косоворотка. Ворот и оборки рубахи часто были расшиты красивым узором.

Пояс . Рубаху чаще всего подпоясывали — пояса могли быть шелковыми или шерстяными, на концах часто были кисточки.

Штаны , или как их еще называли порты, были свободного кроя и заправлялись в «онучи».

Онучи — плотный кусок ткани, который обматывался на ногу до колена под обувь — вместо носков.

Лапти — известная русская обувь плелась из березовой коры и обвязывалась веревкой вокруг ноги поверх онучей.

Сапоги — могли быть высокие или едва закрывать щиколотку. Чаще всего делались из кожи.

Валенки — зимний вариант обуви из свалянной овечьей шерсти

Кафтан — верхней одеждой на холодной время года был кафтан. Их было много разновидностей, они могли быть разной длины и шились из разных материалов. На теплое время года были кафтаны без ворота из грубого сукна — «зипуны». На зиму «кожухи» — кафтаны из овечьей шкуры, подбитые мехом.

Головной убор — зимой надевали шапку «треуху», которая имела три лопасти, защищавшие затылок и уши и чем-то напоминает шапку-ушанку, которая появится только в 20 веке. В теплое время года надевали небольшую круглую шапочку «тафью», вроде кипы или тюбетейки.

2. Женский костюм

Женский костюм был несколько сложнее, чем мужской. У женщин из богатых семей, как и у мужчин, одежды шились из более дорогих материалов и обильно украшались. Кроме того, у знатных женщин было больше слоев одежды — их наряды могли весить до 20 кг. Отличался также внешний вид замужних и незамужних женщин.

Рубаха — в женском костюме была по сути нижним бельем, шили из хлопка или льна, а для богатых дам из шелка. Длина женской рубахи была всегда до пола. Девушки их обильно расшивали — даже если узоров не было видно, они служили оберегом от сглаза.

Сарафан — длинное платье без рукавов и основа женского костюма. И рубаху, и сарафан нужно было подпоясывать. Сверху на сарафан часто надевали ожерелья или бусы.

Понева — в южных регионах вместо сарафана чаще всего надевали юбку. Надевали поневу только взрослые девушки, это был своеобразный признак, что к ним можно свататься.

Верхняя одежда — было много разновидностей женской верхней одежды, но всех объединяло то, что они были длинными и застегивались от воротника до пола. Был, например, «летник» с просторными рукавами — он не закрывал ступни, также был «опашень» — с длинным рядом пуговиц и разрезными рукавами. Поверх таких длинных одежд женщины могли надевать меховые воротники.

Душегрея — праздничным элементом одежды была такая кофта, которая надевалась поверх верхней одежды. Дизайны и ткани были самыми разнообразными.

Головной убор — существовала масса головных уборов, ведь замужние женщины всегда покрывали голову и прятали волосы. Дома они носили полотняные шапочки — «повойники» или просто повязывали платок. На выход надевали «кокошник» — головной убор с твердой подложкой на лбу, почти в каждой области были свои дизайны — в виде гребней или цилиндрические. К головным уборам могли крепить серьги. Зимой надевали меховые шапки, а сверху платки.

Незамужние девушки надевали венки с лентами, из под которых была видны волосы.

Обувь — крестьянки, конечно, тоже носили лапти с онучами и валенки. Кроме того, сапоги и башмаки, их шили в основном из кожи, а кто побогаче — из парчи и бархата — и обильно украшали. Каблук появился в XVI веке — и в мужской обуви тоже.

Источник