Шинель: два века на службе в армии

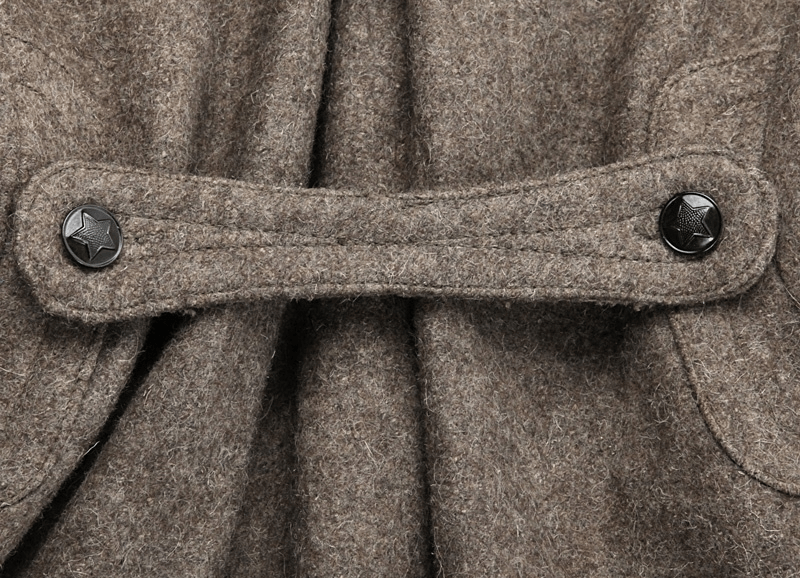

Под шинелью обычно понимают форменное пальто из плотной шерстяной ткани со складкой на спине и удерживающим ее сложенной хлястиком. Само слово заимствовано из французского, где «chenille» обозначает утренний костюм. Сейчас нет достоверных данных, кто и когда придумал шинель. Есть только предположительные даты.

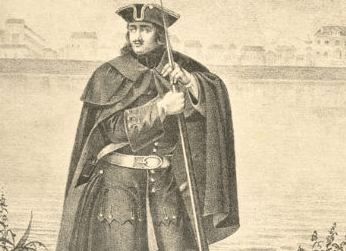

Первыми шинель, или лучше сказать великое пальто (greatcoatb), надели англичане в конце XVII века. Ее внешний вид, конечно, отличался от сегодняшнего, прежде всего отсутствием рукавов. Но вот защитные свойства, благодаря которым она хорошо согревала хозяина в сырую и дождливую погоду, быстро оценили военные. И на рубеже столетий она приходит в армию Ее Величества. Так в 1800 году герцог Кентский, командующий силами в Канаде, издал указ, согласно которому всем офицерам в Британской Северной Америке полагалось носить двубортное пальто, изготовленное из синего сукна. Через два года, в 1802 году, эти правила были изданы для всей британской армии.

Примерно в это же время шинель пришла и в Россию. В то время наше государство постоянно участвовало в войнах, поэтому чиновники средств на армию не жалели и, говоря сегодняшним языком, внедряли самые новые технологии. Но как это в нашей стране бывает, без казусов и печальных историй не обошлось.

Первые упоминания о введении шинели в армии появляются в пехотном уставе, согласно которому, шинель полагалась всем строевым и нестроевым нижним чинам для ношения в холодную и дождливую погоду поверх мундира. Для чинов егерских батальонов, а впоследствии полков, шинели полагалось строить из темно-зеленого сукна, для всех прочих полков – из белого. На каждую шинель отпускалось по 4 аршина 4 вершка сукна и на подкладку в рукава 3 аршина холста. Пуговицы, 6 шт., должны были быть деревянными, обтянутыми сукном. Срок носки шинели назначался в 4 года.

В течение 1797 года часть пехотных полков, у которых сроки носки старых потемкинских епанчей (плащ без рукава) истекли и которые не успели построить новые к концу года, получив предписание о продлении сроков службы епанчей, стали строить шинели по новому образцу, предусмотренному уставом. Шинели, по мнению очевидцев, быстро стали завоевывать популярность. Так это описывает один гренадер Бутырского полка: «Шинели с рукавами. Это было очень удобно; не в пример противу плащей; особливо в ненастную погоду или зимнюю пору. Можно всю амуницию надеть сверху шинели, а с плащом этого не сделаешь: он был без рукавов».

Неизвестно, кто же был инициатором возвращения шинели к жизни, но фактом остается то, что уже в начале 1799 г. Его Императорским Высочеством великим князем Александром Павловичем, председательствующим в Военном департаменте, были представлены на апробацию императору новые образцы шинелей, которые полагалось иметь всем чинам вместо плащей. После положительного решения Павла I Александр Павлович отправил эти образцы прямо к управляющему Комиссариатской экспедицией генералу от инфантерии и кавалеру Вязмитинову и объявил 30 января Государственной военной коллегии: «Его Императорское Величество Всевысочайше указать соизволил, чтобы отныне впредь все войски, которым по последне апробованным штатам и табелям положены плащи из белого сукна, имели вместо тех плащей шинели по высочайше апробированным вновь образцам, полагая пропорцию сукна ту же, какова и на плащи положена была; т. е.: в кавалерийских полках по 5, а в прочих пеших войсках по 4 аршина 4 вершка на каждую шинель».

В Военную коллегию этот указ поступил 31 января, и уже 5 февраля Государственная военная коллегия выпустила в войска и всем надлежащим инстанциям указ: «Для надлежащего исполнения с тем, чтоб по прошествии сроков ныне имеющимся плащам от комиссариата делан был отпуск показанного количества сукна, с прибавлением ко оным надлежащего числа холста в рукава».

Уже через два года шинель прочно обосновалась в армии.

Существует запись в многотомнике «Историческое описание перемен в одежде и вооружении российских войск», изданном в 1899 году, где собраны все указы по военной форме одежды начиная с времен князя Владимира до Николая II, подтверждающая наличие шинели в армии того периода.

«30 апреля 1802 года конфирмована новая табель мундирным, амуничным и оружейным вещам Гренадерских полков, на основании которой и вышеприведенных четырех постановлений рядовым первых, или Шефских, собственно Гренадерских батальонов положены: мундир или кафтан, панталоны; сапоги; галстук; фуражная и гренадерская шапки, ШИНЕЛЬ, фуфайка; шпага, с темляком; портупея; ружье со штыком, ремнем, огнивным чехлом и полунагалищем: патронная сума с перевязью; ранец и водоносная фляга».

Согласно тому же документу шинель выглядела так:

«… из некрашеного сукна, темно- или светлосерого, только бы во всем полку одинакового, цвета, – с воротником и погонами по цвету и покрою мундирных, и с серыми, круглыми обшлагами. Строилась так, что могла быть надеваема не только на мундир, но еще и на фуфайку или полушубок. Напереди она застегивалась семью медными, плоскими пуговицами, в таком расстоянии одна от другой нашитыми, что при надетой сверх шинели портупее, самая нижняя пуговица приходилась под портупеею, а верхняя половина задних клапанов выходила сверх портупеи». Модернизация шла постоянно. С 19 октября 1803 года «всем унтер-офицерам Мушкетерских полков, на мундирах и шинелях, вместо одного погона, повелено иметь два».

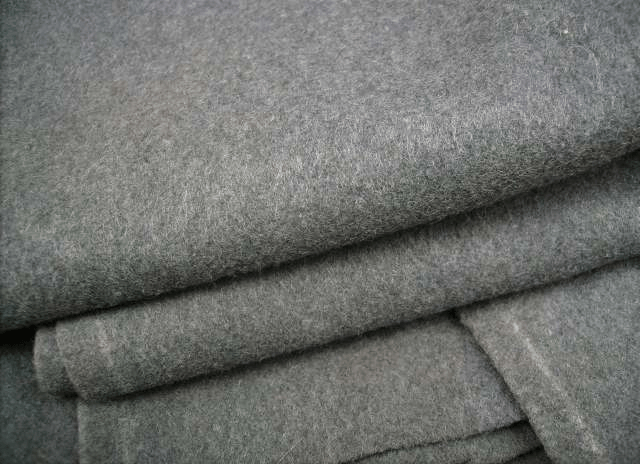

Для рядовых шинели изготавливали из самого дешевого сукна ценой 65 копеек за аршин, было оно серого или, как еще говорили, хлебного цвета. Ткани шинель требовала много – на одну вещь уходило около трех метров, а на кавалерийскую шинель еще больше – около четырех метров. Дело в том, что кавалерийская была длиннее, с большим количеством складок на спине. И когда всадник был в седле, он расстегивал сзади хлястик и расправлял полы шинели, как попону. Края шинели никак не обрабатывались – толстое сукно в отличие от тонкого не сыпется.

Хорошим примером того, что шинель заслужила любовь среди солдат, является появление анекдотов, сказок и басен с ее участием. Вот одна из историй:

Говорил барин с солдатом. Стал солдат хвалить свою шинель: «Когда мне нужно спать, постелю я шинель, и в головах положу шинель, и покроюсь шинелью». Стал барин просить солдата продать ему шинель. Вот они за двадцать пять рублей сторговались. Пришел барин домой и говорит жене: «Какую я вещь-то купил! Теперь не нужно мне ни перины, ни подушек, ни одеяла: постелю шинель, и в головах положу шинель, и оденусь шинелью». Жена стала его бранить: «Ну как же ты будешь спать?» И точно, барин постелил шинель, а в головах положить и одеться нечем, да и лежать-то ему жестко. Пошел барин к полковому командиру жаловаться на солдата. Командир велел позвать солдата. Привели солдата. «Что же ты, брат, – говорит командир, – обманул барина?» – «Никак нет, ваше благородие», – отвечает солдат. Взял солдат шинель, расстелил, голову положил на рукав и накрылся полою. «Куда как хорошо, – говорит, – на шинели после походу спится!» Полковой командир похвалил солдата.

С другой стороны, есть мнение, что воевать в шинели было не очень удобно. Длинные полы путались под ногами и сковывали движения. Одно время солдатам в строю разрешалось заправлять края шинели за ремень, чтобы маршировать было удобнее.

На протяжении своей «службы» в русской, потом советской, а затем и российской армии шинель не раз менялась по длине и фасону, подстраиваясь под нужды военных.

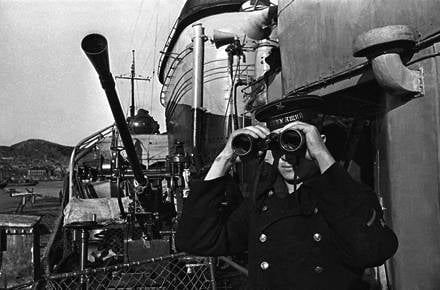

В Красной Армии в 1919 году был утвержден такой фасон шинели: однобортная, из сукна защитного цвета, с цветными клапанами (в зависимости от рода войск). Нагрудные клапаны почему-то называли «разговорами». Потом «разговоры» пропали, шинель стали застегивать на крючки. С 1935 года шинель стала двубортной, с отложным воротником. На спине осталась всего одна встречная складка (раньше было 6–7), по всей видимости, для экономии материала. Длину определяли просто: отмеряли от пола 18–22 см и отрезали. Цвет шинели в армии всегда оставался близким или к защитному, или к стальному. Но даже если шинель была одного образца, в разных регионах она могла отличаться по цвету – красители на разных фабриках давали свой оттенок. И только военнослужащие Военно-морского флота всегда щеголяли в одинаковых черных шинелях.

Как и в царской армии, в РККА были приняты пехотная и кавалерийская (длиной до пола) шинели. Шились они из грубого серо-коричневого сукна. Для офицеров и высшего командного состава шили шинели из сукна высшего качества. Генеральские шинели имели отвороты, подбитые красным материалом, и красные канты в швах. Для генералов авиации такие канты и отвороты были голубыми. Парадная офицерская шинель шилась из сукна стального цвета. На флоте шинель шили из сукна черного цвета.

В советское время, особенно в предвоенные и военные годы, на производство шинелей и сукна для них работала целая индустрия – в год изготавливались миллионы метров сукна. На каждую шинель уходило около трех метров ткани. Все это, естественно, пригодилось во время Второй мировой войны, где шинели пришлось пройти вместе с солдатами все тяготы и невзгоды. Причем использовалась она не только странами союзников, но и немцами.

Одним из лучших воспоминаний о том, чем являлась шинель для людей того времени, может послужить одноименный рассказ Виктора Астафьева.

«… Она жалеет свою солдатскую шинель. В этой шинели она ползала по передовой и вынесла на ней того, кто стал отцом ее единственного сына. Под этой шинелью она спала, любила и родила своего ребенка.

Однажды ей стало нечем кормить сына, не на что было выкупить горячее питание из детской кухни. На дворе был март, и она решила, что холода уже кончились, отнесла шинель на рынок и отдала за бесценок, потому что в ту пору и на рынке продавалось много шинелей, почти новых и с хлястиками… Сын лежал в темноте и думал о том, что первая седина у матери, наверное, появилась в тот день, когда она продала шинель. И еще он думал о том, что ему надо прожить очень большую жизнь и страшно много сделать, чтобы сполна оплатить ту солдатскую шинель без хлястика».

В Вооруженных силах Российской Федерации шинель как вид обмундирования исчезла. Ей на смену пришло двубортное шерстяное пальто оливкового цвета (черного для ВМФ), которое носят с погонами, шевроном и эмблемами по роду войск. Для офицеров и прапорщиков предусмотрен съемный меховой воротник (для генералов и полковников из каракуля) и подкладка. Конечно, их по привычке также называют шинелью, но от тех свойств, которыми должна обладать вещь с таким названием, практически ничего не осталось. Она не греет и очень сильно мнется. С другой стороны, и требования к ней изменились. Если раньше в ней надо было ходить в атаку, то теперь этого не требовалось, поскольку пальто позиционируется как вид повседневной или парадной формы одежды. К тому же форменное пальто такого же пошива стали носить не только военные, но и сотрудники прокуратуры, МЧС, Ростехнадзора, российских железных дорог и прочих организаций. Лишь только цвет у них отличается.

Но если пальто образца 90-х годов еще как-то походило по внешнему виду и материалу на шинель, то в новой версии от Валентина Юдашкина оно окончательно приобрело статус своего истинного названия – пальто с погонами. Именно в таком виде оно используется и в армиях других стран.

Как ни прискорбно, но шинель постепенно исчезла из армейского обихода, хотя вспоминать, наверное, ее будут еще долго.

Источник

Шинель. История в стиле милитари

Ф орменное пальто со складкой на спине согревало на фронтовых дорогах армию Российской империи, прошло путем революции, защищало от непогоды советских солдат. Вспоминаем историю шинели и связанные с ней интересные факты вместе с Натальей Летниковой.

Сменить «епанчи» на шинель. Прообраз шинели появился в русской армии еще в конце XVIII века. Длинный сюртук из сукна, подбитый мехом, сменил безрукавные плащи-епанчи. Позже Павел I планировал заменить шинель укороченным вариантом «прусского покроя», однако полководцы его не поддержали. В частности, фельдмаршал Суворов: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак». Шинель так и «осталась в строю». Сначала ее носили только зимой или в самые лютые холода. А в годы царствования Александра I суконная форма стала обязательной в любое время года. Летом ее надевали прямо на рубаху, зимой — расстегивали хлястик и носили иногда даже поверх полушубка.

Функциональный хлястик. Хлястик на шинели придавал одежде форму и стягивал лишнюю ткань. Хотя лишней ее назвать трудно: если отстегнуть хлястик, шинель превращалась в плащ, а по необходимости — в одеяло. Для кавалеристов шинели шили длиннее, чем для пехоты. В случае непогоды распущенные полы служили еще и попоной для лошади. Поддерживал хлястик и солдатский ремень, на который подвешивали штык-нож или патронташ.

Практичная шинель из серого сукна. В конце ХVIII века выбор материалов для армейской одежды был невелик. Льняная ткань не грела в плохую погоду, грубая конопляная пенька годилась лишь на канаты и паруса, производство хлопка едва встало на поток. Сукном же Россия была обеспечена — благодаря Петру Первому. По царскому указу в Москве и Казани были открыты суконные мануфактуры, которые и работали на армию. Шили шинели из некрашеного сукна в целях экономии.

«Шинель» Николая Гоголя. В основу повести «Шинель» Николая Гоголя лег один из популярных анекдотов XIX века. В первоначальной истории речь шла о ружье, которое было пределом мечтаний бедного чиновника. Он приобрел его и потерял на первой же охоте. Анекдот был в ходу в 1834 году, спустя семь лет появилась «Шинель». Повесть о маленьком человеке не раз ставили на сцене и экранизировали. В 1951 году французский актер-мим Марсель Марсо поставил на гоголевский сюжет пантомиму, спустя 8 лет фильм «Шинель» снял Алексей Баталов, над одноименным мультфильмом вот уже 35 лет работает Юрий Норштейн. Спектакль идет и «Современнике», где на сцену в роли Башмачкина выходит Марина Неелова.

Шинель для штатских. В зимнюю стужу в России шинель согревала не только военнослужащих. Начиная с ХIХ века в суконную униформу облачилась значительная часть мужского населения страны — от гимназистов и студентов до пожарных и чиновников государственной службы. Шинели заиграли разными оттенками. Гимназисты, к примеру, носили двубортные шинели светло-серого цвета, украшенные двумя рядами серебряных пуговиц, а униформа чиновников министерства просвещения и в Академии художеств была темно-синего цвета. Шинели шили из дорогого сукна на меховой подкладке или драпа — по уровню достатка.

Советская шинель с «разговорами» и «богатыркой». История красноармейской формы началась через год после революции, когда Народный комиссариат объявил конкурс на новую военную форму. Солдаты революции должны были иметь героический облик. В конкурсе участвовали живописцы Виктор Васнецов и Борис Кустодиев. Они сделали эскизы суконных шлемов-буденовок по принципу «богатырок» — старинных головных уборов. Шинели в стиле стрелецких кафтанов украсили красными поперечными нашивками-«разговорами». Впрочем, декоративные элементы вскоре отменили — по причине демаскировки.

История генеральской шинели. В музее-панораме «Сталинградская битва» хранится ценный экспонат — генеральская шинель, найденная на полях сражений. Ее буквально изрешетили 160 пулевых и осколочных пробоин. После войны долгие годы не удавалось установить героического владельца боевой шинели, даже после экспертизы Военно-медицинского музея. Лишь в 1957 году шинель узнала Евгения Глазкова. Форма принадлежала ее мужу — командиру 35-й гвардейской стрелковой дивизии Василию Глазкову. Генерал-майор со своей дивизией почти месяц вел тяжелые бои под Сталинградом и погиб в сражении в 1942 году.

От сукна — к кашемиру. После революции френчи, кожаные куртки и шинели вытеснили из женского гардероба «буржуазные» кружева и изящные шляпки. Историки моды считают, что сыграл роль и экономический фактор: женщинам часто приходилось перешивать зимнюю военную форму. В 50-е годы ХХ века на смену шинели практичной приходит шинель женственная — с более мягким силуэтом. Предметы гардероба шили из самых разных тканей, даже кашемира. Тогда же Кристиан Диор приспособил хлястик от традиционной формы для своей коллекции в стиле милитари — никакой практичности, элемент декора.

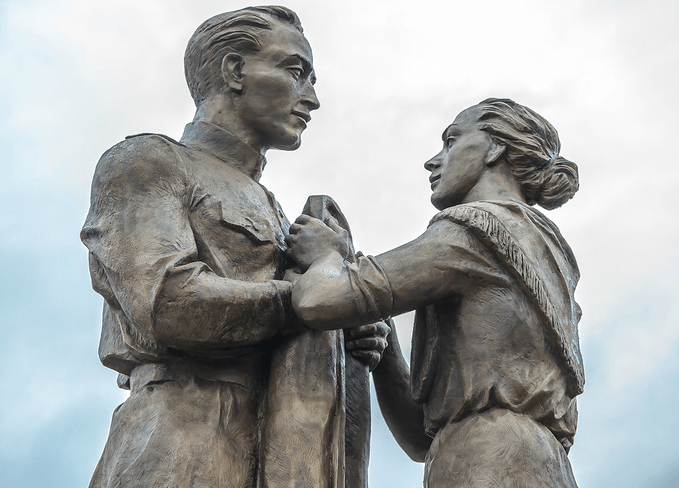

Шинель из арамильского сукна. Практически все памятники советским солдатам «одеты» в бронзовые шинели. В 2013 году в городе Арамили Свердловской области открыли памятник самой шинели — единственный в мире. В бронзе воплотили сцену прощания: девушка провожает парня на фронт и передает ему шинель. Памятник посвящен и героям войны, и труженикам тыла — работникам местной суконной фабрики. В годы войны каждый четвертый советский солдат воевал в шинели, сшитой из арамильского сукна.

Источник