- Русская одежда

- История русского костюма

- Материалы для одежды

- Женская одежда

- Мужская одежда

- Русская одежда в современной моде

- Одежда Древней Руси

- Основные особенности одежды на Руси

- Летняя одежда древнерусских женщин и мужчин

- Зимняя женская и мужская одежда в Древней Руси

- Обувь жителей Древней Руси

- Современное значение древнерусской одежды

Русская одежда

Русская одежда, русский костюм, в частности как элемент национальной культуры, как знак и как символ, выражает конфессиональные, этические, художественные представления русского народа, его историю, менталитет, систему ценностей.

Общие сведения о русском народном костюме содержатся в классических работах известных историков, этнографов и фольклористов А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, И.Е. Забелина, П.А. Киреевского, Н.И. Костомарова и др.

История русского костюма

Историография русского костюма имеет давнюю традицию. Русский костюм рассматривается с точки зрения истории России, археологии, этнографии, гендерной, социальной истории и др. Исследователи русского костюма пришли к выводу, что в результате влияния природных факторов, а также условий быта и характера крестьянского труда, русский народный костюм в максимальной степени приспособлен к жизни народа [1]. Выделяют несколько особенностей русского народного костюма.

- Функциональность. Русский костюм не сковывал движения, был легким, нежарким, но в то же время и достаточно теплым и долговечным, способным укрыть от непогоды.

- Конструктивность. Удобная конструкция сарафана, рубахи, зипуна, понёвы практически не требовала разрезания ткани при крое изделия, при этом отходы ткани оставались минимальными. Минимальное количество швов не требовало от швеи высокого мастерства и сокращало время пошива.

- Декоративность. Одежда была очень выразительная, яркая, украшенная элементами декора, с комбинациями тканей разного цвета и текстуры.

До XVII в. характерной костюмной формой были длинные неприталенные одежды. Соседство с кочевыми народами, уверенная политика Московского княжества после распада Золотой Орды, покорение Сибири, оживление контактов с Крымом и Северным Кавказом — эти события не могли не отразиться на материальной культуре русских. Одним из результатов стало сложение самобытного костюма, сочетающего глубокие местные традиции и черты, характерные для азиатов. На рубеже XVII-XVIII вв. русский костюм претерпел значительную трансформацию, обусловленную реформами Петра I и его предшественников [2].

К концу Московского царства Россия была страной с неоднородной культурой. Традиционная одежда подчеркивала этнические различия народов, населяющих Россию. Кроме того, были хорошо известны и европейский, и азиатский костюмы. Главной характеристикой русского костюма этого периода можно назвать многослойность. Надетые друг на друга одежды создавали величественный образ. О социальном статусе владельца одежды говорило обилие украшений. Одежда была украшена так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань). Также костюмы украшались жемчугом, жемчужными нитями, по виду напоминавшими кружево — поднизи.

Одежда иноземцев — путешественников, купцов, военных, зодчих, бывавших на Руси, — зачастую становилась основой для новых форм, которые в дальнейшем становились русскими. К примеру, появление чуги (верхняя одежда наподобие плаща) среди русского мужского костюма. Ее связывают с женитьбой Ивана Грозного на Марии Темрюковне в 1561 г. Также тегиляи (стальные кафтаны, выполняли функцию доспехов), распространенные на Руси очень широко, имели монгольское происхождение. Эта одежда попала в Московию от тюркских народов. Известны и другие примеры заимствований восточной одежды.

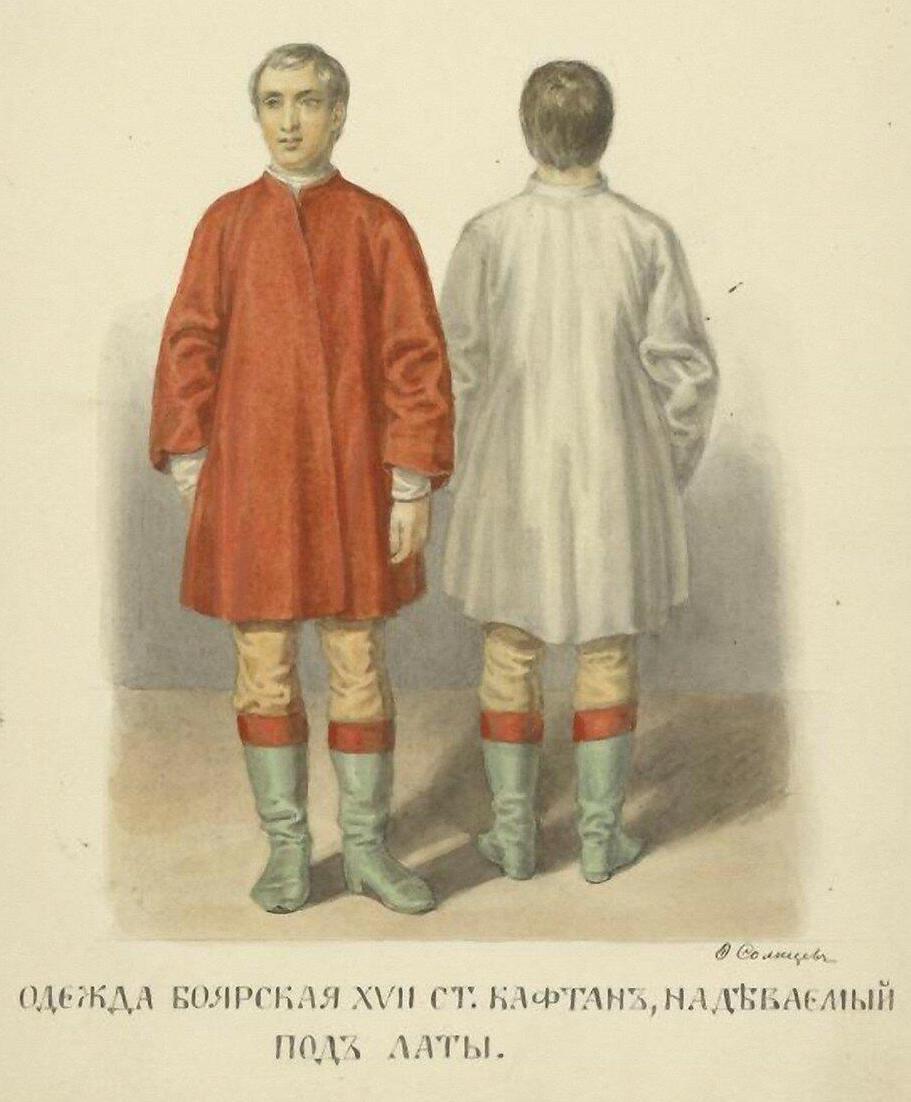

Европейское платье («немецкое») было известно в допетровской России как парадное и как неформальное. Юпы, кабаты, курты, гусарские шубы, немецкие шляпы были в использовании придворных потешников и самих царевичей с 1630-х гг. Некоторые предметы европейской одежды имелись у царей, дворянства и придворных. Интерес к иноземному костюму был настолько велик, что в 1675 г. царь издал указ «О неношении платья и нестрижении волос по иноземскому обычаю… чтоб… тако ж и платья, кафтанов и шапок, с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели» [2]. Указ Алексея Михайловича разграничил разрешенную «русскую» и запрещенную «иноземную» одежду. Преемник Алексея Михайловича, царь Федор, из-за практического неудобства не был сторонником принятых в третьей четверти XVII в. многослойных и долгополых одежд. В 1681 г. царь запретил ношение традиционной русской одежды — охабней и однорядок. Им на смену пришли другие формы, более практичные для жизни: «старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны» [3]. На замену были предложены короткие кафтаны, образцом для которых послужило современное царю Федору польское платье.

Далее, петровские реформы стали переломным моментом в развитии русского костюма. Россия насильно вовлекается в европейское культурное пространство, и как один из вспомогательных инструментов этого вводится инокультурная одежда. Часть населения, которая восприняла нововведения Петра как попытку искоренения русской самобытности, рассматривала традиционный русский костюм как значимую ее составляющую.

Впоследствии русский традиционный костюм почти полностью вытесняется из активного обращения. Из предметов быта он перемещается в сферу национального наследия, с этого момента он имеет больше символический, нежели практический смысл. Его замещает общероссийский костюм, обозначающий принадлежность носителя к империи.

Материалы для одежды

Для одежды материалом служили ткани домашнего производства: холст, полотно, шерсть. Холстом, холстиной назывались льняные и другие бумажные ткани. Крашеный холст назывался крашениной, более плотная крашеная пеньковая ткань — кежей или кежью.

Широкое распространение имела шерстяная клетчатая ткань — понева. Для зимней одежды использовался мех — овчина, мерлушка; на обувь, пояса, ножны — кожи — козловые, бараньи, коровьи и лошадиные. Богатые одежды шили из дорогих тканей, в основном это привозные материи. Виды шелка: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, объяр, сатын, хамъян. Бумажные материи — бязь, кумач, киндяк, миткаль, сарапат, сатын. Они привозились из Китая, Индии, Ирана, Средней Азии, Крыма, Турции, Закавказья. Шерстяные материи привозились в основном из Англии, Франции, Италии, Фландрии. Если ткани по преимуществу ввозились, то меха для утепления и украшения богатой одежды добывались в России и обильно вывозились.

Женская одежда

Нательной одеждой мужчин и женщин служила туникообразная рубаха — сорочка. У женщин сорочку дополняла набедренная одежда. В XIV в. это была понева — женская шерстяная юбка, как правило из цветной однотонной либо клетчатой ткани, с богато украшенным подолом.

Постепенно понева вытесняется другой женской комнатной одеждой, которая начала распространяться с середины или конца XIV в. — сарафаном. Слово «сарафан» исконно персидского происхождения, достаточно раннее заимствование в русском языке. «Сарафан», «сарафанец» обозначало тогда длинную нарядную верхнюю одежду, но не женскую, а мужскую. В XV-XVI вв. сарафан становится излюбленной одеждой горожанок. Исследователи отмечают, что сарафан вошел в полный комплекс женской одежды именно в городах и далее распространился в сельской местности.

Простые сарафаны шили из крашенины, богатые — из дорогих привозных тканей. Украшались они галуном (золототканая лента), кружевом, драгоценными пуговицами, вышивкой. Интересно замечание В.И. Даля, который, характеризуя сарафан как предмет женской русской одежды, приводит пример «сарафанница» в значении «женщина, которая носит сарафаны и вообще ходит в русском». Филологи сходятся во мнении, что уже к концу XVIII-XIX вв. сарафан прочно ассоциируется с русской национальной одеждой, а само слово, помимо предметного значения, имеет и символическое значение «сарафанница» — женщина, одевающаяся по-русски, и не обязательно в сарафан. В конце XIX века под влиянием городской моды в российских деревнях начинает свое распространение «парочка»: женский костюм, состоящий из юбки и кофты, изготовленных из одной ткани.

Мужская одежда

Мужской комнатной одеждой был зипун. Слово «зипун» тюркского происхождения, оно могло попасть в Россию от турок или татар. Этот вид одежды представлял собой облегающую тело довольно короткую куртку. Поверх него надевался кафтан с высоким стоячим воротником, который прикреплялся сзади к кафтану, закрывал затылок и заставлял держать голову гордо.

Как верхнюю одежду надевали ферязь — длинный кафтан, без воротника, на пуговицах, с рукавами и без рукавов.

Однорядка также относилась к верхней одежде — широкая и длинная распашная одежда, без воротника, с длинными рукавами. Охабень отличался от однорядки отложным воротником, спускавшимся до середины спины.

Усилиями Петра I традиционные многослойные одежды сменил костюм, состоящий из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов и башмаков.

Русская одежда в современной моде

Мировые дома моды просто не могли оставить исконно русскую стилистику без внимания, что нашло свое отражение в коллекциях известных дизайнеров. Американские, европейские и русские модельеры с удовольствием возрождают забытые традиции славянской одежды и привносят в них современное звучание. Для примера обратимся к коллекции итальянского бренда Valentino весна-лето 2015. Однотонные рубашки, блузы с традиционной вышивкой, сарафаны с яркими узорами. На подолах некоторых сарафанов воспроизводятся вологодские коники. Из материалов используется льняная ткань крупного плетения, легкая органза и мягкий бархат. Эта коллекция полностью созвучна с русскими мотивами.

Типичные черты традиционного русского костюма. которые до сих пор используют современные модельеры: прямой, расширенный книзу силуэт, преобладание симметричных композиций костюма с округлыми линиями в деталях, отделке. Геометрическая форма костюма представлена в виде простых форм, таких как трапеция, квадрат, прямоугольник, отделка вышивкой, кружевом, мехом, шитьем.

Особую любовь у дизайнеров заслужили кружева и ручная вышивка. Причем сложность вышивки и тонкость кружева напрямую влияют на стоимость готового изделия. Среди кружевного плетения наибольшее уважение заслужила ручная работа.

Исконно русский стиль в одежде сегодня приветствует создание просторных сарафанов с длиной до пола. Широкие лямки и завышенная линия талии также отличают модные и стильные одеяния. Дизайнеры постарались сохранить основную цель славянской одежды — обеспечение комфорта для женщины. Поэтому в моде прямые фасоны, дышащие ткани и свободный крой. Очень популярны отложные воротники и рукавчики в форме фонариков.

1960-е гг. в модной индустрии ознаменовались популярностью русского косоклинного сарафана. Стройность и лаконизм русских сарафанов легли в основу моделирования одежды. Таким образом появился силуэт «трапеция», когда из верха следует очень пышная юбка, при этом хорошо обозначается линия талии. Распространение такой формы в мировой модной индустрии положило начало определению русского стиля — «стиль а ля русс».

Украшения и аксессуары для современного славянского стиля должны быть подобраны из соображений простоты и элегантности. Браслеты и серьги рационально делать своими руками из природных материалов, например, дерева, соломы или жемчуга. В качестве дополнений к платьям дизайнеры рекомендуют использовать яркие пояски с вышивкой. Придать образу русский колорит помогут всевозможные цветастые платки и оренбургские шали. Женщина в таком платке становится невероятно привлекательной и желанной. Варежки и жилетки из овчины позволяют сблизить современность и старину.

Автор: Маргарита Лапина

Литература:

1. Каршинова Л.В. Русский народный костюм. Универсальный подход. М.: Белые альвы, 2005.

2. Шапиро Б.Л. Русский костюм: между царством и империей // История: факты, символы. 3 (12) /2017. С. 132 — 139.

3. Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 1. С. 23-38.

4. Черноед Н.Б. Этнический костюм: традиции vs глобализации (на примере русского народного костюма) // Вестник славянских культур. Т. 43. М., 2017. С. 261-265.

Источник

Одежда Древней Руси

Одежда играет важную роль в истории и культуре каждого народа. Она не только помогает ученым в исторических и этнографических исследованиях, но и оказывает сильное влияние на современные модные тенденции. Одежда Древней Руси не стала исключением из правил. Даже не смотря на то, что в 1699 году Петром I были введены запреты и ограничения на ношение национальных костюмов в крупных городах, на периферии древнерусскую одежду продолжали носить вплоть до начала 20 столетия!

Чем отличались костюмы или, как их тогда называли, платья на Руси в период с XIV по XVII века? Какой одежде и обуви отдавали предпочтение женщины и мужчины тех времен? Каким образом нашли свое отражение тенденции древнерусской моды в современной жизни России и стран СНГ? Об этом вы узнаете из материала, подготовленного специалистами компании SecondPro.

Основные особенности одежды на Руси

На формирование модных традиций Древней Руси оказывали влияние самые различные факторы. Среди них можно выделить:

- региональные особенности климата, по которым различают северный и южный типы одежды;

- социальное положение, выделяющее знать, крестьян, представителей религии и военнослужащих;

- гендерная принадлежность, определяющая модные традиции для мужчин и женщин;

- сезонные особенности, четко разделяющие летний и зимний гардероб Древней Руси.

К перечисленным пунктам следует добавить фактор времени. В разные века существования древнерусского государства мода отличалась. Причем если в гардеробе крестьян существенных изменений практически не происходило, то костюмы дворян, купцов и других представителей знати имели достаточно отличий в разные исторические периоды.

Помимо того, что на изменениях сказывалось появление новых материалов и технологий изготовления, воздействие на моду также оказывали зарубежные веяния. В особенности это проявилось в 17 веке, когда по указу Петра I все знатные мужчины и женщины были просто обязаны носить одежду венгерского платье, верхне-саксонского, французского или немецкого происхождения!

Далее рассмотрим, из каких элементов состоял традиционный мужской и женский гардероб в Древней Руси.

Летняя одежда древнерусских женщин и мужчин

Основной летней одеждой мужчин являлась длинная рубаха или сорочка с треугольными клиньями по бокам от пояса. В зависимости от предназначения рубахи делали с разной длиной рукава. Ворот мог отсутствовать или имел форму стойки, которую укрепляли при помощи кожи или бересты. Как правило, для рубахи с воротом делалась застежка на пуговицу. При этом посередине груди или слева находился разрез на завязках. Для представителей знати рубаха являлась нижней одеждой, а для крестьян — верхней. Отдельно выделяли домашние (горничные) рубахи, которые шили из шелка.

Порты или гачи, ставшие прообразом современных штанов, также входили в состав традиционного летнего костюма древнерусских мужчин. Порты удерживались при помощи обычного шнура или пояска-гашника с небольшой сумочкой (именно отсюда пошло хорошо знакомое нам понятие «загашник»). Их заправляли в онучи, которыми обматывали нижнюю часть ноги, подобно современным портянкам в армейском гардеробе. Нередко летний гардероб мужчин дополняли головные уборы. В основном это касалось знати, которая примерно с 14 столетия начала носить тафьи — плоские маленькие шапочки круглой формы, напоминавшие тюбетейки и защищавшие голову от прямых солнечных лучей.

Гораздо более разнообразным был летний гардероб древнерусских женщин. Как и у мужчин, его основой была рубаха. Однако ее покрой несколько отличался от мужского. Кроме того, женские сорочки были более выражены в декоративном плане — крестьянки украшали их яркими вышивками, а знатные дамы предпочитали расшивку жемчугом. Следующий популярный элемент женского гардероба из коллекции «Древняя Русь. Лето» — сарафан. Эта разновидность платья без рукавов была популярной на севере и юге.

Как и представители сильной половины населения, дамы тех времен носили онучи, так как не родились еще на тот момент изобретатели эластановых кружевных колготок и чулок. Среди других элементов древнерусского женского гардероба на лето можно выделить поневу, которая носилась на бедрах девушками, достигшими возраста невесты. У представительниц богатой части населения также пользовался популярностью летник — расширяющееся книзу платье с длинными колоколообразными рукавами. Его летний вариант называли распашницей, а отличие от обычного сарафана заключалось в застежке на пуговицах, расположенной спереди.

Зимняя женская и мужская одежда в Древней Руси

Зимний гардероб древнерусских мужчин чаще всего состоял из тулупа с поясом, меховой или войлочной шапки и все тех же онучей. Штаны одевали только в сильные холода или в тех случаях, когда приходилось снимать тулуп. Рубаха и здесь оставалась обязательным элементом. Однако в зимнем варианте костюма она выступала в качестве нижней одежды как у знати, так и у крестьян. Гардероб купцов и дворян был более разнообразным. Они могли себе позволить кафтаны, кожухи, бекеши (короткая меховая одежда), терлики (удлиненные кафтаны с меховой отделкой) и другой «эксклюзив».

Классикой древнерусского зимнего костюма у женщин являлась телогрея — длинная одежда с меховой подкладкой и передней застежкой от верха до подола. Также в гардероб крестьянок входили кожухи, варежки, чепцы и платки. Под телогрею или кожух надевали сарафаны. Если представительницы бедных слоев населения довольствовались тем, что одежда согревала их в зимние морозы, то знатные дамы также уделяли внимание эстетическому вопросу.

Именно в те времена появились шубки, которые отличались от обычных шуб более изящным кроем. Заметим, что тогда это было название конкретного отдельного вида одежды, а не сленговое обозначение эксклюзива, используемое в наши дни. Их сочетали с оригинальными горлатками (головной убор) и меховыми муфтами.

Обувь жителей Древней Руси

Популярными видами древнерусской обуви были:

- плетенные из древесного лыка лапти, которые для прочности подошву подплетали лозой или подшивали кожей;

- кожаные башмаки с завязками на шнурках, популярные только у городского населения;

- сапоги на каблуках, отличавшиеся тупыми носками (реже представители знати носили сапоги с носками, загнутыми кверху);

- сафьяновые, бархатные или атласные чеботы, представлявшие собой изящные полусапожки (носились знатью, для крестьян могли входить в праздничный гардероб);

- ичиги, имевшие форму сапог, однако относившиеся к легкой летней обуви с мягким носком и жестким задником;

- валенки, отличавшиеся максимальной теплотой и сравнительной простотой изготовления, благодаря чему сохранили свою актуальность по сегодняшний день.

Важно добавить, что перечисленные выше виды древнерусской обуви в основном носились только дворянами, знатью и купцами. Для большинства крестьян и летом, и зимой единственным предметом этой части гардероба оставались лапти, а многие в теплое время и вовсе обходились без них!

Современное значение древнерусской одежды

Традиции древнерусской моды сохранились и в наши дни. В то время как историки и этнографы занимаются восстановлением различных утраченных фактов, многие дизайнеры активно внедряют элементы одежды и обуви давних времен в своих новых коллекциях. Кроме того, народные костюмы Древней Руси часто используются при организации мероприятий. Корпоративные вечеринки, тематические дни рождения и свадьбы в фольклорном стиле — направление, уверенно набирающее популярность.

Источник