Современное российское право

Урок 2. Право 10-11 класс ФГОС

Конспект урока «Современное российское право»

Вы уже знаете, что право – это система норм и правил, которые являются обязательными для соблюдения людьми и гарантированы государством.

А что же представляет собой современное российское право?

Его становление происходило не в простых условиях 90-х годов 20 века. После распада Советского Союза, молодому Российскому государству пришлось столкнуться не только с серьёзными экономическими проблемами, (один только внешний долг СССР, обязательство по погашению которого взяла на себя Россия составил почти 68 миллиардов долларов США), но и с проблемами, связанными с реформированием и становлением новых институтов государственной власти. Так как старые законодательные, исполнительные и судебные органы оказались не приспособлены к новым условиям.

Это время также принято ещё называть «Лихие девяностые», эта фраза должна быть вам хорошо знакома из разговоров родителей или по современным сериалам и фильмам. В это время обыденностью стала криминализация общественной жизни, коррупция, политическая и социальная нестабильность.

Например, по данным Министерства внутренних дел в 1991-1999 годах в результате совершения различного рода преступлений погибло семьсот сорок тысяч человек. Это даже больше чем нынешнее население такой страны как Черногория.

Именно в такой атмосфере делало свои первые шаги современное российское право. Самым крупным шагом в процессе становления правовой системы нашей страны стало принятие 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации. Она заложила не только фундамент новой общественно-политической системы, основанной на частной собственности, рыночных отношениях, демократии. Но и послужила основой для разработки множества кодексов, федеральных законов, актов и системы права в целом.

Что же представляет собой современная система российского права?

Российская система права складывается из правовых норм, правовых институтов и отраслей права. Давайте познакомимся с ними более подробно.

Правовые нормы – это принятые нормы поведения людей в обществе, которые установлены и охраняются государством.

Правовые институты – это несколько правовых норм, регулирующих одинаковые общественные отношения внутри одной отрасли права или на стыке нескольких отраслей. Например, институт гражданства или институт прав человека.

Отрасль права – это совокупность правовых норм и институтов в определённой сфере, объединённых общностью отношений, которые они регулируют.

Принято выделять следующие основные отрасли системы российского права:

· Конституционное (государственное) право. Нормы конституционного права регулируют взаимоотношения личности и государства.

· Административное право. Данная отрасль права регулирует общественные отношения в сфере в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц в ходе исполнения ими их непосредственных функций.

· Гражданское право. Регулирует имущественные и связанные сними не имущественные отношения.

· Финансовое право. Это отрасль права, которая регулирует общественные отношения, связанные с расходованием денежных средств.

· Экологическое право. Представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения между государством, обществом и природой, включая вопросы природоохранной деятельности.

· Процессуальное право. Регулирует отношения, возникающие при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении уголовных, гражданских и арбитражных дел.

· Международное право. Это регулируемая система прав и обязанностей, которые приняли на себя государства в отношениях друг с другом.

· Налоговое право. Представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере налогообложения.

· Трудовое право. Отрасль права, регулирующая отношения в сфере наёмного труда.

· Семейное право. Регулирует отношения, возникающие между гражданами во время брака, родства, усыновления и так далее.

· Уголовное право. Это отрасль права, которая регулирует общественные отношения, связанные с совершением преступлений и назначением наказания за данные действия.

О конкретных нормах гражданского, конституционного, семейного и других отраслей права вы сможете узнать позднее.

Как же норма, институт и отрасль права связаны между собой?

Представьте, что вы строите дом. Так вот норма права это будут кирпичи, из которых вы возводите стены и крышу вашего дома, построенные вами стены, уже станут правовыми институтами, ну а дом в целом можно назвать отраслью права. А город, построенный из таких домов образует целую правовую систему.

Наверное, вам будет интересно узнать о том, что правовые системы различных государств относят к так называемым правовым семьям.

Правовая семья – это совокупность национальных правовых систем.

Такое деление, прежде всего, связано правовыми традициями этих стран.

Например, правовые системы Англии, Соединённых штатов Америки, Канады и Австралии принято относить к так называемой англосаксонской правовой семье. В этих странах главную роль в формировании новых норм права играет суд, а если говорить точнее то судебный прецедент.

Судебный прецедент – это решение суда по конкретному делу, устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы.

То есть если судья вынес решение по делу, то все последующие решения по аналогичным делам должны быть такие же.

Правовые системы таких стран как Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Пакистан принято относить к так называемой религиозной семье. В этих государствах, как правило, религия главенствует над светскими нормами права. А религиозные нормы и ценности выступают в качестве критерия оценки совершённых человеком противоправных действий.

Участниками третьей правовой семьи, являются некоторые страны Африки, Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Здесь основу правовых норм составляют обычаи и традиции. Правосудие осуществляют старейшины, жрецы или вожди, в том числе судебное разбирательство может осуществлять сам потерпевший. При совершении тяжкого преступления допускается месть по принципу «око за око».

Поэтому данную семью принято называть – традиционной.

А к какой же правовой семье можно отнести правовую систему российской федерации?

Правовую систему нашей страны относят к четвертой правовой семье романо-германской.

Романо-германская правовая семья – это совокупность правовых систем созданных на основе римского права. Она объединяет правовые системы всех стран континентальной Европы в том числе и России.

Подождите, скажите вы причём здесь Россия и Рим? Мы же никогда не были частью Римской империи, да и римские законы у нас не действовали? Так почему мы относимся к этой семье.

Дело в том, что римляне были очень плодовитыми авторами в законодательном плане. За свою историю они придумали множество законов, норм, правил, принципов, которыми современное человечество пользуется до сих пор. Например, возьмём хотя бы уголовный или гражданский кодекс? Вы никогда не задумывались о том, а откуда появилось слово кодекс?

Так вот именно римляне и придумали собирать общие по смыслу законы в отдельные книги, которые и называли кодексами. Так что, у нас с римлянами намного больше общего, чем вы думаете. Постепенно римские нормы права распространились далеко за границы Римской империи.

Попробуйте узнать об этом более подробно на досуге. А пока что вернёмся к нашей семье.

Для Романо-германской правовой семьи характерны следующие особенности:

· единая иерархически построенная система источников права;

· главную роль в формировании права играет законодатель;

· наличие конституций, обладающих высшей юридической силой;

· важное положение занимают подзаконные нормативные акты;

· деление системы права на отрасли.

Эти особенности как вы уже догадались также характерны и для российской правовой системы. Надеемся, что сейчас всё окончательно стало на свои места, и у вас больше не возникнет вопросов.

Основным источником права у нас в стране являются законы и другие нормативные правовые акты.

В России законодательство делится на: федеральное и законодательство субъектов федерации. Такое разграничение установлено Конституцией Российской Федерации.

Так, в исключительном ведении федеральных властей находятся:

· регулирование прав и свобод человека и гражданина;

· формирование федеральных органов государственной власти;

· установление правовых основ единого рынка;

· финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование;

· федеральные налоги и сборы;

· внешняя политика и иные вопросы.

К совместному ведению федеральных властей и субъектов отнесены:

· общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;

· координация вопросов здравоохранения; социальная защита и иные вопросы.

Ну а в остальном субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой власти.

Более подробно с различными законами российской федерации вы познакомитесь позднее.

В конце нашего урока давайте вспомним с вами основные моменты.

1. К какой правовой семье относят правовую систему нашей страны?

2. Что такое правовые нормы?

3. Что такое правовые институты?

4. Что такое отрасль права?

5. Назовите основные отрасли системы российского права?

Источник

Современное российское право

Урок 12. Право 10 класс. Базовый и углублённый уровень

Конспект урока «Современное российское право»

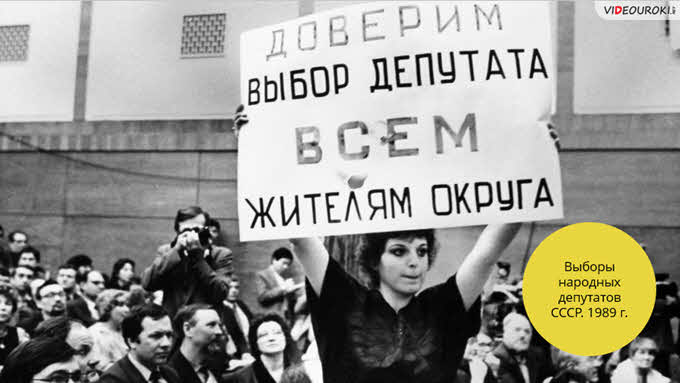

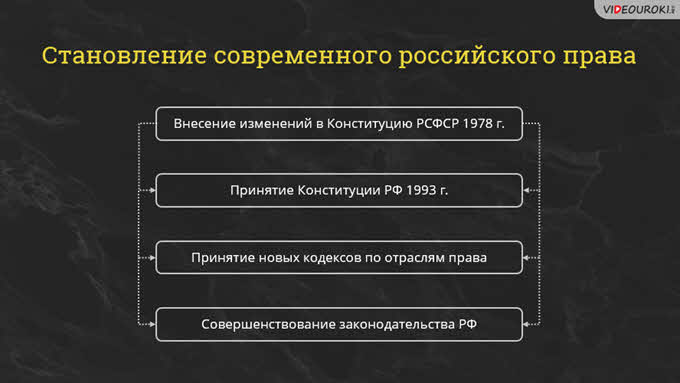

Формирование современной российской правовой системы началось ещё в период перестройки. В стране происходили серьёзные реформы. В декабре 1988 года были внесены изменения в избирательную систему. «Число кандидатов в народные депутаты не ограничивается. Каждый участник предвыборного собрания может предлагать для обсуждения любые кандидатуры, в том числе и свою. В избирательные бюллетени может быть включено любое число кандидатов», – это одно из положений закона «Об изменениях и дополнениях Конституции СССР по вопросам избирательной системы».

В марте 1989 года прошли выборы представителей на Съезд народных депутатов СССР. Это были первые в советской истории альтернативные выборы. Публично обсуждались различные предвыборные программы, кандидаты имели возможность выступать перед избирателями, в том числе в прямом эфире по телевидению.

III Съезд народных депутатов в марте 1990 отменил шестую статью Конституции СССР. Ту, в которой речь шла о руководящей роли КПСС. Были внесены и другие поправки, которые сделали возможным формирование в стране многопартийности. А в октябре был принят закон «Об общественных объединениях». Он дал возможность официально зарегистрировать уже фактически сформировавшиеся партии и создать новые.

Первыми прошли регистрацию Демократическая партия России, Социал-демократическая партия России и Республиканская партия Российской Федерации.

Серьёзные изменения происходили и в государственном строе России. На выборах в народные депутаты РСФСР в марте 1990 года на 1060 мест было выдвинуто 8254 человека. Естественно, в большинстве округов пришлось проводить второй тур голосования.

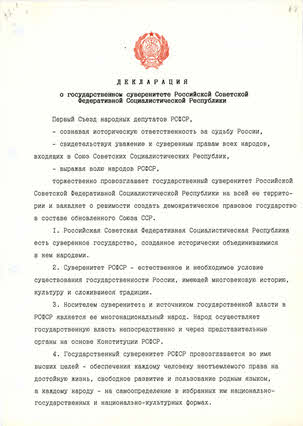

Заседания Первого Съезда народных депутатов РСФСР продолжались более месяца. 12 июня 1990 года депутаты приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

«Предшествовали принятию этого документа очень сильные дебаты, как на самом Съезде, так и в его кулуарах. И были опасения, что аудитория расколется, – так вспоминал об этом событии ленинградский депутат Игорь Кучеренко. – А когда проголосовали, оказалось, что практически все за этот документ, и он был принят без всяких споров». 907 депутатов высказались «за» Декларацию, 13 – «против», и 9 воздержались.

Документ не предполагал выхода России из состава Советского Союза. В нём заявлялось о «решимости создать демократическое правовое государство в составе обновлённого Союза ССР». В Декларации речь шла также о гарантии прав и свобод граждан, о расширении прав автономных образований в России. Провозглашался принцип разделения властей.

Но были заложены и юридические основы возможного отдельного развития РСФСР. Пятый пункт Декларации объявлял о верховенстве российских законов над общесоюзными. В седьмом пункте, со ссылкой на Союзный договор, говорилось о праве РСФСР на выход из состава Советского Союза. Пункт одиннадцатый вводил республиканское гражданство, не отменяя при этом гражданства СССР.

12 июня стало государственным праздником страны. С 2002 года он называется Днём России.

Декларация о государственном суверенитете должна была стать основой для разработки новой Конституции Российского государства. I Съезд народных депутатов создал для этого специальную Конституционную комиссию. Её возглавил избранный Председателем Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Разработка проекта Конституции затянулась. Это было связано с очень сложной ситуацией в стране, острой политической борьбой.

В конце 1992 года в России разразился политический кризис – противостояние двух ветвей власти: исполнительной и законодательной.

Борис Ельцин (в июне 1991 года он был избран президентом РСФСР), правительство России, ряд региональных руководителей выступали за скорейшее принятие новой Конституции. Они считали необходимым усиление президентской власти и проведение экономических реформ, которые ускорили бы переход страны к рынку.

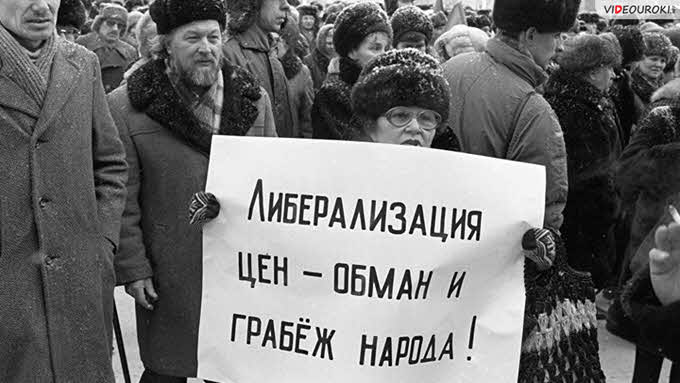

Большая часть депутатов Верховного Совета и Съезда считала, что вся полнота власти должна оставаться у Съезда народных депутатов, по крайней мере, до принятия новой Конституции. Они были убеждены также, что политика «шоковой терапии», которую проводило правительство, не соответствует интересам государства и большей части населения.

Вспомним, что «шоковая терапия» предусматривает отказ государства от контроля над экономикой, либерализацию цен, сокращение денежной массы, приватизацию убыточных государственных предприятий. Проведение «шоковой терапии» в России привело резкому скачку цен: инфляция в 1992 году превысила 2500 %. Крайне высокой она оставалась и в следующем году – 840 %. При этом ставка рефинансирования была значительно ниже, это вело к обесцениванию банковских вкладов. Уровень жизни огромного количества людей катастрофически упал.

Ваучерная приватизация проводилась таким образом, что основные активы сосредоточились не в руках среднего класса, как предполагалось изначально, а у небольшой группы бывших партийных функционеров, государственных чиновников, так называемых «красных директоров» и удачливых дельцов.

Монетарная политика правительства не была достаточно последовательной. В итоге дефицит государственного бюджета в 1992 году достиг 40 % валового внутреннего продукта.

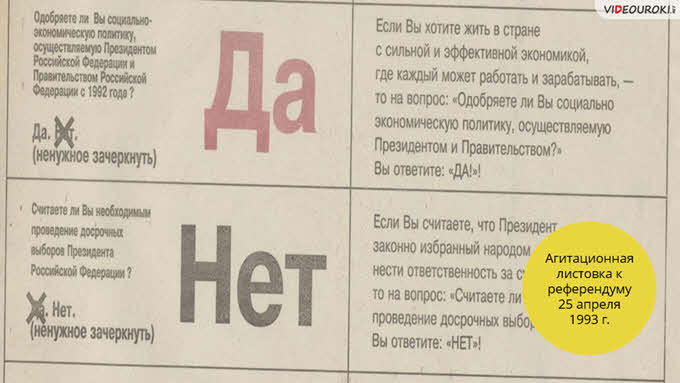

Конституционный конфликт привёл к уходу в отставку правительства Егора Гайдара и попытке осуществить импичмент (досрочное отстранение от должности) президента страны. В апреле 1993 года состоялся общероссийский референдум. Он дал весьма шаткое преимущество исполнительной власти. 58,7 % принявших участие в голосовании заявили, что доверяют президенту Ельцину53 % высказались «за» одобрение социально-экономической политики правительства.

5 июня в Москве начало работу Конституционное совещание. А 21 сентября Борис Ельцин подписал указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». В соответствии с ним Съезд народных депутатов и Верховный Совет должны были быть распущены. На 11–12 декабря были назначены выборы в Государственную Думу. Это, безусловно, противоречило действовавшей на том момент Конституции. В ответ на это на основании заключения Конституционного суда президент был отстранён от должности. Но фактически он продолжал осуществлять свои полномочия.

Кульминации кризис достиг в начале октября. Сторонники Верховного Совета захватили здание мэрии Москвы и осадили телецентр «Останкино». Президент ввёл в Москве чрезвычайное положение. 4 октября штурмом был взят Дом Советов (Белый дом). Таким образом, политический конфликт был разрешён с применением вооружённой силы.

На 12 декабря 1993 года было назначено всенародное голосование по проекту Конституции России. Этот термин – «всенародное голосование» (а не «референдум») – был использован для того, чтобы обойти нормы, установленные действовавшим на том момент Законом о референдуме РСФСР. Внесение изменений в Конституцию было возможно лишь в том случае, если «за» проголосует больше половины от общего числа избирателей. Положение о всенародном голосовании, подписанное президентом, устанавливало иную норму: большинство от числа принявших участие в голосовании при явке не менее половины зарегистрированных избирателей.

Явка составила чуть менее 55 %. За проект новой Конституции проголосовало 58,43 % участников, против – 41, 58 %. 25 декабря Конституция была опубликована в «Российской газете» и с этого дня вступила в силу.

Изучению Конституции России будет посвящён отдельный раздел. Пока назовём лишь основные её отличия от предыдущей.

· Система Советов в России была ликвидирована.

· Высшей законодательной властью в государстве стало Федеральное собрание, состоящее из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы.

· Равноправными субъектами федерации были теперь не только национальные, но и территориальные образования.

· Изменился срок полномочий президента: сократился с 5 до 4 лет (позже был вновь увеличен, но уже до 6). Также отменялось верхнее возрастное ограничение для кандидатов в президенты.

Серьёзные изменения были внесены не только в конституционное, но и в другие отрасли права.

В ноябре 1994 года была утверждена первая часть нового Гражданского кодекса Российской Федерации. Она устанавливала основные принципы частного права. Был определён статус физических и юридических лиц. Первая часть Кодекса регулирует вещные права, прежде всего право собственности. Сюда же включена общая часть обязательственного права.

Способы же возникновения обязательств подробно рассматриваются во второй части Гражданского кодекса. Её приняли в январе 1996 года. Третья часть (утверждена в ноябре 2001 года) регулирует наследственное и международное частное право. Четвёртая (принята в декабре 2006 года) посвящена вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью.

Новый Трудовой кодекс был принят в декабре 2001 года. В нём заявляется, что главной целью регулирования трудовых отношений является оптимальное согласование интересов сторон: наёмных работников и работодателей. Нормы Кодекса предусматривают защиту прав работников, в том числе вводят ответственность работодателей за задержку выплаты зарплаты. Устанавливается новый вид ответственности работников – за разглашение служебной и коммерческой тайны.

В Семейном кодексе Российской Федерации особо подчёркивается, что семейное законодательство находится в совместном ведении федерации и её субъектов. Россия – многонациональное государство, в котором должны учитываться местные традиции и особенности. Конечно, это не отменяет наличия общих обязательных принципов: добровольность вступления в брак, равенство прав супругов, защита прав детей и нетрудоспособных членов семьи. Расторжение брачных уз возможно как в судебном, так и во внесудебном порядке. Большое внимание уделяется вопросам воспитания детей, установления отцовства. Нормы Кодекса регулируют имущественные отношения супругов.

Уголовный кодекс Российской Федерации был утверждён в июне 1996 года. Он устанавливает основания и принципы уголовной ответственности, определяет, какие деяния являются преступными, указывает виды наказаний.

Были приняты также новый Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, ряд процессуальных кодексов.

Создание новой системы права заняло, как мы видим, большой промежуток времени. Это весьма непростое дело: разработать «хорошие», работающие законы. Их совершенствование продолжается сейчас и будет продолжаться. Право призвано регулировать отношения между людьми, социальными группами. А они постоянно меняются, потому что постоянно меняется общество.

Источник