- Современная архитектура России: стили, новые тенденции

- Проблемы периодизации

- Стили

- Тенденции

- Российская реальность

- Авторская и типовая архитектура

- Стили российской архитектуры

- Тенденции развития российской архитектуры

- Российские авторы

- Зарубежные архитекторы в России

- Столичная и региональная архитектура

- Жилище человека: от землянки до небоскреба

- Библиографическое описание:

Современная архитектура России: стили, новые тенденции

Архитектура отражает мироощущение определенного временного периода. Поэтому многие исторические эпохи связаны с появлением новых стилей и направлений в зодчестве. Современный этап развития архитектуры характеризуется многообразием и эклектичностью. Однако в общепринятом представлении зодчество XXI века – это стекло, бетон, минимализм и хай-тек. Мы изложили материал о современной архитектуре России, ее особенностях и стилях.

Проблемы периодизации

Понятие современности растяжимое, кто-то считает, что весь XX век – это уже «наше время», кто-то сильно сокращает этот промежуток. В целом исследователи начинают отмерять новый период в развитии архитектуры в связи со сменой стилевой парадигмы. Отправной точкой здесь служит развитие модернизма в архитектуре. Это направление ознаменовало собой XX век, но к 70-80-м годам он себя исчерпал, тогда на смену приходят новые стили. Поэтому современная архитектура – это зодчество последней четверти XX века и начала XXI века. В России эта периодизация претерпевает определенные корректировки. Так как в нашей стране не развитие модернизма сыграло важную роль в становлении архитектуры, а социально-политические процессы. Уже сложилась традиция считать, что современная архитектура России начинается с момента распада Советского Союза.

Стили

Современное зодчество существует в диалоге с модернизмом. Считается, что есть два больших направления: это неомодернизм или поздний модернизм, который стремится развить принципы этого направления, и постмодернизм, который направлен на переосмысление нового времени и переработку принципов модернизма. Так как модернизм в целом был глобалистским течением, то современная архитектура во многом утрачивала национальные черты. Но не всех зодчих это устраивало. В результате появилось еще одно направление, получившее название регионализм. Он стремится соединить современные архитектурные принципы с национальными традициями. Однако все эти направления имеют скорее идеологические различия, чем формальные. Поэтому искусствоведы и исследователи говорят о таких стилях, как хай-тек в архитектуре, конструктивизм, минимализм, органическая или эко архитектура, деконструктивизм, китч. Особенности современного состояния зодчества заключаются в том, что творцы могут обращаться и к стилям прошлого, обыгрывая и переосмысляя их.

Тенденции

Разнообразие и прорыв в развитии строительных технологий приводят к тому, что архитектура 21 века не укладывается в единые рамки. Она многолика и тенденции в ней разнонаправленные. Но все-таки есть устойчивые векторы ее развития. Первым таким направлением является рост функциональности. Современный человек хочет жить не только в красивом, но и обязательно удобном здании. Еще одним важным трендом является обязательное гармоничное сочетание здания с окружающим ландшафтом. Кроме того, здания должны быть энергосберегающими, экологичными. Таким образом, главные тренды связаны не с формой, а с функциями. Но есть и собственно архитектурные тенденции. В первую очередь это устремление вверх — высотное строительство во всем мире набирает популярность. Еще один тренд – это простота. Чистая геометрия линий, конструктивность, лаконичность – всего этого достаточно, чтобы создать современное здание. Архитектура должна сохранять воздух и свет – это еще одна важнейшая тенденция современного зодчества.

Российская реальность

После перестройки в России начинается строительный бум. И архитекторы вместе с заказчиками решили срочно воплотить все мечты. Этот период характеризуется дикими архитектурными и градостроительными решениями. Позже страна начинает искать свое место в мировом зодчестве, примеряет к себе мировые тенденции. Но до конца проблемы 90-х годов современная архитектура России не преодолела. Все еще в городах страны строят много зданий, не соответствующих никаким актуальным трендам. Новые дома часто плохо сочетаются с существующим городским окружением, не отвечают требованиям энергосбережения. Основная проблема российской архитектуры – это низкое качество образования. Учебные программы в профильных вузах отстают от реальности на 5, а то и 10 лет. Поэтому в Россию часто приглашают зарубежных архитекторов. Они, конечно, привносят свежую струю в отрасль, но чаще всего привозят проекты, которые не создавались специально для российских городов, а просто не были реализованы в других местах. Это разрушает национальные архитектурные традиции, делает города одинаковыми, безликими.

Авторская и типовая архитектура

В России, как и во всем мире, складываются две архитектурные сферы. Это авторская застройка, в этом случае архитекторы создают авторские проекты для конкретных мест и заказчиков. Такие работы представляют на конкурсах, в них творцы могут реализовать свои творческие задумки. И типовая застройка, когда авторы создают универсальный проект без привязки к месту. Главное в таких проектах соблюсти все технические и функциональные требования. Второй вид зодчества в советское время был совершенно лишен творческого начала, сегодня картина начинает меняться. Архитектура типового жилья в современной России сегодня становится комплексной. Часто у автора нет возможности просто проектировать дом, он должен продумывать весь комплекс инфраструктуры вокруг: парковку, благоустройство территории, социальные объекты. Зодчие предлагают решения, которые отвечают требованиям времени. Массовое жилье теперь тоже должно быть не только функциональным, но и красивым.

Стили российской архитектуры

Зодчие России всегда стремились сохранять свою национальную специфику. Но XX век был веком глобализации, и региональные особенности уходили на второй план либо вообще исчезали. Но современный этап развития архитектуры вновь делает актуальными индивидуальные черты зданий. Зодчие стремятся создавать заметные, запоминающиеся дома. При этом они используют разные решения. Сегодня можно говорить, что стили современной архитектуры в России в целом укладываются в мировые тенденции. Но общество в целом отрицательно относится к появлению в старых частях городов ультрасовременных зданий. Примером может послужить общественная ситуация, складывавшаяся вокруг Охта-центра в Петербурге, который должен был нарушить историческую перспективу города. Поэтому сегодня в России сосуществуют новейшие стили: хай-тек, минимализм, деконструктивизм, и исторические, «большие» стили: классицизм, ар-деко и другие. Хотя эти стили все-таки уже не являются чистыми, а становятся базой для осмысления и игры архитекторов. Поэтому основной стиль российской архитектуры – это эклектика.

Тенденции развития российской архитектуры

Исследователи подтверждают, что в отечественном зодчестве есть две тенденции. С одной стороны, архитекторы равняются на Запад и черпают оттуда идеи для вдохновения. С другой, стараются продолжать традиции русской зодчества, сохранять привычные национальные приемы и формы. Также специалисты отмечают такие тенденции современной архитектуры России, как рост высотности. Теперь уже никого не удивляют 25-этажные дома, которые еще недавно воспринимались как небоскребы, которым не место в российских городах. Особая тенденция отечественного зодчества – это боязнь ультрасовременных форм, заказчики не готовы вкладывать большие деньги в авангардную архитектуру. Например, знаменитый новатор сэр Норман Фостер спроектировал для российских заказчиков более 10 зданий, но реализовать ни одного не удалось. Сегодня только современная архитектура Москвы понемногу начинает приближаться к мировым стандартам и трендам, но все равно еще в совсем небольших объемах.

Российские авторы

Сегодня в отечественной архитектуре немало имен, которые хорошо известны специалистам по конкурсам и выставкам. Но обычные люди вряд ли назовут хотя бы одного современного российского автора. А архитектуру 21 века делать молодым. К их числу относятся:

- Александр Цимайло и Николай Ляшенко, работающие в собственном бюро. На их счету несколько частных домов в современном стиле и здание «Ордынского тупика» в Москве.

- Николай Белоусов, архитектор, работающий с деревом и сохраняющий традиции национального зодчества.

- Александр Гликман, который сочетает принципы палладианской архитектуры с современными тенденциями.

- Дмитрий Долгой, представитель стиля ар-деко. Он работает только с жилой архитектурой и создает полностью авторские проекты.

Кроме этого, молодого поколения отечественную архитектуру продолжают создавать такие классики, как Юрий Григорян, Евгений Асс, Алексей Муратов, Михаил Хазанов и другие.

Зарубежные архитекторы в России

Еще с древних времен на Руси была традиция приглашать иностранных зодчих для возведения различных сооружений. Мы помним, что немало зданий, которым мы гордимся как русским наследием были возведены иностранцами. Поэтому и современная архитектура России не обходится без «варягов». Самыми заметными иностранными зодчими современности стали:

- Заха Хадид, ее бюро реализует сейчас проект застройки Рублево-Архангельского;

- английское бюро LDA создали проект застройки острова Октябрьский в Калининграде;

- испанец Рикардо Бофилл выиграл конкурс на реновацию проспекта Вернадского в Москве.

Столичная и региональная архитектура

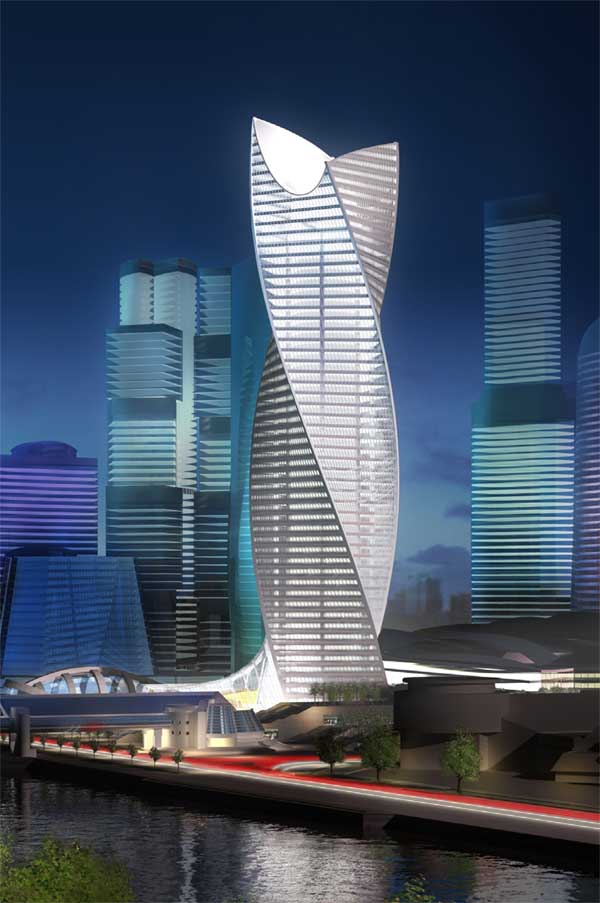

Сегодня современная архитектура – это выбор больших, богатых городов страны. Причина заключается в том, что обычно для реализации проектов в современных стилях нужна смелость и большие бюджеты, а у провинциальных городов чаще всего нет ни того, ни другого. Показательным является проект «Москва-сити», который не потянул бы ни один другой город. Поэтому современная архитектура городов России – это либо однообразные типовые проекты, либо что-то в традиционных стилях.

Источник

Жилище человека: от землянки до небоскреба

Дата публикации: 09.03.2018 2018-03-09

Статья просмотрена: 4348 раз

Библиографическое описание:

Волчков, А. С. Жилище человека: от землянки до небоскреба / А. С. Волчков, Н. И. Гильдеева. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2018. — № 2 (16). — С. 56-59. — URL: https://moluch.ru/young/archive/16/1147/ (дата обращения: 11.05.2021).

Дом построить — не шапку на голову надеть.

Испокон веков славянские народы придавали особую значимость строительству дома. Следуя традициям и заветам, древние славяне стремились не только обеспечить крышу над головой, но и наполнить теплом, покоем и любовью пространство жилища.

Основным видом жилища в древней Руси была полуземлянка — большая квадратная яма глубиной около 1 метра, вдоль стенок которой находились толстые плахи или сруб. Вдоль стен сооружались лавки и дощатые лежанки. Сруб возвышался над землей примерно на 1 метр, а общая высота полуземлянки достигала 2–2,5 метра. На южной стороне жилища обустраивали вход с земляными ступенями. Сооружали двухскатную крышу, покрывали её досками, сверху накладывали солому и слой земли. Надземные стены снаружи присыпали грунтом, что помогало удержать в жилище тепло и не пропускать внутрь воду. Пол делали из глины (рис. 1).

Рис. 1. Полуземлянка древних славян

Для обогрева жилища в дальнем углу от входа обустраивали глиняную или каменную печь. Печь делали прямоугольной или круглой с одним отверстием для закладки дров, при этом дым выходил прямо в помещение. Сверху на печи сооружали глиняную жаровню или делали отверстие для горшков, в которых варили похлебку. Примерно в X в. полуземлянки стали более просторными и высокими, перед входом стали обустраивать плетеные или дощатые тамбуры. Печь перенесли ко входу. Появились глиняные трубы-дымоходы [1].

В X-XI вв. срубные избы быстро вытесняют полуземлянки (рис. 2).

Рис. 2. Изба на Руси

Изба представляла собой квадратную постройку (сруб из бревен), как правило, со стороной 4–5 метров. Пол делался земляным или деревянным с лазом в неглубокий погреб. Зажиточные люди строили избы с надстройкой наверху. К избе пристраивали сени около 2 метров шириной. Иногда в них устраивали хлев для скота или мастерскую. Скатная крыша избы была деревянная, тесовая или из драни. Хотя оконное стекло и появилось на Руси в X-XI вв., но было очень дорого и использовалось в дворцах и церквях. В простых избах устраивали волоковые окошечки для пропуска дыма. В зажиточных домах окна делались большие и малые (продолговатые и узкие).

Печь, как правило, располагалась у входа и занимала основное пространство избы. Она имела форму куба с большой топкой и плоской верхней частью, предназначенной для лежания. Древние печи обустраивались без дымохода, в процессе топки дым висел под потолком. Для выхода дыма открывали небольшое отверстие в потолке и дверь. Позднее в жилищах стали обустраивать дымоход. В противоположном углу от печи ставили стол, над которым располагали иконы. Вдоль стен размещали лавки, а над ними полки.

На протяжении всех этапов существования древнерусского жилища печь занимала главное место в пространстве жилища. С печью связано много поверий, в том числе что за ней живет домовой. Если в избе не было печи, она считалась нежилой. Древние избы оставались в употреблении много столетий и жизнь не давала людям повода отойти от привычного и удобного жилища [2,3].

Далее перелистнем страницу истории и окажемся в XX в.

После образования СССР, в 20–30-е гг. наблюдается активная реконструкция городов, освоение архитектурного наследия, образа и стиля [4]. С конца 30-х гг. помимо бараков, индивидуальных одноэтажных и многоквартирных деревянных двухэтажных домов возводятся дома в стиле «неоклассицизма», известные в простонародье как «сталинки». Отличительной особенностью таких многоквартирных домов являлась прочность и привлекательный внешний вид. Квартиры имели высокие потолки, просторные комнаты, раздельные санузлы, большую кухню и широкие балконы. Площадь квартир в «сталинских» домах могла достигать 110 кв. м.

Однако, после Великой Отечественной Войны в СССР возникает потребность в массовом индустриальном строительстве на основе типовых проектов. В городской и сельской местности возводились целые кварталы малоэтажных домов облегченной конструкции по типовым проектам (например, двухэтажные многоквартирные дома на 8–18 квартир). К началу 50-х гг. в стране уже имелся ряд крупных заводов железобетонных изделий, велась разработка типовых проектов и новых строительных материалов. Необходимость решения жилищной проблемы, ускорения и удешевления строительства привела к изменению подходов к жилищному строительству и формированию нового жилого фонда. Так, в конце 50-х гг. появились «хрущёвки» — типовые серии кирпичных и панельных многоквартирных домов, относящиеся к архитектуре «функционализма». Архитектура «хрущёвок» была функциональна и лишена излишеств — здания потеряли эстетичность и индивидуальность, а квартиры стали меньше в размерах [5]. В 70-е гг. на смену «жрущёвкам» пришли «брежневки» (квартиры улучшенной планировки), оборудованные лифтом и мусоропроводом. Общая площадь квартиры достигала 80 кв. м.

Многоквартирные дома времен СССР представлены на рис. 3.

Рис. 3. Многоквартирные дома в СССР

На рубеже XX–XXI вв. в России началось строительство городских и загородных «элитных» домов. В строительстве загородных коттеджей царило полное смешение стилей, стали появляться архитектурные излишества. Хорошим тоном стало иметь видеозал, бильярдную, камин, бассейн. Помимо «элитной» застройки существовала застройка «эконом класса». Что касается городских многоквартирных домов, то здесь появились двухуровневые квартиры, с широкими коридорами и кухнями-столовыми. Площадь квартир стала достигать 150 кв. м.

На сегодняшний день неотъемлемой частью градостроительства в России стали высотные жилые здания. Так, например, в Москве один из небоскребов жилищного комплекса «Воробьевы горы» имеет высоту 48 этажей. Особое внимание уделяется системам жизнеобеспечения высотного здания — отоплению, вентиляции, водоснабжению и водоотведению, электроснабжению, мусороудалению и др. Контроль безопасности работы систем компьютеризирован, поэтому такие здания часто называют «интеллектуальными» [6].

Помимо строительства высотных жилых комплексов сегодня в России активно развивается малоэтажное жилищное строительство. В зависимости от местности возводятся как индивидуальные одноквартирные, так малоэтажные многоквартирные дома. Строительство малоэтажных жилых домов выполняется с применением различных материалов и конструкций. В качестве материала стен широко используют бревна и брус, кирпич и бетонные блоки. Варианты жилых домов в современной России представлены на рис. 4.

Рис. 4. Жилые здания в современной России

По мнению архитекторов, малоэтажные дома обеспечивают своим жителям не только комфортное проживание, но и доступные парковочные места, хорошую экологию, возможность приобретения дополнительного земельного участка, а самое главное — позволяют воплотить свою мечту в индивидуальном проекте.

А в каком доме хотели бы жить Вы?! Выбор за Вами!

1. Артемов В. В. Славянская энциклопедия. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. 292 с.

2. Александрова Л. Деревянное зодчество Руси. М.: Белый город, 2004.

3. Заручевская Е. Б. Про крестьянские хоромы. Книга для детей. М., 2014.

4. Горлов В. Н. Жилищное строительство в СССР — достижение советского народа исторического масштаба [электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.prometej.info/blog/istoriya/zhilishnoe-stroitelstvo-v-sssr (дата обращения 25.02.2018).

5. История русского и советского искусства. Под ред. Д. В. Сарабьянова. Высшая школа, 1979. С. 375.

6. Абрамсон Л. А. Развитие строительства высотных зданий // Жилищное строительство. 2005. № 10. С. 43–45.

Источник