- Мир науки

- Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

- География — рефераты, презентации, шпаргалки, лекции, семинары, конспекты

- Ландшафты Поволжья

- § 35. Географическое положение и природа Поволжья

- Современные ландшафты поволжья представлены пашнями

Мир науки

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

География — рефераты, презентации, шпаргалки, лекции, семинары, конспекты

Ландшафты Поволжья

Крайний север района занимают ландшафты зон смешанных и широколиственных лесов с дерново-подзолистыми и серыми лесными почвами. Из-за массовых рубок и последующей сплошной распашки эти ландшафты стали практически неотличимы от более южных, также интенсивно освоенных, лесостепных.

В Среднем Поволжье лесостепь уже в районе Самарской Луки переходит в степь. Сейчас все это — сплошь сельскохозяйственные ландшафты. Леса приурочены исключительно к долинам рек. Зато широко распространены полезащитные лесополосы, в которых произрастает много плодовых деревьев, особенно абрикосовых.

Большую часть Нижнего Поволжья (к нему относят Волгоградскую и Астраханскую области и Калмыкию) занимают сухие (южные) степи и полупустыни. Чем дальше к югу, тем все больше пашни сменяются пастбищами. В прибрежной полосе Каспийского моря можно встретить и настоящие пустынные ландшафты.

Сельскохозяйственная специализация меняется вслед за сменой ландшафта. В Среднем Поволжье, особенно на правобережье, развито зерновое хозяйство с господством озимой пшеницы и ржи, местами — с сахарной свеклой, с мясо-молочным скотоводством и свиноводством. R более сухом Заволжье и Нижнем Поволжье распространены посевы зерновых (яровая пшеница, кукуруза, просо) и технических (подсолнечник, горчица) культур и многоотраслевое животноводство (молочно-мясное и мясное скотоводство, овцеводство, птицеводство). В южной части района на сухостепных и полупустынных пастбищах развито овцеводство. В Волго-Ахтубинской долине специализируются на бахчеводстве, овощеводстве, садоводстве и рисоводстве.

Источник

§ 35. Географическое положение и природа Поволжья

Как долго сохранится определяющая роль Волги в жизни района?

Каковы особенности экономико-географического положения?

Река Волга служит главной районоформирующей осью Поволжья, придающей ему своеобразную, вытянутую почти в 1,5 тыс. км конфигурацию. Поволжье имеет выгодное экономико-географическое положение, в первую очередь — транспортно-географическое, так как занимает оживленный перекресток Волги и разветвленной сети железных дорог между развитым Европейским Центром и Северным Кавказом с одной стороны, Уралом, Сибирью и Казахстаном — с другой. Волго-Камский водный путь имеет выход в Каспийское, Азовское, Черное, Балтийское и Белое море.

В чем проявляется своеобразие природных условий?

Рельеф Поволжья в целом равнинный с общим падением высот с севера на юг к Каспийскому морю. Природные условия Поволжья определяются не только географическим положением района, но и самой Волгой. Правобережье, вплоть до Волгограда, занято Приволжской возвышенностью, сильно расчлененной оврагами и балками и во многих местах обрывающейся кручами к реке. Максимальной высоты в 370 м над уровнем моря Приволжская возвышенность достигает в Жигулевском кряже, расположенном в излучине («луке») Волги напротив города Самары.

Жигули обрываются к Волге необычайно живописным крутым склоном, испещренным оврагами и ущелеоб-разными долинами (буераками) и усеянным причудливым скоплением меловых и известняковых ребристых скал. Из-за большой крутизны склонов Жигули со стороны Волги выглядят настоящим горным хребтом, протянувшимся вдоль правого берега на 75 км. О многих вершинах Жигулей (Лысой горе, утесе Шелудяк и других) издавна слагались легенды и предания. Длительное время Жигули были излюбленным местом волжских разбойников. Здесь сохранились уникальные ландшафты с лиственными лесами, каменистыми степями и участками горных сосняков со множеством реликтовых видов, занесенных в Красную книгу. Не случайно в этом районе образованы Жигулевский заповедник и национальный парк Самарская Лука.

Левый берег Волги (Низкое Заволжье) на протяжении многих десятков километров занимают ее плоские надпойменные террасы. От лежащей южнее Прикаспийской низменности эти равнины отделяются холмистыми увалами — сыртами, слагающими возвышенность Общий Сырт, уходящую далеко на восток в Западное Приуралье. С запада Прикаспийскую низменность окаймляет возвышенность Ергени. У подножия ее крутого восточного склона, расчлененного густой сетью балок, протянулась цепочка пресноводных Сарпинских озер.

Положение на востоке — юго-востоке Русской равнины и вытянутость района сказываются и на климате. Климат здесь континентальный со значительными колебаниями температур.

В Поволжье, особенно в его заволжской части, случаются частые засухи, губительные для сельского хозяйства.

Волга служит и местным климатическим рубежом. Так, на правобережной по отношению к Волге территории зима умеренно холодная и относительно многоснежная. За Волгой, в левобережной части она холодная и малоснежная.

Что из себя представляют современные ландшафты Поволжья?

Большая протяженность Поволжья определила и большой спектр природных зон. Крайний север района занимают ландшафты зон смешанных и широколиственных лесов с дерново-подзолистыми и серыми лесными почвами. Из-за массовых рубок и последующей сплошной распашки эти ландшафты стали практически неотличимы от более южных, также интенсивно освоенных, лесостепных.

В Среднем Поволжье лесостепь уже в районе Самарской Луки переходит в степь. Сейчас все это — сплошь сельскохозяйственные ландшафты. Леса приурочены исключительно к долинам рек. Зато широко распространены полезащитные лесополосы, в которых произрастает много плодовых деревьев, особенно абрикосовых.

Большую часть Нижнего Поволжья (к нему относят Волгоградскую и Астраханскую области и Калмыкию) занимают сухие (южные) степи и полупустыни. Чем дальше к югу, тем все больше пашни сменяются пастбищами. В прибрежной полосе Каспийского моря можно встретить и настоящие пустынные ландшафты.

Сельскохозяйственная специализация меняется вслед за сменой ландшафта. В Среднем Поволжье, особенно на правобережье, развито зерновое хозяйство с господством озимой пшеницы и ржи, местами — с сахарной свеклой, с мясо-молочным скотоводством и свиноводством. В более сухом Заволжье и Нижнем Поволжье распространены посевы зерновых (яровая пшеница, кукуруза, просо) и технических (подсолнечник, горчица) культур и многоотраслевое животноводство (молочно-мясное и мясное скотоводство, овцеводство, птицеводство). В южной части района на сухостеп-ных и полупустынных пастбищах развито овцеводство. В Волго-Ахтубин-ской долине специализируются на бахчеводстве, овощеводстве, садоводстве и рисоводстве.

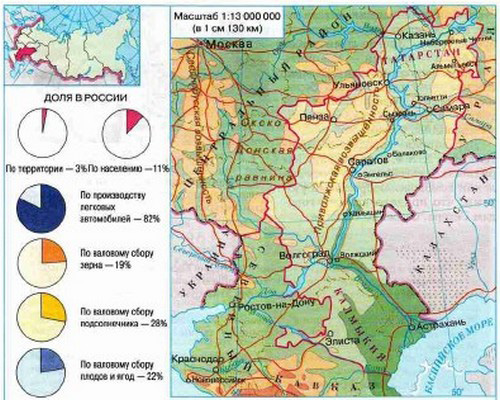

Рис. 102. Современные ландшафты Поволжья

Какими природными ресурсами богато Поволжье?

Земельные ресурсы — главное богатство Поволжья. Около 60% сельскохозяйственных земель приходится на плодородные черноземные и каштановые почвы. Обеспеченность одного жителя пашней значительно выше, чем в среднем по России. Однако свободных земель в районе не осталось, практически весь земельный фонд вовлечен в хозяйственный оборот. Основная проблема земельных ресурсов — подверженность их водной и ветровой эрозии.

Поволжье является крупным регионом орошаемого земледелия. Площадь орошаемых земель составляет около трети всего ирригационного фонда России. Основная часть орошаемых земель занята кормовыми и зерновыми культурами; на картофель, овощные и бахчевые культуры приходится немного таких земель.

Значительны водные и гидроэнергетические ресурсы Поволжского района. Освоенность гидроэнергетических ресурсов уже превысила 70%.

В районе имеются богатые ресурсы ценных осетровых и частиковых рыб.

Среди минеральных ресурсов основными являются топливно-энергетические — нефть и газовый конденсат; озера Эльтон и Баскунчак — кладовые поваренной соли.

Одно из богатств района — прекрасные рекреационные ресурсы. Живописные берега Волги, благоприятный климат, множество исторических и природных памятников привлекают в Поволжье туристов и отдыхающих.

Поволжье имеет исключительно выгодное экономико-географическое положение, которое в первую очередь определяется наличием и удобным расположением многочисленных транспортных путей. Природные условия Поволжья определяются не только географическим положением района, но и самой Волгой. По совокупности природных факторов Поволжье относится к числу самых благоприятных для комплексного развития районов России.

Вопросы и задания

- Как исторически менялось выгодное транспортно-географическое положение района? Меняется ли со временем значение того или иного вида транспорта?

- Какие природные районы вы могли бы выделить на территории Поволжья? Ответ аргументируйте.

- Как меридиональная конфигурация района повлияла на специализацию сельского хозяйства?

- Вспомните особенности выращивания озимой и яровой пшеницы. Как районы выращивания этих культур связаны с климатическими различиями в Поволжье?

- Назовите и коротко опишите памятники природы, характерные только для Поволжья.

Источник

Современные ландшафты поволжья представлены пашнями

Поволжье (здесь и далее следует иметь в виду пять областей: Ульяновскую, Самарскую, Пензенскую, Саратовскую и Волгоградскую) – территория, примыкающая к среднему и нижнему течению Волги или близко от нее расположенная и экономически тяготеющая к ней. В природном отношении иногда к Поволжью относят также местности, находящиеся в верхнем течении Волги (от ее истоков до устья Оки).

Общая площадь Поволжья – 536 тыс. кв.км., население составляет около 16 млн. чел., причем почти 60 % населения и 37,7 % территории приходится на Среднюю Волгу (Татария, Ульяновская, Самарская и Пензенская области).

Природа Поволжья представляет различные биомы: смешанные леса, северную и южную лесостепь, луговую, северную, типичную и сухую степь, полупустыню и северную пустыню. Волго-Ахтубинская пойма, дельта Волги включают интразональные луговые и лесолуговые комплексы среди полупустынь и пустынь. Только в пределах Нижней Волги выделяются 104 типа автоморфных и гидроморфных экосистем, расположенных в различных геоморфоструктурных обстановках – на эрозионно-денудационных возвышенностях, волжских террасах, аккумулятивных равнинах (Макаров, 1987).[1]

Основные генетические типы, определяющие структуру почвенного покрова Поволжья: Подзолистые (собственно подзолы и подзолы болотные); Дерново-подзолистые; Серые лесные; Серые лесостепные (серые и темносерые); Черноземы (все их подтипы); Каштановые (темнокаштановые, каштановые, светлокаштановые); Полупустынные бурые почвы; Аллювиальные, солонцы, солончаки и т.д.; Редко встречаются перегнойно-карбонатные и коричневые лесные почвы.

Реки Поволжья в основном входят в состав двух речных систем – Волги и Дона. Все реки как Восточно-Европейской равнины в целом, так и Поволжья относятся к одному климатическому типу – преимущественно снегового питания с весенним половодьем. Основной водораздел между реками северной и южной покатости в пределах Поволжья проходит по Валдайской возвышенности и Северным Увалам. Реки северной покатости по своему режиму существенно отличаются от рек южной покатости. Первые располагаются в области положительного баланса влаги, где осадки преобладают над испаряемостью, а так как фактическое испарение с земной поверхности меньше величины испаряемости, то сток рек на север Восточно-Европейской равнины большой. Отличающиеся большим стоком реки северной покатости многоводны.

Река Волга служит главной районоформирующей осью Поволжья, придающей ему своеобразную, вытянутую почти в 1,5 тыс. км конфигурацию. Поволжье имеет выгодное экономико-географическое положение, в первую очередь – транспортно-географическое, так как занимает оживленный перекресток Волги и разветвленной сети, железных дорог между развитым Европейским Центром и Северным Кавказом с одной стороны, Уралом, Сибирью и Казахстаном – с другой. Волго-Камский водный путь имеет выход в Каспийское, Азовское, Черное, Балтийское и Белое море (рис. 1.)

Рис. 1. Доля Поволжья от территории России

В Поволжье, особенно в его заволжской части, случаются частые засухи, губительные для сельского хозяйства. Волга служит и местным климатическим рубежом. Так, на правобережной по отношению к Волге территории зима умеренно холодная и относительно многоснежная. За Волгой, в левобережной части она холодная и малоснежная [3].

Земельные ресурсы – главное богатство не только Поволжья, но и Российской Федерации.

Поволжье занимает земельную территорию около 29 млн. га. Более 50 % общей площади земельного фонда составляют черноземные почвы. Свыше 53 % общей площади пашни в различной степени подвержены разрушению водной эрозией. По подсчетам специалистов каждые 10 лет площадь эродированных черноземов в зоне увеличивается на 7-8 %. Засуха и эрозия часто проявляются на одной и той же территории и усиливают действия друг друга. Особенно неблагоприятные условия складываются на склоновых землях, которых в Поволжье на черноземных почвах более 65 %.

Поскольку защита почв от эрозии и повышение плодородия склоновых почв является частью общей экологической проблемы, которая в последнее время особенно обострилась, возник ряд новых вопросов, требующих скорейшего научного и практического решения [2].

Поволжье является крупным регионом орошаемого земледелия. Площадь орошаемых земель составляет около трети всего ирригационного фонда России. Основная часть орошаемых земель занята кормовыми и зерновыми культурами; на картофель, овощные и бахчевые культуры приходится немного таких земель.

Поволжье имеет исключительно выгодное экономико-географическое положение, которое в первую очередь определяется наличием и удобным расположением многочисленных транспортных путей. Природные условия Поволжья определяются не только географическим положением района, но и самой Волгой. По совокупности природных факторов Поволжье относится к числу самых благоприятных для комплексного развития районов России.

В Поволжском регионе размещены агроландшафты четырех природных сельскохозяйственных зон с различными почвенно-климатическими условиями, растительностью, рельефом и степенью эрозионной опасности. В регионах России известны печальные последствия проявления пыльных бурь, увеличения смытых земель, заиления и разрушения прудов и водоемов. [5]

По особенностям рельефа, категорий земель и степени проявления эрозии почв в Поволжье выделяются следующие типы агроландшафтов: плакорно-равнинный полевой (плато, приводораздельные склоны крутизной до 10); склоново-ложбинный почвозащитный (пологие склоны крутизной 1-30 с ложбинами, без оврагов); склоново-овражный буферно-полосный (водосборы больших склоновых оврагов, склоны 3-50), балочно-овражный контурно-мелиоративный (балки с береговыми оврагами, склоны 5-80), крутосклоновый лесолуговой (склоны больше 80, густая сеть оврагов и промоин), пойменно-водоохранный (долины рек, лиманы и суходолы), противодефляционный (супесчаные и песчаные почвы, ветроударные склоны), мелиоративно-ирригационный (орошаемые земли) и гидрографическая сеть. [6]

Преобладающими агроландшафтами Поволжья являются плакорно-равнинный и склоново-ложбинный, которые занимают, соответственно, 48,2 и 41,0 % площади пашни. Экологические условия и биоклиматический потенциал по типам агроландшафтов существенно различаются (от 50 до 110 баллов). Для них обоснованы и апробированы научные принципы дифференциации и адаптивного конструирования.

Ложбинность водосбора и глубина ложбин приводят к неоднородности снегоотложений. В ложбинах, по сравнению с водораздельной частью, в лесных полосах непродуваемой конструкции и в шлейфах перед ними снега накапливается в 2-2,5 раза больше, чем на поле (84 – в лесной полосе и 35 см на поле). [8]

Лесные полосы в сочетании с гидротехническими устройствами на поле способствуют более интенсивному поглощению снеговой воды, регулируют скорость ее движения по склону и тем самым увеличивает запасы влаги в почве в 1,5 м слое почвы на 21-36 мм. При облесенности водосбора 4,4 % лесные полосы уменьшили сток воды на 12 %, а на варианте с валами-террасами в 2,3 раза. При этом смыв почвы с террасированного поля сокращается в 2,0-2,6 раза.

В склоново-ложбинном типе агроландшафта отмечается пестрота в увлажнении почвенных горизонтов по элементам рельефа. В ранневесенний период в 1.5 м слоях почвы влаги накапливается больше в ложбине, как на поле, так и в лесной полосе, а в 0,5 и 1,0 м слое – существенно больше в лесной полосе и меньше на водоразделе поля. Весной в лесной полосе увлажнение водораздела и ложбины отличаются несущественно. За период вегетации больший расход влаги отмечается на водоразделе поля и лесной полосы и меньше в ложбине поля. [4]

Размещение экологических рубежей из лесных полос и простейших гидротехнических устройств в агроландшафтах оказывает положительное влияние на урожайность зерновых культур[7].

Поволжье, является крупным производителем растениеводческой продукции. В интенсивное сельскохозяйственное использование вовлечены склоновые земли. По некоторым подсчетам до 60 % пахотных земель региона расположено на склонах крутизной превышающей 10.

В результате действия эрозионных процессов сильно падает плодородие почв, от которого напрямую зависит урожайность сельскохозяйственных культур. По данным Г. П. Сурмача, на слабосмытых почвах по сравнению с несмытыми урожай сельскохозяйственных культур снижается в среднем на 10-15 %, на среднесмытых – от 10 до 40 %, на сильносмытых – от 40 до 60 % и на весьма сильносмытых от 60 до 80 % [9]. Поэтому для ведения устойчивого сельскохозяйственного производства и успешной защиты от эрозии склоновых пахотных земель необходимо их агролесомелиоративное адаптивно-ландшафтное обустройство, ландшафтно-экологическое земледелие. Эрозионно-опасные ложбины необходимо залужать, а так же в комплексе проводить противоэрозионные мероприятия.

Устройство устойчивых агроландшафтов обеспечит стабильность агроэкосистем, постоянное повышение продуктивности земледелия, равновесие в природной среде.

Источник