Средства технического диагностирования и их классификация

Средства технического диагностирования (СТД) — это технические устройства, предназначенные для измерения текущих значений диагностических параметров.

В общем случае любое СТД состоит из следующих элементов (блоков):

- источник воздействия (при тестовом методе), датчик, каналы связи

- усилитель и преобразователь сигнала

- блоки измерения, расшифровки и регистрации (записи) диагностического параметра

- блок накопления и обработки информации

В современной аппаратуре блоки измерения, расшифровки, регистрации, накопления и обработки информации создаются на базе видео- и микропроцессорной техники, совместимой с персональным компьютером (ПК).

В зависимости от выполняемых задач, области применения и ряда других признаков средства технической диагностики можно классифицировать по разным параметрам.

По назначению СТД подразделяются на штатные и специальные:

- Штатные СТД (термометры, манометры, расходомеры, амперметры, вольтметры и др.) предназначены в основном для функционального диагностирования, т.е. для обычного текущего контроля.

- К специальным относятся СТД, которые периодически используются для уточнения работ по ремонту, проверки качества ремонта или определения причин выхода из строя.

По области применения СТД подразделяются на универсальные и специализированные:

- Универсальные СТД предназначены для измерения определенных физических величин и параметров на любых объектах без учета их особенностей. К таким приборам относятся все известные средства для измерения электрических параметров и магнитного поля, температуры, давления и т.д. В эту группу входят приборы для измерения и спектрального анализа вибрации и шума, средства дефектации и т.п.

- Специализированные СТД создаются для диагностирования конкретных элементов автомобиля. Например, имеются специальные приборы для контроля состояния только системы питания или герметичности цилиндров двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

По мобильности СТД подразделяются на стационарные, встроенные и переносные (передвижные):

- Специальные СТД, как правило, являются переносными или стационарными.

- Штатные могут быть как переносными, так и встроенными.

Источник

Техническая диагностика и методы технического диагностирования

Техническое диагностирование — процесс определения технического состояния объекта. Оно подразделяется на тестовое, функциональное и экспресс-диагностирование.

Периодическое и плановое техническое диагностирование позволяет:

выполнять входной контроль агрегатов и запасных узлов при их покупке;

свести к минимуму внезапные внеплановые остановки технического оборудования;

управлять старением оборудования.

Комплексное диагностирование технического состояния оборудования дает возможность решать следующие задачи:

проводить ремонт по фактическому состоянию;

увеличить среднее время между ремонтами;

уменьшить расход деталей в процессе эксплуатации различного оборудования;

уменьшить объем запасных частей;

сократить продолжительность ремонтов;

повысить качество ремонта и устранить вторичные поломки;

продлить ресурс работающего оборудования на строгой научной основе;

повысить безопасность эксплуатации энергетического оборудования:

уменьшить потребление ТЭР.

Тестовое техническое диагностирование — это диагностирование, при котором на объект подаются тестовые воздействия (например, определение степени износа изоляции электрических машин по изменению тангенса угла диэлектрических потерь при подаче напряжения па обмотку двигателя от моста переменного тока).

Функциональное техническое диагностирование — это диагностирование, при котором измеряются и анализируются параметры объекта при его функционировании но прямому назначению или в специальном режиме, например определение технического состояния подшипников качения по изменению вибрации во время работы электрических машин.

Экспресс-диагностирование — это диагностирование по ограниченному количеству параметров за заранее установленное время.

Объект технического диагностирования — изделие или его составные части, подлежащие (подвергаемые) диагностированию (контролю).

Техническое состояние — это состояние, которое характеризуется в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды значениями диагностических параметров, установленных технической документацией на объект.

Средства технического диагностирования — аппаратура и программы, с помощью которых осуществляется диагностирование (контроль).

Встроенные средства технического диагностирования — это средства диагностирования, являющиеся составной частью объекта (например, газовые реле в трансформаторах на напряжение 100 кВ).

Внешние устройства технического диагностирования — это устройства диагностирования, выполненные конструктивно отдельно от объекта (например, система виброконтроля на нефтеперекачивающих насосах).

Система технического диагностирования — совокупность средств, объекта и исполнителей, необходимая для проведения диагностирования по правилам, установленным технической документацией.

Технический диагноз — результат диагностирования.

Прогнозирование технического состояния это определение технического состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени, в течение которого сохранится работоспособное (неработоспособное) состояние объекта.

Алгоритм технического диагностирования — совокупность предписаний, определяющих последовательность действий при проведении диагностирования.

Диагностическая модель — формальное описание объекта, необходимое для решения задач диагностирования. Диагностическая модель может быть представлена в виде совокупности графиков, таблиц или эталонов в диагностическом пространстве.

Существуют различные методы технического диагностирования:

Визуально-оптический метод реализуется с помощью лупы, эндоскопа, штангенциркуля и других простейших приспособлений. Этим методом пользуются, как правило, постоянно, проводя внешние осмотры оборудования при подготовки его к работе или в процессе технических осмотров.

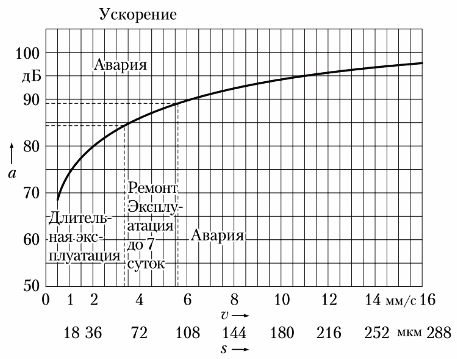

Виброакустический метод реализуется с помощью различных приборов для измерения вибрации. Вибрация оценивается по виброперемещению, виброскорости или виброускорению. Оценка технического состояния этим методом осуществляется по общему уровню вибрации в диапазоне частот 10 — 1000 Гц или по частотному анализу в диапазоне 0 — 20000 Гц.

Взаимосвязь параметров вибрации

Тепловизиониый (термографический) метод реализуется с помощью пирометров и тепловизоров. Пирометрами измеряется температура бесконтактным способом в каждой конкретной точке, т.е. для получения информации о температурном ноле необходимо этим прибором сканировать объект. Тепловизоры позволяют определять температурное поле в определенной части поверхности диагностируемого объекта, что повышает эффективность выявления зарождающихся дефектов.

Метод акустической эмиссии основан на регистрации высокочастотных сигналов в металлах и керамике при возникновении микротрещин. Частота акустического сигнала изменяется в диапазоне 5 — 600 кГц. Сигнал возникает в момент образования микротрещин. По окончании развития трещины он исчезает. Вследствие этого при использовании данного метода применяют различные способы нагружения объектов в процессе диагностирования.

Магнитный метод используется для выявления дефектов: микротрещин, коррозии и обрывов стальных проволок в канатах, концентрации напряжения в металлоконструкциях. Концентрация напряжения выявляется с помощью специальных приборов, в основе работы которых лежат принципы Баркгаузсна и Виллари.

Метод частичных разрядов применяется для выявления дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (трансформаторы, электрические машины). Физические основы частичных разрядов состоят в том, что в изоляции электрооборудования образуются локальные заряды различной полярности. При разнополярных зарядах возникает искра (разряд). Частота этих разрядов изменяется в диапазоне 5 — 600 кГц, они имеют различную мощность и длительность.

Существуют различные методы регистрации частичных разрядов:

метод потенциалов (зонд частичных разрядов Lemke-5);

акустический (применяются высокочастотные датчики);

электромагнитный (зонд частичных разрядов);

Для выявления дефектов в изоляции станционных синхронных генераторов с водородным охлаждением и дефектов в трансформаторах на напряжение 3 — 330 кВ применяется хромотографический анализ газов . При возникновении различных дефектов в трансформаторах в масле выделяются различные газы: метан, ацетилен, водород и т.д. Доля этих растворенных в масле газов чрезвычайно мала, но тем не менее имеются приборы (хромотографы), с помощью которых указанные газы выявляются в трансформаторном масле и определяется степень развития тех или других дефектов.

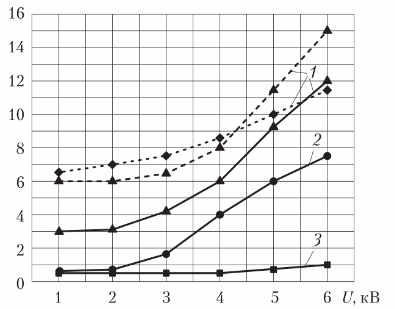

Для измерения тангенса угла диэлектрических потерь в изоляции в высоковольтном электрооборудовании (трансформаторы, кабели, электрические машины) применяется специальный прибор — мост переменного тока. Этот параметр измеряется при подаче напряжения от номинального до 1,25 номинального. При хорошем техническом состоянии изоляции тангенс угла диэлектрических потерь не должен изменяться в этом диапазоне напряжения.

Графики изменения тангенса угла диэлектрических потерь: 1 — неудовлетворительное; 2 — удовлетворительное; 3 — хорошее техническое состояние изоляции

Кроме того, для технического диагностирования валов электрических машин, корпусов трансформаторов могут использоваться следующие методы: ультразвуковой, ультразвуковая толщинометрия, радиографический, капиллярный (цветной), вихретоковый, механические испытания (твердометрия, растяжение, изгиб), рентгенографическая дефектоскопия, металлографический анализ.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Методы и средства технической диагностики

Современная техническая диагностика пользуется для определения технического состояния машин приборами, дающими возможность более объективно определять состояние машин, а также воспринимать диагностические сигналы, излучаемые механизмом, недоступные восприятию непосредственно органами чувств человека.

Для разработки методов и средств технической диагностики какой-либо машины, прежде всего, следует выявить, какие параметры характеризуют работу проверяемой машины и определяют ее надежность. Затем надо установить диагностические критерии количественной величины параметров и для их определения разработать соответствующие методы и средства.

В настоящее время основными параметрами, характеризующими качество работы технологического оборудования, являются: производительность, точность, жесткость, виброустойчивость и шумообразование; надежность технологического оборудования характеризуется вероятностью безотказности, долговечностью, ремонтопригодностью его частей и механизмов.

В большинстве случаев состояние перечисленных параметров взаимосвязано, что дает возможность значения одного параметра определять через значение другого. Например, точность работы некоторых механизмов металлорежущего станка можно определить, проверив их на жесткость. Диагностирование технологического оборудования по точности, жесткости, виброустойчивости и шумообразованию следует производить методами и средствами, указанными в соответствующих стандартах.

В зависимости от условий проведения диагностирования применяются следующие виды технической диагностики.

Техническая диагностика, проводимая в динамике объекта: по параметрам рабочих процессов (мощность, расход топлива, производительность, давление и др.); по диагностическим параметрам, косвенно характеризующим техническое состояние (температура, шум, вибрации и т.д.).

Техническая диагностика, выполняемая в статике объекта: по структурным параметрам (износ деталей, зазор в сопряжениях и т.п.).

По объему, методам и глубине операций она может быть комплексной (называемой также общей) и поэлементной.

Комплексная диагностика выявляет нормальное функционирование, эффективность, работоспособность машины (агрегата) в целом. Цель ее – определить соответствие нормам выходных эксплуатационных показателей проверяемых агрегатов по их основным функциям. Примером такой диагностики может быть определение мощности и топливной экономичности двигателя, производительности и долговечности насоса, потерь в трансмиссии, процента буксования сцепления и т. д.

Поэлементная диагностика определяет причину нарушения работы агрегатов (механизмов) обычно по сопутствующим косвенным признакам; например, причину потерь мощности двигателя – по компрессии или прорыву газов в картер, причину повышенного расхода топлива – по уровню в поплавковой камере карбюратора или производительности жиклеров, причину потерь в трансмиссии – по вибрациям и нагревам и т.д. Однако в этом случае конкретизация причин неисправностей доводится лишь до такого уровня, при котором выявляется потребность снятия или разборки проверяемого механизма.

Вообще диагностику, как правило, проводят на нескольких уровнях:

1) на уровне машины в целом;

2) на уровне ее агрегатов;

3) на уровне систем, механизмов и деталей и др.

При этом на каждом из перечисленных уровней определяют техническое состояние, главным образом, двухмерно. Это означает, что диагностика должна дать однозначный ответ: нуждается или не нуждается в настоящее время проверяемый агрегат в ремонте или техническом обслуживании с учетом обеспечения безотказной работы до очередного планового технического воздействия. Если техническое состояние проверяемого агрегата не соответствует нормам, и он состоит из нескольких самостоятельных механизмов, то необходима поэлементная диагностика каждого из этих механизмов и т. д.

При поэлементной диагностике данного механизма в первую очередь проверяют механическое состояние так называемых «критических» деталей, т.е. таких деталей, которые в первую очередь определяют работоспособность механизма (клапаны бурового насоса, опора ротора и др.).

Глубина диагностики механизмов ограничивается получением ответа на вопрос: необходима ли разборка механизмов. Если она необходима, то дальнейшее более детальное диагностирование не имеет практического смысла, поскольку дефекты могут быть выявлены более просто и точно после разборки механизма.

Методы и средства диагностики отдельных агрегатов, систем и механизмов определяются их конструкцией и выполняемыми функциями.

В зависимости от вида диагностических параметров применяют следующие методы технической диагностики: измерение потерь на трение в механизмах; определение теплового состояния механизмов; проверку состояния сопряжении, установочных размеров, герметичности и утечек, контроль шума и вибраций в работе механизма; анализ картерного масла (двигателя, ротора, вертлюга и др.).

Диагностику оборудования необходимо начинать с получения сведений о наработке оборудования и ремонтах, которым оно подвергалось, о расходе топлива и масла, динамике, склонности к перегреву двигателя и других агрегатов, о дымлении, скрипах, шумах и т.д.

Эти сведения позволяют более целеустремленно проводить дальнейшую диагностику уже с применением технических средств, при помощи которых проверяют показатели эффективности и работоспособности оборудования в целом, его агрегатов и механизмов.

Средства диагностики технического оборудования служат для фиксирования

и измерения величины диагностических признаков (параметров). Для этого применяют приборы, приспособления и стенды сообразно характеру диагностических признаков и методам диагностики.

Значительное место среди них занимают электроизмерительные при-

боры (вольтметры, амперметры, осциллографы и др.). Они широко применя-

няются как для непосредственного измерения электрических величин (например, при диагностике систем зажигания и электрооборудования автомобиля), так и для измерения неэлектрических процессов (колебаний, нагрева, давления), преобразованных при помощи соответствующих датчиков в электрические величины.

Для этой цели электрические измерительные приборы снабжают датчиками.

При диагностике механизмов наиболее часто используют: датчики сопротивления, концевые, индукционные, оптические и фотоэлектрические датчики, при помощи которых можно измерять зазоры, люфты, относительные перемещения, скорость и частоту вращения проверяемых деталей; термосопротивления, термопары и биметаллические пластины для измерения теплового состояния деталей; пьезоэлектрические и тензометрические датчики для замера колебательных процессов давления, биений, деформаций и др.

Одно из положительных качеств электроизмерительных приборов — удобство получения информации, а также в перспективе возможность ее анализа при помощи счетно-решающих устройств.

В зависимости от полноты и степени механизации технологических процессов диагностику можно проводить выборочно, только для контроля технического состояния отдельных сборочных единиц, или комплексно для проверки сложных агрегатов, таких как двигатель, и, наконец, комплексно для диагностики машины в целом.

В первом случае используются для отдельных измерений такие диагностические приборы как стетоскопы, манометры, тахометры, вольтметры, амперметры, секундомеры, термометры и другие переносные приборы.

Во втором случае приборы комбинируют в виде передвижных стендов, в третьем случае – ими комплектуют датчики и пульты управления стационарных стендов.

Передвижным комплексным средством диагностики является ходовая диагностическая станция. Она может обеспечивать диагностику технического состояния автомобилей в местах их временного размещения. Компоновка ходовой диагностической станции возможна на базе прицепа достаточно большой грузоподъемности.

Основными требованиями к средствам диагностики являются: обеспечение достаточной точности замеров, удобство и простота использования при минимальной затрате времени.

Помимо различных приборов, индикаторов узкого назначения, в систему диагностических средств включают комплексы электронной аппаратуры.

Эти комплексы могут состоять из датчиков – органов восприятия диагностических признаков, блоков измерительных приборов, блоков обработки информации в соответствии с заданными алгоритмами и, наконец, блоков хранения и выдачи информации в виде запоминающих устройств для преобразования информации в удобный для использования вид.

Источник