- Современные методы измерения скорости света

- Частная школа. 9 класс

- Конспекты, контрольные, тесты

- Скорость света. Методы определения скорости света

- Скорость света. Методы определения скорости света

- ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ ПО ИЗМЕРЕНИЮ СКОРОСТИ СВЕТА

- АСТРОНОМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ СВЕТА

- МЕТОД ФИЗО

- МЕТОД МАЙКЕЛЬСОНА

- Методы определения скорости света

Современные методы измерения скорости света

В 1972 г. значение скорости света было определено на основе независимых измерений длины волны и частоты света. В качестве источника был выбран, по ряду причин, гелий-неоновый лазер, генерирующий излучение с длиной волны 3,39 мкм. Длина волны этого излучения измерялась с помощью интерферометрического сравнения с эталоном длины, т.е. с длиной волны оранжевого излучения криптона. Методами нелинейной оптики (генерация излучения с суммарными и разностными гармониками) частоту лазерного излучения удалось сравнить с эталоном времени. Таким образом было получено значение скорости света с=ln, превосходящее по точности все ранее известные значения более чем на два порядка:

с=299 792 456,2 ± 1,1 м/с.

Сопоставим лучшие данные полученные разными методами:

| Метод вращающегося зеркала | с=299 796 ± 4 км/с (Майкельсон, 1926 г.) |

| Метод прерываний (усовершенствованный) | с=299 793,1 ±0,25 км/с (Бергштранд, 1950 г.) |

| Радиогеодезия | с=299 792 ± 2,4 км/с (Аклаксон, 1949 г.) |

| Полый резонатор | с=299 792,5 км/с (Эссен, 1950 г.) |

| Микроволновая интерферометрия | с=299 792,2 ± 0,2 км/с (Фрум, 1958 г.) |

| Измерение частоты и длины волны | с=299 792, 4562 ± 0,0011 км/с (Ивенсон, 1972 г.) |

Это сопоставление показывает превосходное согласие, оправдывающее ту точность измерения, на которую указывают авторы. Прекрасное совпадение скорости световых волн и скорости радиоволн вновь подтверждает справедливость электромагнитной теории света, напоминая, что первым аргументом Максвелла в пользу этой теории было тогда ещё грубо установленное равенство скорости света и электродинамической постоянной, определяющей скорость распространения электромагнитных волн.

А. М. Бонч-Бруевич (1956 г.), применив для определения скорости света современные уточнённые методы, сравнил скорости света, идущего от правого и левого краёв Солнца, т.е. от источников, один из которых приближается, а другой отдаляется от нас со скоростью 2,3 км/с. Опыты с достаточной степенью точности показали, что различие в скорости света, по баллистической гипотезе, не имеют место.

Источник

Частная школа. 9 класс

Конспекты, контрольные, тесты

Скорость света. Методы определения скорости света

Конспект по физике для 9 класса «Скорость света. Методы определения скорости света». ВЫ УЗНАЕТЕ: В чём заключается астрономический метод определения скорости света. Каково значение скорости света. Каковы лабораторные методы определения скорости света.

Скорость света.

Методы определения скорости света

Все световые явления, рассматриваемые в рамках геометрической оптики, изучаются на основе предположения о прямолинейном распространении света в однородной среде. При этом ничего не говорится о том, насколько быстро происходит этот процесс во времени.

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ ПО ИЗМЕРЕНИЮ СКОРОСТИ СВЕТА

Античные учёные, в частности Аристотель, считали, что свет распространяется в пространстве мгновенно. Такая точка зрения господствовала на протяжении более двух тысяч лет. Первый исторически известный эксперимент по определению скорости света был выполнен Галилеем. Идея опыта достаточно проста. Два наблюдателя А и Б с фонарями располагались на вершинах двух холмов на расстоянии нескольких километров друг от друга. В некоторый момент наблюдатель А открывал свой фонарь и в этот же момент начинал отсчёт времени. Другой наблюдатель, увидев свет, посылал световой сигнал своим фонарём обратно наблюдателю А. Когда первый наблюдатель видел свет фонаря Б, он тотчас заканчивал отсчёт времени. При этом временной интервал между посылкой и приёмом сигнала наблюдатель А измерял по числу ударов пульса. Скорость света определялась как отношение двойного расстояния между наблюдателями к промежутку времени между посылкой и приёмом сигнала.

Очевидно, что столь несовершенный метод не мог дать сколько-нибудь надёжную оценку скорости света. По-видимому, это хорошо понимал и сам Галилей.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ СВЕТА

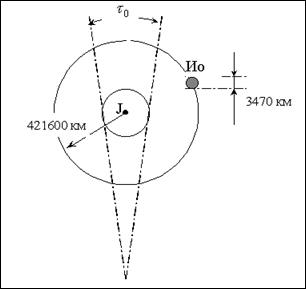

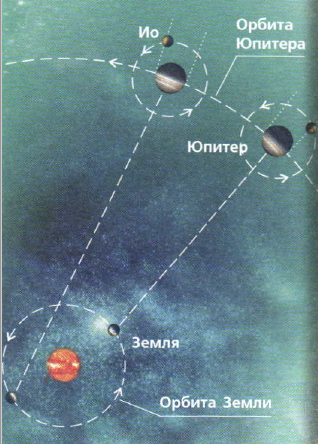

Свои первые измерения Рёмер провёл в то время, когда положения Земли и Юпитера на орбитах соответствовали их максимальному сближению. Примерно через полгода Рёмер повторил наблюдения затмения Ио, когда Земля удалилась от Юпитера на расстояние, равное диаметру своей орбиты. Результат оказался неожиданным: Ио в поле зрения телескопа появился на 22 мин позже, чем тогда, когда положение Земли на орбите было диаметрально противоположным. Рёмер правильно истолковал полученный результат: задержка наступления затмения равна времени, которое потребовалось свету, чтобы пройти расстояние, равное диаметру земной орбиты. Разделив это расстояние на время запаздывания, Рёмер получил значение скорости света. Это значение оказалось необычайно большим, примерно 230 000 км/с, но всё же конечным. Это и есть главный результат опыта Рёмера.

МЕТОД ФИЗО

Первым лабораторным методом по определению скорости света был опыт французского физика А. Физо, поставленный им в 1849 г. Метод Физо в общих чертах напоминал метод Галилея, только роль наблюдателя А выполняло вращающееся зубчатое колесо, а роль наблюдателя Б — плоское зеркало.

Узкий световой пучок от источника S после отражения от полупрозрачной пластинки П направлялся на кромку вращающегося зубчатого колеса К. Пройдя в прорезь между зубцами, свет падал на отдалённое зеркало 3, и отразившись, возвращался назад. Если за время движения светового луча от колеса до зеркала и обратно на месте прежней прорези появлялась новая прорезь, то наблюдатель в зрительной трубе Т видел свет. Если же за указанное время на месте прорези появлялся зубец, то свет в трубе не наблюдался. Зная частоту вращения колеса и измерив расстояние между колесом и зеркалом, Физо получил значение скорости света 312 000 км/с.

МЕТОД МАЙКЕЛЬСОНА

В другом, более точном лабораторном методе определения скорости света прерывание света осуществлялось при помощи быстро вращающегося стального восьмигранного зеркала в форме призмы.

Такой опыт был выполнен в 1879 и 1926 гг. американским физиком А. Майкельсоном. Световой пучок от источника S направлялся на грань призмы П и после отражения падал на вогнутое зеркало З1, установленное на горе. Отражённый от этого зеркала луч направлялся на такое же зеркало З2, установленное на вершине другой горы. Отражённый в обратном направлении свет вновь падал на грань призмы, и после отражения попадал в объектив зрительной трубы. При этом свет проходил суммарное расстояние, равное 70,7 км, за 1/8 оборота призмы. Зная частоту вращения призмы, Майкельсон получил значение скорости света, которое лишь незначительно отличается от общепринятого: с = 299 792 км/с.

Олаф (Оле) Кристенсен Рёмер (1644—1710) Датский астроном, первым измеривший скорость света.

Скорость света в среде зависит от свойств среды. Например, скорость света в воде оказалась в 1,33 раза меньше, чем в воздухе. Поскольку 1,33 — показатель преломления воды, то отсюда следует, что скорость света зависит от показателя преломления среды: чем он больше, тем меньше скорость света в среде.

Вы смотрели Конспект по физике для 9 класса «Скорость света. Методы определения скорости света».

Источник

Методы определения скорости света

Методы определения скорости света делятся на два класса: астрономические и лабораторные.

Астрономические методы имеют в настоящее время главным образом историческое значение, и мы рассмотрим лишь два из них.

1) 1675 г., О. К. Рëмер: нарушение периодичности затмений спутника Юпитера Ио – открыт Галилеем в 1610 г. вместе с еще тремя спутниками Юпитера.

РИС. 4-1

(За это время наблюдается затмение Ио с Земли).

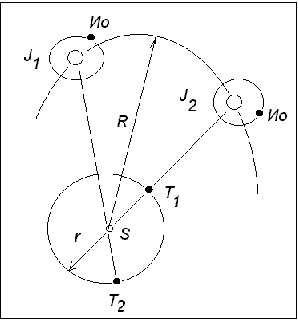

РИС. 4-2

Пока Земля перемещается из позиции

При перемещении из

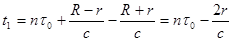

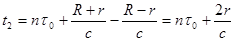

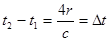

Разность времен:

Наблюдалось

(Рëмер получил

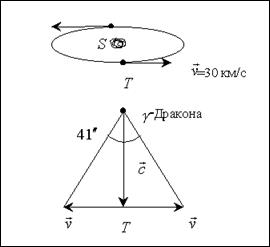

2) Аберрация неподвижных звезд.

1725 г., Дж. Брэдли обнаружил сезонное изменение положения звезд, в частности

40.5 угл.сек. Это явление не связано с движением самих звезд (смещение одинаковое и очень большое!). Скорость света конечна, а наблюдение ведется с Земли, движущейся по орбите с некоторой немалой скоростью (система отсчета, связанная с Землей, не является инерциальной).

РИС. 4-3

Наблюдателю, находящемуся на Земле, кажется, что свет имеет горизонтальную составляющую скорости

Для звезды, находящейся в зените, аберрация является максимальной, когда скорость Земли перпендикулярна линии наблюдения. При этом

Отсюда

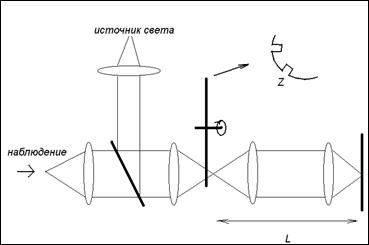

1) Метод Физо. А. Л. И. Физо (1849 г.).

РИС. 4-4

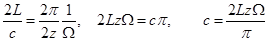

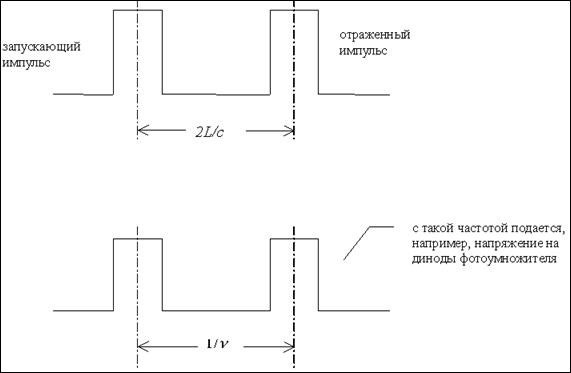

Время прохождения светом базы длиной L,

Выйти в базу свет может только в том случае, если на его пути будет отверстие, а не зубец. Если прерыватель вращается с такой угловой скоростью, что за время «путешествия» на его пути окажется зубец, то наблюдатель увидит затемнение. Для этого необходимо, чтобы за время

При угловой скорости вращения колеса

Из приведенной ниже таблицы видно, как повышалась точность измерения скорости света этим методом по мере увеличения базы и наблюдения затмения более высокого порядка (Перротен в 1902 г. наблюдал затемнение 32-го порядка):

| Физо (1849 г.) |  =8.63 км =8.63 км |  =315000 км/с =315000 км/с |

| Корню (1876 г.) |  =23 км =23 км |  =300000±300 км/с =300000±300 км/с |

| Перротен (1902 г.) |  =46 км =46 км |  =299870±50 км/с =299870±50 км/с |

В более современных установках, основанных (в принципе) на методе Физо, используют в качестве прерывателя электрооптические кристаллы (эффект Керра) или пьезокварцевые модуляторы (дифракция в кварце при прохождении звуковых волн) – это в видимой области спектра, а в качестве приемника – фотоэлементы и фотоумножители. При этом удалось сократить базу до

3м. Используются также модификации этого метода с вращающимся зеркалом, где время прохождения базы фиксируется по смещению «зайчика».

В радиочастотном диапазоне и в диапазоне

|

РИС. 4-5

На приемнике появляется сигнал только в том случае, если время прохождения базы (

2) Метод объемного резонатора.

Можно с высокой степенью точности определить число полуволн электромагнитного излучения, укладывающихся в объемном резонаторе. Скорость света определяется из соотношения

Этим методом получено:

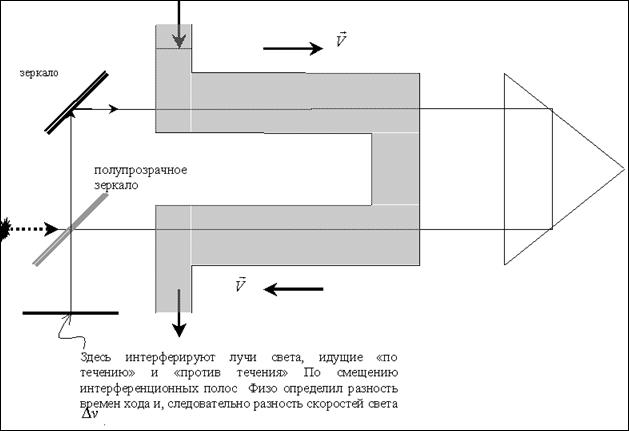

3) Распространение света в движущейся среде (А. Л. И. Физо, 1851 г.).

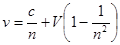

Вода движется со скоростью

РИС. 4-6

Скорость света в неподвижной воде

Для наблюдателя, относительно которого свет движется,

Экспериментально было установлено (и подтверждено современными измерениями):

Следовательно, классическая формула сложения скоростей здесь неприменима.

Для света, распространяющегося в воде:

расчетное значение:

Физо:

Майкельсон-Морли (1886 г.):

Итак, экспериментально установлено следующее.

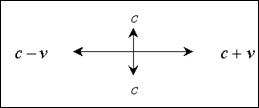

1. Скорость света в вакууме является физической константой

(мировой постоянной)

2. Для скорости света неприменима классическая формула сложения скоростей (опыт Физо, 1851 г.), т.е. основанная на принципе относительности Галилея:

Галилей —

Физо —

Рассмотрим эксперименты, подтверждающие следующее.

3) Скорость света не зависит от взаимного движения приемника или источника.

а) Опыт Майкельсона-Морли

А. А. Майкельсон (1881 г.) поставил опыт с целью измерения влияния движения Земли на скорость света. Был использован интерферометр с равными плечами, одно — по движению Земли, другое перпендикулярно. Искался эфирный ветер, якобы увлекаемый Землей при ее прохождении через эфир, который и должен менять скорость света. Опыт не дал результата, как и опыт Морли в 1885 г.

РИС. 4-6-1

б) Опыт Саде (данный материал можно пропустить)

Опыт Саде (1963 г.) по влиянию движения электрон-позитронных пар на скорость испускаемых

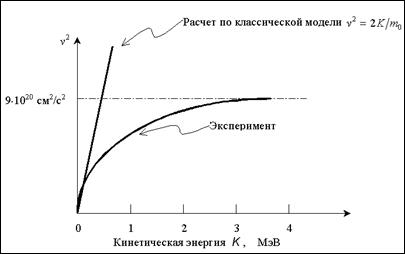

4) Скорость света является максимальной достижимой скоростью движения материальных частиц

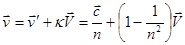

РИС. 4-7

Электроны ускоряются электростатическим полем, а затем свободно движутся в вакууме без поля. Кинетическая энергия электронов определяется по нагреву мишени из Al. В результате ускорения полем электрон приобретает кинетическую энергию

Если поток электронов составляет

Зная величину тока (º

С другой стороны,

РИС. 4-8

Максимальной достижимой скоростью движения материальных частиц, как следует из эксперимента, действительно является скорость света.

Зная лишь часть изложенной информации, Эйнштейн сформулировал постулат (принцип относительности):

Источник