- Этапы развития вычислительной техники

- Материал из ПИЭ.Wiki

- Содержание

- Домеханический этап

- Механический этап

- Электромеханический этап

- Электронный этап

- История развития вычислительной техники. Отечественная вычислительная техника. Первая ЭВМ

- Основные этапы развития вычислительной техники

- Самые первые приспособления для счёта

- Первые механические счётные устройства

- Разработка первых аналогов компьютера

- Начало компьютерной эры

- Разработка архитектуры

- Транзисторы. Выпуск первых серийных компьютеров

- Появление интегральных микросхем

- Персональные компьютеры

- Классы вычислительной техники

Этапы развития вычислительной техники

Материал из ПИЭ.Wiki

Выделяют четыре этапа развития вычислительной техники:

- Домеханический — с 40—30-го тысячелетия до н. э.

- Механический — с середины XVII в.

- Электромеханический — с 90-х годов XIX в.

- Электронный — со второй половины 40-х годов XX в.

Содержание

Домеханический этап

Механический этап

Под механическим вычислительным устройством понимается устройство, построенное на механических элементах и обеспечивающее автоматическую передачу из низшего разряда в высший. Один из первых арифмометров, точнее «суммирующая машина», был изобретен Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci, 1452–1519) около 1500 года. Правда, о его идеях никто не знал на протяжении почти четырех столетий. Рисунок этого устройства был обнаружен только в 1967 году, и по нему фирма IBM воссоздала вполне работоспособную 13-разрядную суммирующую машину, в которой использован принцип 10-зубых колес.

Десятью годами раньше в результате исторических изысканий в Германии были обнаружены чертежи и описание арифмометра, выполненные в 1623 году Вильгельмом Шиккардом (Wilhelm Schickard, 1592–1636), профессором математики университета в Тюбингене. Это была весьма «продвинутая» 6-разрядная машина, состоявшая из трех узлов: устройства сложения-вычитания, множительного устройства и блока записи промежуточных результатов. Если сумматор был выполнен на традиционных зубчатых ко-лесах, имевших кулачки для передачи в соседний разряд единицы переноса, то множитель был построен весьма изощренно. В нем немецкий профессор применил метод «решетки», когда при помощи «насаженной» на валы зубчатой «таблицы умножения» происходит перемножение каждой цифры первого сомножителя на каждую цифру второго, после чего со сдвигом складываются все эти частные произведения.

Эта модель оказалась работоспособной, что было доказано в 1957 году, когда она была воссоздана в ФРГ. Однако неизвестно, смог ли сам Шиккард построить свой арифмометр. Есть свидетельство, содержащееся в его переписке с астрономом Иоганном Кеплером (Johannes Kepler, 1571–1630) относительно того, что недостроенная мо-дель погибла в огне во время пожара в мастерской. К тому же автор, вскоре скончавшийся от холеры, не успел внедрить в научный обиход сведения о своем изобретении, и о нем стало известно лишь в середине ХХ века.

Поэтому Блез Паскаль (Blaise Pascal, 1623–1662), который первым не только сконструировал, но и построил работоспособный арифмометр, начинал, как говорится, с ну-ля. Блистательный французский ученый, один из создателей теории вероятностей, автор нескольких важных математических теорем, естествоиспытатель, открывший атмосферное давление и определивший массу земной атмосферы, и выдающийся мыслитель, был в повседневной жизни любящим сыном президента королевской палаты сборов. Девятнадцатилетним юношей, в 1642 году, желая помочь отцу, тратившему много времени и сил, составляя финансовые отчеты, он сконструировал машину, которая могла складывать и вычитать числа.

Первый образец постоянно ломался, и через два года Паскаль сделал более совершенную модель. Это была чисто финансовая машина: она имела шесть десятичных раз-рядов и два дополнительных: один поделенный на 20 частей, другой на 12, что соответствовало соотношению тогдашних денежных единиц (1 су = 1/20 ливра, 1 денье = 1/12 су). Каждому разряду соответствовало колесо с конкретным количеством зубцов.

За свою недолгую жизнь Блез Паскаль, проживший всего 39 лет, успел сделать около пятидесяти счетных машин из самых разнообразных материалов: из меди, из различных пород дерева, из слоновой кости. Одну из них ученый преподнес канцлеру Сегье (Pier Seguier, 1588–1672), какие-то модели распродал, какие-то демонстрировал во время лекций о последних достижениях математической науки. 8 экземпляров дошло до наших дней.

Именно Паскалю принадлежит первый патент на «Паскалево колесо», выданный ему в 1649 году французским королем. В знак уважения к его заслугам в области «вычислительной науки», один из современных языков программирования назван Паскалем.

Классическим инструментом механического типа является арифмометр (устройство для выполнения четырёх арифметических действий), изобретённый Готфридом Лейбницем (Gottfried Leibniz, 1646–1716) в 1673 году. Полученная в результате напряженного поиска 8-разрядная модель могла складывать, вычитать, умножать, делить, возводить в степень. Результат умножения и деления имел 16 знаков. Лейбниц применил в своем арифмометре такие конструктивные элементы, которые использовались при проектировании новых моделей вплоть до ХХ века. В XVII-XVIII вв. сколько-нибудь значительной практической потребности в механизации вычислительных работ не существовало. Интерес к механизации вычислений был вызван, в частности, общефилософскими и общенаучными установками того времени, когда законы и принципы механики рассматривались как общие законы бытия. В XIX в. в связи с развитием промышленной революции, возникает потребность в механизации конторских работ.

Пионером серийного изготовления счетных машин стал эльзасец Шарль-Ксавье Тома де Кольмар (Charles-Xavier Thomas de Colmar, 1785–1870). Введя в модель Лейбница ряд эксплуатационных усовершенствований, он в 1821 году начинает выпускать в своей парижской мастерской 16-разрядные арифмометры, которые получают известность как «томас-машины». На первых порах они стоили недешево — 400 франков. И выпускались в не столь уж и больших количествах — до 100 экземпляров в год. Но к концу века появляются новые производители, возникает конкуренция, цены понижаются, а количество покупателей возрастает.

Различные конструкторы как в Старом, так и в Новом свете патентуют свои моде-ли, которые отличаются от классической модели Лейбница лишь введением дополнительных удобств в эксплуатации. Появляется звонок, сигнализирующий об ошибках типа вычитания из меньшего числа большего. Наборные рычажки заменяются клавишами. Приделывается ручка для переноса арифмометра с места на место. Повышаются эргономические показатели. Совершенствуется дизайн.

В конце XIX века на мировой рынок арифмометров самым решительным образом вторглась Россия. Автором этого прорыва стал обрусевший швед Вильгодт Теофилович Однер (1846–1905), талантливый изобретатель и удачливый бизнесмен. До того, как заняться выпуском счетных машин, Вильгодт Теофилович сконструировал устройство автоматизированной нумерации банкнот, применявшееся при печатании ценных бумаг. Ему принадлежит авторство машины для набивки папирос, автоматического ящика для голосования в Государственной Думе, а также турникетов, применявшиеся во всех су-доходных компаниях России.

В 1875 году Однер сконструировал свой первый арифмометр, права на производство которого передал машиностроительному заводу «Людвиг Нобель». Спустя 15 лет, став владельцем мастерской, Вильгодт Теофилович налаживает в Петербурге выпуск новой модели арифмометра, которая выгодно отличается от существовавших на тот момент счетных машин компактностью, надежностью, простотой в обращении и высокой производительностью.

Спустя три года мастерская становится мощным заводом, производящим в год более 5 тысяч арифмометров. Изделие с клеймом «Механический завод В. Т. Однер, С-Петербург» начинает завоевывать мировую популярность, ему присуждаются высшие награды промышленных выставок в Чикаго, Брюсселе, Стокгольме, Париже. В начале ХХ века арифмометр Однера начинает доминировать на мировом рынке. Таким образом к концу XIX в. производство арифмометров становится массовым.

Однако предшественником современных ЭВМ является аналитическая машина Чарльза Бэббиджа. Проект аналитической машины, представляющей собой цифровую вычислительную машину с программным управлением, был предложен Бэббиджем в 30-е годы XIX века. А в 1843 г. для этой машины была создана первая достаточно сложная машинная программа: программа вычислений чисел Бернулли, составленная Адой Лав-лейс. Оба эти достижения были феноменальными. Они более чем на столетие опередили своё время. Только в 1943 г. американец Говард Эйкен с помощью работ Бэббиджа на основе техники XX века — электромеханических реле — смог построить такую машину под названием «Марк-1».

Электромеханический этап

Электромеханический этап развития ВТ явился наименее продолжительным и охватывает всего около 60 лет — от первого табулятора Германа Холлерита (1887 г.) до первой ЭВМ ЕNIАС (1945 г.). Предпосылками создания проектов данного этапа явились как необходимость проведения массовых расчетов (экономика, статистика, управление и планирование и др.), так и развитие прикладной электротехники (электропривод и электромеханические реле), позволившие создавать электромеханические вычислительные устройства. Если вернуться к предыдущим этапам развития ВТ, то можно заметить, что каждый этап характеризуется созданием технических средств нового типа, обладающих более высокой производительностью и более широкой сферой применения, чем предыдущие этапы. Классическим типом средств электромеханического этапа был счетно-аналитический комплекс, предназначенный для обработки информации на перфокарточных носителях.

Первый счетно-аналитический комплекс был создан в США Г. Холлеритом в 1887 г. и состоял из ручного перфоратора, сортировочной машины и табулятора. Значение работ Г. Холлерита для развития ВТ определяется двумя основными факторами. Во-первых, он стал основоположником нового направления в ВТ — счетно-перфорационного (счетно-аналитического), состоящего в применении табуляторов и со-путствующего им оборудования для выполнения широкого круга экономических и научно-технических расчетов. На основе этой ВТ создаются машинно-счетные станции для механизированной обработки информации, послужившие прообразом современных вычислительных центров (ВЦ). В 20—30-е годы 20 века применение счетно-перфорационной техники становится ведущим фактором развития ВТ; только появление ЭВМ ограничило ее применение.

Во-вторых, даже после прекращения использования табуляторов основным носителем информации (ввод/вывод) для ЭВМ остается перфокарта, а в качестве периферийных используются перфокарточные устройства (например перфораторы), предложенные Холлеритом. Даже в наше время использование большого числа разнообразных устройств ввода/вывода информации не отменило полностью использования перфокарточной технологии. Прежде всего, это относится к большим и су-пер-ЭВМ. Таким образом, перфокарточная технология обработки информации с использованием ВТ, впервые предложенная Бэбиджем и реализованная Холлеритом, до сих пор не сдана в музей истории вычислительной техники.

Последним же крупным проектом следует считать построенную в 1957 г. в СССР релейную вычислительную машину (РВМ-1) и эксплуатирующуюся до конца 1964 г. в основном для решения экономических задач. Например, на ней производился перерасчет цен на товары в связи с денежной реформой 1961 г. Создание модели РВМ-1 хоть и было весьма запоздалым, но проект ее был чрезвычайно удачным и представляется нам венцом развития релейной ВТ; РВМ-1 на целом ряде задач была вполне конкурентоспособна с ЭВМ того времени, весьма надежна и ее быстродействие было на уровне первых малых ЭВМ

Электронный этап

Электронный этап можно разбить на поколения ЭВМ.

Источник

История развития вычислительной техники. Отечественная вычислительная техника. Первая ЭВМ

Как только человек открыл для себя понятие «количество», он сразу же принялся подбирать инструменты, оптимизирующие и облегчающие счёт. Сегодня сверхмощные компьютеры, основываясь на принципах математических вычислений, обрабатывают, хранят и передают информацию – важнейший ресурс и двигатель прогресса человечества. Нетрудно составить представление о том, как происходило развитие вычислительной техники, кратко рассмотрев основные этапы этого процесса.

Основные этапы развития вычислительной техники

Самая популярная классификация предлагает выделить основные этапы развития вычислительной техники по хронологическому принципу:

- Ручной этап. Он начался на заре человеческой эпохи и продолжался до середины XVII столетия. В этот период возникли основы счёта. Позднее, с формированием позиционных систем счисления, появились приспособления (счёты, абак, позднее — логарифмическая линейка), делающие возможными вычисления по разрядам.

- Механический этап. Начался в середине XVII и длился почти до конца XIX столетия. Уровень развития науки в этот период сделал возможным создание механических устройств, выполняющих основные арифметические действия и автоматически запоминающих старшие разряды.

- Электромеханический этап – самый короткий из всех, какие объединяет история развития вычислительной техники. Он длился всего около 60 лет. Это промежуток между изобретением в 1887 году первого табулятора до 1946 года, когда возникла самая первая ЭВМ (ENIAC). Новые машины, действие которых основывалось на электроприводе и электрическом реле, позволяли производить вычисления со значительно большей скоростью и точностью, однако процессом счёта по-прежнему должен был управлять человек.

- Электронный этап начался во второй половине прошлого столетия и продолжается в наши дни. Это история шести поколений электронно-вычислительных машин – от самых первых гигантских агрегатов, в основе которых лежали электронные лампы, и до сверхмощных современных суперкомпьютеров с огромным числом параллельно работающих процессоров, способных одновременно выполнить множество команд.

Этапы развития вычислительной техники разделены по хронологическому принципу достаточно условно. В то время, когда использовались одни типы ЭВМ, активно создавались предпосылки для появления следующих.

Самые первые приспособления для счёта

Наиболее ранний инструмент для счёта, который знает история развития вычислительной техники, – десять пальцев на руках человека. Результаты счёта первоначально фиксировались при помощи пальцев, зарубок на дереве и камне, специальных палочек, узелков.

С возникновением письменности появлялись и развивались различные способы записи чисел, были изобретены позиционные системы счисления (десятичная – в Индии, шестидесятиричная – в Вавилоне).

Примерно с IV века до нашей эры древние греки стали вести счёт при помощи абака. Первоначально это была глиняная плоская дощечка с нанесёнными на неё острым предметом полосками. Счёт осуществлялся путём размещения на этих полосах в определённом порядке мелких камней или других небольших предметов.

В Китае в IV столетии нашей эры появились семикосточковые счёты – суанпан (суаньпань). На прямоугольную деревянную раму натягивались проволочки или верёвки — от девяти и более. Ещё одна проволочка (верёвка), натянутая перпендикулярно остальным, разделяла суанпан на две неравные части. В большем отделении, именуемом «землёй», на проволочки было нанизано по пять косточек, в меньшем – «небе» – их было по две. Каждая из проволочек соответствовала десятичному разряду.

Традиционные счёты соробан стали популярными в Японии с XVI века, попав туда из Китая. В это же время счёты появились и в России.

В XVII столетии на основании логарифмов, открытых шотландским математиком Джоном Непером, англичанин Эдмонд Гантер изобрёл логарифмическую линейку. Это устройство постоянно совершенствовалось и дожило до наших дней. Оно позволяет умножать и делить числа, возводить в степень, определять логарифмы и тригонометрические функции.

Логарифмическая линейка стала прибором, завершающим развитие средств вычислительной техники на ручном (домеханическом) этапе.

Первые механические счётные устройства

В 1623 году немецким учёным Вильгельмом Шиккардом был создан первый механический «калькулятор», который он назвал считающими часами. Механизм этого прибора напоминал обычный часовой, состоящий из шестерёнок и звёздочек. Однако известно об этом изобретении стало только в середине прошлого столетия.

Качественным скачком в области технологии вычислительной техники стало изобретение суммирующей машины «Паскалины» в 1642 году. Её создатель, французский математик Блез Паскаль, начал работу над этим устройством, когда ему не было и 20 лет. «Паскалина» представляла собой механический прибор в виде ящичка с большим количеством взаимосвязанных шестерёнок. Числа, которые требовалось сложить, вводились в машину поворотами специальных колёсиков.

В 1673 году саксонский математик и философ Готфрид фон Лейбниц изобрёл машину, выполнявшую четыре основных математических действия и умевшую извлекать квадратный корень. Принцип её работы был основан на двоичной системе счисления, специально придуманной учёным.

В 1818 году француз Шарль (Карл) Ксавье Тома де Кольмар, взяв за основу идеи Лейбница, изобрёл арифмометр, умеющий умножать и делить. А ещё спустя два года англичанин Чарльз Бэббидж приступил к конструированию машины, которая способна была бы производить вычисления с точностью до 20 знаков после запятой. Этот проект так и остался неоконченным, однако в 1830 году его автор разработал другой – аналитическую машину для выполнения точных научных и технических расчётов. Управлять машиной предполагалось программным путём, а для ввода и вывода информации должны были использоваться перфорированные карты с разным расположением отверстий. Проект Бэббиджа предугадал развитие электронно-вычислительной техники и задачи, которые смогут быть решены с её помощью.

Примечательно, что слава первого в мире программиста принадлежит женщине – леди Аде Лавлейс (в девичестве Байрон). Именно она создала первые программы для вычислительной машины Бэббиджа. Её именем впоследствии был назван один из компьютерных языков.

Разработка первых аналогов компьютера

В 1887 году история развития вычислительной техники вышла на новый этап. Американскому инженеру Герману Голлериту (Холлериту) удалось сконструировать первую электромеханическую вычислительную машину – табулятор. В её механизме имелось реле, а также счётчики и особый сортировочный ящик. Прибор считывал и сортировал статистические записи, сделанные на перфокартах. В дальнейшем компания, основанная Голлеритом, стала костяком всемирно известного компьютерного гиганта IBM.

В 1930 году американец Ванновар Буш создал дифференциальный анализатор. В действие его приводило электричество, а для хранения данных использовались электронные лампы. Эта машина способна была быстро находить решения сложных математических задач.

Ещё через шесть лет английским учёным Аланом Тьюрингом была разработана концепция машины, ставшая теоретической основой для нынешних компьютеров. Она обладала всеми главными свойствами современного средства вычислительной техники: могла пошагово выполнять операции, которые были запрограммированы во внутренней памяти.

Спустя год после этого Джордж Стибиц, учёный из США, изобрёл первое в стране электромеханическое устройство, способное выполнять двоичное сложение. Его действия основывались на булевой алгебре – математической логике, созданной в середине XIX века Джорджем Булем: использовании логических операторов И, ИЛИ и НЕ. Позднее двоичный сумматор станет неотъемлемой частью цифровой ЭВМ.

В 1938 году сотрудник университета в Массачусетсе Клод Шеннон изложил принципы логического устройства вычислительной машины, применяющей электрические схемы для решения задач булевой алгебры.

Начало компьютерной эры

Правительства стран, участвующих во Второй мировой войне, осознавали стратегическую роль вычислительных машин в ведении военных действий. Это послужило толчком к разработкам и параллельному возникновению в этих странах первого поколения компьютеров.

Пионером в области компьютеростроения стал Конрад Цузе – немецкий инженер. В 1941 году им был создан первый вычислительный автомат, управляемый при помощи программы. Машина, названная Z3, была построена на телефонных реле, программы для неё кодировались на перфорированной ленте. Этот аппарат умел работать в двоичной системе, а также оперировать числами с плавающей запятой.

Первым действительно работающим программируемым компьютером официально признана следующая модель машины Цузе – Z4. Он также вошёл в историю как создатель первого высокоуровневого языка программирования, получившего название «Планкалкюль».

В 1942 году американские исследователи Джон Атанасов (Атанасофф) и Клиффорд Берри создали вычислительное устройство, работавшее на вакуумных трубках. Машина также использовла двоичный код, могла выполнять ряд логических операций.

В 1943 году в английской правительственной лаборатории, в обстановке секретности, была построена первая ЭВМ, получившая название «Колосс». В ней вместо электромеханических реле использовалось 2 тыс. электронных ламп для хранения и обработки информации. Она предназначалась для взлома и расшифровки кода секретных сообщений, передаваемых немецкой шифровальной машиной «Энигма», которая широко применялась вермахтом. Существование этого аппарата ещё долгое время держалось в строжайшей тайне. После окончания войны приказ о его уничтожении был подписан лично Уинстоном Черчиллем.

Разработка архитектуры

В 1945 году американским математиком венгерско-немецкого происхождения Джоном (Яношем Лайошем) фон Нейманом был создан прообраз архитектуры современных компьютеров. Он предложил записывать программу в виде кода непосредственно в память машины, подразумевая совместное хранение в памяти компьютера программ и данных.

Архитектура фон Неймана легла в основу создаваемого в то время в Соединённых Штатах первого универсального электронного компьютера – ENIAC. Этот гигант весил около 30 тонн и располагался на 170 квадратных метрах площади. В работе машины были задействованы 18 тыс. ламп. Этот компьютер мог произвести 300 операций умножения или 5 тыс. сложения за одну секунду.

Первая в Европе универсальная программируемая ЭВМ была создана в 1950 году в Советском Союзе (Украина). Группа киевских учёных, возглавляемая Сергеем Алексеевичем Лебедевым, сконструировала малую электронную счётную машину (МЭСМ). Её быстродействие составляло 50 операций в секунду, она содержала около 6 тыс. электровакуумных ламп.

В 1952 году отечественная вычислительная техника пополнилась БЭСМ — большой электронной счётной машиной, также разработанной под руководством Лебедева. Эта ЭВМ, выполнявшая в секунду до 10 тыс. операций, была на тот момент самой быстродействующей в Европе. Ввод информации в память машины происходил при помощи перфоленты, выводились данные посредством фотопечати.

В этот же период в СССР выпускалась серия больших ЭВМ под общим названием «Стрела» (автор разработки – Юрий Яковлевич Базилевский). С 1954 года в Пензе началось серийное производство универсальной ЭВМ «Урал» под руководством Башира Рамеева. Последние модели были аппаратно и программно совместимы друг с другом, имелся широкий выбор периферических устройств, позволяющий собирать машины различной комплектации.

Транзисторы. Выпуск первых серийных компьютеров

Однако лампы очень быстро выходили из строя, весьма затрудняя работу с машиной. Транзистор, изобретённый в 1947 году, сумел решить эту проблему. Используя электрические свойства полупроводников, он выполнял те же задачи, что и электронные лампы, однако занимал значительно меньший объём и расходовал не так много энергии. Наряду с появлением ферритовых сердечников для организации памяти компьютеров, использование транзисторов дало возможность заметно уменьшить размеры машин, сделать их ещё надёжнее и быстрее.

В 1954 году американская фирма «Техас Инструментс» начала серийно производить транзисторы, а два года спустя в Массачусетсе появился первый построенный на транзисторах компьютер второго поколения – ТХ-О.

В середине прошлого столетия значительная часть государственных организаций и крупных компаний использовала компьютеры для научных, финансовых, инженерных расчётов, работы с большими массивами данных. Постепенно ЭВМ приобретали знакомые нам сегодня черты. В этот период появились графопостроители, принтеры, носители информации на магнитных дисках и ленте.

Активное использование вычислительной техники привело к расширению областей её применения и потребовало создания новых программных технологий. Появились языки программирования высокого уровня, позволяющие переносить программы с одной машины на другую и упрощающие процесс написания кода («Фортран», «Кобол» и другие). Появились особые программы-трансляторы, преобразовывающие код с этих языков в команды, прямо воспринимаемые машиной.

Появление интегральных микросхем

В 1958-1960 годах, благодаря инженерам из Соединённых Штатов Роберту Нойсу и Джеку Килби, мир узнал о существовании интегральных микросхем. На основе из кремниевого или германиевого кристалла монтировались миниатюрные транзисторы и другие компоненты, порой до сотни и тысячи. Микросхемы размером чуть более сантиметра работали гораздо быстрее, чем транзисторы, и потребляли намного меньше энергии. С их появлением история развития вычислительной техники связывает возникновение третьего поколения ЭВМ.

В 1964 году фирмой IBM был выпущен первый компьютер семейства SYSTEM 360, в основу которого легли интегральные микросхемы. С этого времени можно вести отсчёт массового выпуска ЭВМ. Всего было произведено более 20 тыс. экземпляров данного компьютера.

В 1972 году в СССР была разработана ЕС (единая серия) ЭВМ. Это были стандартизированные комплексы для работы вычислительных центров, имевшие общую систему команд. За основу была взята американская система IBM 360.

В следующем году компания DEC выпустила мини-компьютер PDP-8, ставший первым коммерческим проектом в этой области. Относительно низкая стоимость мини-компьютеров дала возможность использовать их и небольшим организациям.

В этот же период постоянно совершенствовалось программное обеспечение. Разрабатывались операционные системы, ориентированные на то, чтобы поддерживать максимальное количество внешних устройств, появлялись новые программы. В 1964 году разработали Бейсик – язык, предназначенный специально для подготовки начинающих программистов. Через пять лет после этого возник Паскаль, оказавшийся очень удобным для решения множества прикладных задач.

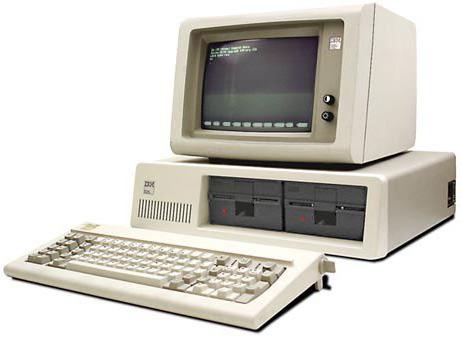

Персональные компьютеры

После 1970 года начался выпуск четвёртого поколения ЭВМ. Развитие вычислительной техники в это время характеризуется внедрением в производство компьютеров больших интегральных схем. Такие машины теперь могли совершать за одну секунду тысячи миллионов вычислительных операций, а ёмкость их ОЗУ увеличилась до 500 миллионов двоичных разрядов. Существенное снижение себестоимости микрокомпьютеров привело к тому, что возможность их купить постепенно появилась у обычного человека.

Одним из первых производителей персональных компьютеров стала компания Apple. Создавшие её Стив Джобс и Стив Возняк сконструировали первую модель ПК в 1976 году, дав ей название Apple I. Стоимость его составила всего 500 долларов. Через год была представлена следующая модель этой компании – Apple II.

Компьютер этого времени впервые стал похожим на бытовой прибор: помимо компактного размера, он имел изящный дизайн и интерфейс, удобный для пользователя. Распространение персональных компьютеров в конце 1970 годов привело к тому, что спрос на большие ЭВМ заметно упал. Этот факт всерьёз обеспокоил их производителя – компанию IBM, и в 1979 году она выпустила на рынок свой первый ПК.

Два года спустя появился первый микрокомпьютер этой фирмы с открытой архитектурой, основанный на 16-разрядном микропроцессоре 8088, производимом компанией «Интел». Компьютер комплектовался монохромным дисплеем, двумя дисководами для пятидюймовых дискет, оперативной памятью объемом 64 килобайта. По поручению компании-создателя фирма «Майкрософт» специально разработала операционную систему для этой машины. На рынке появились многочисленные клоны IBM PC, что подтолкнуло рост промышленного производства персональных ЭВМ.

В 1984 году компанией Apple был разработан и выпущен новый компьютер – Macintosh. Его операционная система была исключительно удобной для пользователя: представляла команды в виде графических изображений и позволяла вводить их с помощью манипулятора — мыши. Это сделало компьютер ещё более доступным, поскольку теперь от пользователя не требовалось никаких специальных навыков.

ЭВМ пятого поколения вычислительной техники некоторые источники датируют 1992-2013 годами. Вкратце их основная концепция формулируется так: это компьютеры, созданные на основе сверхсложных микропроцессоров, имеющие параллельно-векторную структуру, которая делает возможным одновременное выполнение десятков последовательных команд, заложенных в программу. Машины с несколькими сотнями процессоров, работающих параллельно, позволяют ещё более точно и быстро обрабатывать данные, а также создавать эффективно работающие сети.

Развитие современной вычислительной техники уже позволяет говорить и о компьютерах шестого поколения. Это электронные и оптоэлектронные ЭВМ, работающие на десятках тысяч микропроцессоров, характеризующиеся массовым параллелизмом и моделирующие архитектуру нейронных биологических систем, что позволяет им успешно распознавать сложные образы.

Последовательно рассмотрев все этапы развития вычислительной техники, следует отметить интересный факт: изобретения, хорошо зарекомендовавшие себя на каждом из них, сохранились до наших дней и с успехом продолжают использоваться.

Классы вычислительной техники

Существуют различные варианты классификации ЭВМ.

Так, по назначению компьютеры делятся:

- на универсальные – те, которые способны решать самые различные математические, экономические, инженерно-технические, научные и другие задачи;

- проблемно-ориентированные – решающие задачи более узкого направления, связанные, как правило, с управлением определёнными процессами (регистрация данных, накопление и обработка небольших объёмов информации, выполнение расчётов в соответствии с несложными алгоритмами). Они обладают более ограниченными программными и аппаратными ресурсами, чем первая группа компьютеров;

- специализированные компьютеры решают, как правило, строго определённые задачи. Они имеют узкоспециализированную структуру и при относительно низкой сложности устройства и управления достаточно надёжны и производительны в своей сфере. Это, к примеру, контроллеры или адаптеры, управляющие рядом устройств, а также программируемые микропроцессоры.

По размерам и производительной мощности современная электронно-вычислительная техника делится:

- на сверхбольшие (суперкомпьютеры);

- большие компьютеры;

- малые компьютеры;

- сверхмалые (микрокомпьютеры).

Таким образом, мы увидели, что устройства, сначала изобретённые человеком для учёта ресурсов и ценностей, а затем – быстрого и точного проведения сложных расчётов и вычислительных операций, постоянно развивались и совершенствовались.

Источник