- Сталинская архитектура

- Содержание

- Краткая характеристика направления

- Возникновение и развитие направления

- Причины кризиса и запрета

- Особенности и примеры стилей в сталинской архитектуре

- Ар-деко

- LiveInternetLiveInternet

- —Метки

- —Музыка

- —ТоррНАДО — торрент-трекер для блогов

- —Подписка по e-mail

- —Поиск по дневнику

- —Интересы

- —Постоянные читатели

- —Сообщества

- —Трансляции

- —Статистика

- О Сталинской архитектуре. Ч.1

Сталинская архитектура

Ста́линская архитекту́ра (сове́тский монумента́льный классици́зм) — направление в архитектуре СССР с середины 1930-х до середины 1950-х годов. Подразумевает под собой несколько архитектурных стилей, объединённых общими чертами, отличающими сталинскую архитектуру от других направлений в архитектуре СССР и за рубежом. Пришедшая на смену рационализму и конструктивизму в период правления И. В. Сталина, архитектурная политика подразумевала классический и монументальный стиль, во многих чертах близкий к ампиру, эклектике и ар-деко.

Архитектура сталинского периода получила особенное распространение после Великой Отечественной войны в СССР, а также в странах Восточной Европы, Китая, КНДР. В настоящее время наблюдается интерес к сталинской архитектуре и попытки ее упрощенного копирования (новые сталинки) в новом строительстве , а также реконструкция сталинских зданий с различной степенью воссоздания первоначального декора.

Содержание

Краткая характеристика направления

Отличительные черты стиля: комплесный подход к застройке с планированием рекреационных зон, транспортной инфраструктуры, магазинов и комбинатов бытового обслуживания на основе социалистической урбанистики.

- ансамблевая застройка улиц и площадей;

- синтез архитектуры, скульптуры и живописи;

- разработка традиций русского классицизма;

- использование архитектурных ордеров;

- барельефы с геральдическими композициями и изображениями трудящихся, а также на темы триумфа и регалий власти ( фасцы, ликторские топорики, венки, копья и т. д.)

- оптимистический настрой всего произведения;

- использование мрамора, бронзы, ценных пород дерева и лепнины в оформлении общественных интерьеров.

Возникновение и развитие направления

Советская архитектура, по мнению специалистов, имеет два ключевых периода:

- Период с 1918 по 1932 годы назывался временем архитектурного авангарда, после него произошёл переход к стилистическому направлению нового типа — «Советскому монументальному классицизму».

Границей перехода к новой архитектуре стал проект Дворца Советов, после завершения которого все архитектурные объекты строились в новом стиле. С лета 1932 года к строительству в СССР не принимался ни один проект, созданный в стиле строгого конструктивизма. [1]

- Завершение периода архитектуры советского монументального классицизма произошло после выхода Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 4 ноября1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». [2]

На смену этому архитектурному направлению пришла более аскетичная «функциональная», «типовая» архитектура, которая с теми или иными изменениями просуществовала до конца существования советского государства. [1]

В середине 1930-х годов в советской архитектуре произошёл постепенный переход от конструктивизма к архитектуре нового типа.

Этот переходный период в наше время трактуется по-разному. Некоторые специалисты считают архитектуру этого периода постконструктивизмом, другие исследователи называют его советским вариантом ар-деко.

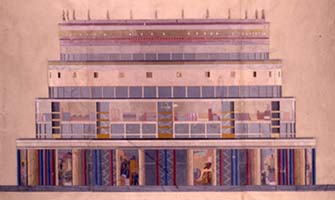

Примером архитектуры переходного периода является здание ленинградского Фрунзенского универмага и хорошо известный «Дом на набережной» в Москве.

Сооружения этого времени, относительно декорированные внешне, сохраняли или комбинировали в своей планировке конструктивистские основы вместе с классическими пропорциями. Источниками этого направления были архитектурные стили — «палладианство», «боз-ар» и «неоклассицизм».

«Советский монументальный классицизм» был в целом сформирован к концу 1930-х годов.

В 1934 году создаётся Академия архитектуры СССР и Союз архитекторов СССР, который объединяет творческие силы для решения новых задач, поставленных перед мастерами. Это создание дворцов культуры, спортивных комплексов, индустриальных центров, санаториев и пионерских лагерей. Архитекторы в этот период работают в больших творческих мастерских и научно-исследовательских проектных институтах, объединяющих конструкторов, зодчих и художников, которыми руководят лидеры советской архитектуры. Многие проекты создаются в результате всесоюзных конкурсов.

В главных чертах, это архитектурное направление сформировалась в период проведения конкурсов на проекты Дворца Советов и павильоны СССР на Всемирных выставках 1937 года в Париже и 1939 года в Нью-Йорке. Конкурсы проходили в несколько этапов, при открытом обсуждении, и выявили ярких талантливых художников. Победитель конкурса — Б. М. Иофан, оптимистическое звучание произведений которого стало яркой страницей предвоенной архитектуры. Мастера, получившие вторые, третьи премии, и их ученики — Г. П. Гольц, И. В. Жолтовский, Л. В. Руднев, М. А. Минкус, впоследствии возглавили это архитектурное направление. [3]

Уже в период Великой Отечественной войны архитекторы начинают работать над проектами восстановления разрушенных городов, мемориалами и триумфальными арками для встречи советских героев. В художественном образе этих произведений был оптимизм победы. [4]

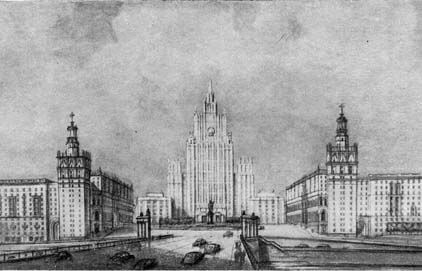

В 1945 году страна приступила к восстановлению разрушенных городов. Архитектура стала одним из приоритетных направлений народного хозяйства. Архитектурное произведение должно было внушать уверенность зрителям в скором восстановлении всей страны. Яркими примерами являются Главное здание МГУ, комплекс павильонов ВСХВ, здание МИД СССР на Смоленской-Сенной площади.

Причины кризиса и запрета

Сталинская архитектура к началу 1950-х гг. достигла своего кризиса и наметились тенденции «тиражирования», что часто ухудшало не только художественный уровень исполнения отделки фасадов, но и удорожало строительство. В ноябре 1955 года Н. С. Хрущёв провёл целый ряд мер посвящённых «излишествам» в архитектуре, что привело не только к массовому упрощению проектов, но и к уменьшению у архитекторов возможностей создавать то, что они хотели.

Особенности и примеры стилей в сталинской архитектуре

Ар-деко

В сталинской архитектуре ар-деко занимает особое место. Практически все крупные объекты и ансамбли как: Дворец Советов, Высотные здания, библиотека им. Ленина, довоенная и послевоенная ВСХВ, Ансамбль 6 очередей строительства Московского Метрополитена и т. д.; по своим особенностям и конструктивно-художественным решениям являются самыми яркими примерами стиля ар-деко в СССР. Становление стиля ар-деко в СССР началось в конце 1920-х гг., и наиболее ярко было развито в Ленинграде, где были возведены такие крупные объекты как: Фрунзенский универмаг, Дворец культуры им. Кирова, кинотеатры «Москва» и «Гигант». В довоенной Москве стиль ар-деко занял лидирующее место в архитектуре в ходе проектирования здания Дворца Советов по проекту архитекторов Б. М. Иофана, В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейха. В архитектуре Московского метрополитена стиль ар-деко наиболее ярко был представлен станциями «Дворец Советов» (Кропоткинская), «Сокол», «Аэропорт» и «Маяковская», созданные по проекту А. Н. Душкина. В мировом масштабе стиль ар-деко в СССР стал известен благодаря выставочным павильонам СССР на Всемирных выставках 1937 и 1939-х гг.

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенное десятилетие ар-деко приобрёл ярко выраженные черты ретроспективизма, при этом сохраняя основные принципы стиля: современное конструктивное решение, закономерность и чёткость, национальные мотивы и роскошные (дорогие) отделочные материалы. Такими примерами стали почти все послевоенные станции Московского метрополитена, высотные здания, общее художественное решение реконструированной ВСХВ, ряд зданий в Москве, Минске и в других городах СССР. Последним крупным объектом, полностью совпадающим с основными принципами стиля, стала первая очередь Ленинградского метрополитена.

Дом Советов, Ленинград, 1939,

арх. Н.А.Троцкий, М.А.Шепилевский и др.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Музыка

—ТоррНАДО — торрент-трекер для блогов

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

—Интересы

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Трансляции

—Статистика

О Сталинской архитектуре. Ч.1

Сталинский ампир — лидирующее направление в советской архитектуре (1933—1955-е годы), сменившее рационализм и конструктивизм и получившее распространение в годы правления И. В. Сталина. Некоторые исследователи считают сталинский ампир вариацией ар деко, выразившим общемировую усталость от радикальных преобразований.

Отличительные черты

1.Стилизация под начало XIX века — эпоху Наполеона, поздний классицизм или ампир: жёлтая штукатурка на внешних стенах, белые колонны, белая лепнина с обилием советской символики (пятиконечная звезда, серп и молот, сцены уборки урожая, стилизованные барельефы рабочих).

2.В интерьере: мраморные плиты, украшения из бронзовых лавровых венков с советской символикой, бронзовые светильники, стилизованные под факелы.

3.Использование элементов барокко в декоре.

4.Эклектика.

7 Сталинских высоток

План Москвы в соответствии с Генеральным планом реконструкции.

1 — Здание МГУ

2 — Гостиница «Украина»

3 — Жилое здание на Кудринской площади

4 — Здание МИД

5 — Дворец Советов (не построен)

6 — Админстративное здание в Зарядье (Восьмая высотка — не построена, вместо нее «выросла» гостиница «Россия»)

7 — Гостиница «Ленинградская»

8 — Административно-жилое здание на площади Красных Ворот

9 — Жилое здание на Котельнической набережной

Победа в 1945, а также реконструкция города в предвоенное время, определили явное предпочтение монументальным торжественным решениям. Создание системы высотных зданий, согласно единому градостроительному плану, было одобрено в 1947 специальным решением советского правительства. Восемь высотных зданий (одно не было достроено) должны были продолжить и обогатить прежние направления, определить опорные точки города, способные акцентировать его вертикальные отметки. В ходе реконструкции в 1930-е были разрушены многие церкви и колокольни, тогда же появились различные многоэтажные здания и силуэт города претерпел глубокие изменения. Москва рисковала потерять одну из своих традиционных особенностей. Считалось, что с возведением пояса высотных зданий будет восстановлена традиция древней России. Строительство высотных зданий намечалось в особо значимых и престижных местах, чтобы создать в сердце города систему новых отправных точек, связанную с историческим центром, что сразу очертило его границы. С появлением каждого высотного здания образовывалась сфера общественного и бытового назначения: здания становились катализаторами новых видов городской деятельности, стимулируя также новые технологии и конструктивные решения. Стилистически все высотные здания — свидетельство возвращения к архитектуре 1930-х.

Далее статья по ссылке ЖЖ-сообщества ru_sovarch

Из Истории Первых Московских Небоскребов

Предыстория строительства семи московских высоток.

Возникновение и расцвет «сталинского классицизма».

Еще задолго до того, как было официально объявлено о закладке Московских высотных зданий, в советской печати очень активно начала «прорабатываться» тема применения новых технологий в отечественном строительстве. Если просматривать прессу 1946 года, то отчетливо видно, сколь пристальное внимание начали вдруг уделять вопросам строительства и архитектуры люди, в общем-то, прежде никогда не занимавшиеся ни тем, ни другим. На первый взгляд, объяснялось это просто – для быстрого восстановления разрушенных войной городов следовало заново проработать всю концепцию жилищного строительства в СССР, создать новые формы, способные внести монументальность советской архитектуры в жилые и социально-культурные строения.

Иосиф Виссарионович Сталин в Кремле. Картина лауреата Сталинской премии художника Д.Налбандяна газета «Советское искусство», 1948 г

В те годы печатным органом Союза Архитекторов являлась газета «Советское искусство», и большое количество материалов на строительные темы публиковалось именно в ней. Именно в это время, в 1946 году «Великий Вождь всех народов Товарищ Сталин» был провозглашен на съезде архитекторов «отцом и другом всех советских архитекторов» да и что там говорить — просто «величайшим архитектором всех времен и народов». Редкий выпуск упомянутой газеты обходился без портрета вождя в четверть первой полосы. Сегодня это кажется неправдоподобным, (я и сам бы не поверил, если бы не читал этих газет). Ракурсы портретов менялись из номера в номер: вождь в кресле, вождь за столом, вождь с трубкой в полный рост, вождь на фоне панорамы Москвы, допускались варианты и комбинации. Конечно, при таком положении вещей, доля публикаций на темы строительства не могла быть скромной.

Говоря современным языком, это была очень раскрученная тема. Однако ошибочно думать, что все публикации по ее поводу являлись сплошной конъюнктурой. В те годы в печати обсуждались важные проблемы о решениях фасадов жилищной застройки, повышения функциональности и технологичности строительства с учетом современных, по меркам того времени, строительных технологий. Многие из них, кстати, так и остались на бумаге, поскольку содержали анализ позитивного опыта строительства за рубежом.

Тогда была озвучена и серьезно проработана идея комплексного планирования застройки целых районов городов с плохо развитой инфраструктурой. Так, например, даже в центральной печати, мне попадалась информация о том, что в Куйбышеве именно таким образом был спроектирован и построен район, именуемый ныне «Безымянкой». Название говорит само за себя — до войны там были пустыри, которые потом были наспех застроены эвакуированными оборонными заводами и бараками для рабочих. Часть этих бараков, кстати, сохранилась до сих пор, однако многие были снесены, и на их месте вырос именно такой район, как те, проекты которых публиковались в газетах в 46 году.

Эскизы к конкурсным проектам Дворца Советов

Проект Л. Вышинского, 1931, ГНИМА

Проект В. Кринского, 1932, ГНИМА

Дворец Советов, проект Б.Иофана. Панорама Москвы. (1934)

Дворец Советов. Зал Приемов Правительства (1946)

Справедливости ради, следует сказать, что послевоенное новаторство в деле согласованного планирования в строительстве было, в действительности не так уж и ново. Впервые идея «комплектования» районов увидела свет в начале 30-х годов, когда объективно назрела проблема разнобоя в застройке городских кварталов. Независимых архитекторов, каждый из которых работал «в своем стиле» мало волновали вопросы того, как и что будет построено рядом с их домами, каждый пытался выразить себя самостоятельно. Главным образом речь идет об архитекторах «конструктивистах-формалистах», методы работы которых были признаны порочными. По этому в начале 30-х годов деятельность таких архитекторов пришлось серьезно ограничить, а перспективное планирование застройки поручить специально уполномоченным архитектурным институтам.

Как пишет М.Г.Бархин в книге «Метод работы зодчего» «. поток бездушной подражательности, легкой и доступной, затопил архитектуру 30 годов. Романтика начала революции, высокий пафос новаторства 20-х годов, даже поиски одиночек начала 30 годов оказались забытыми и незамеченными. Общий недостаток твердых позиций, идеологических, научных и эстетических взглядов ощущался всеми». Таким образом к началу 30 годов сложился явный кризис массовой архитектуры.

Сегодня мы должны отдавать себе отчет в том, что архитектурный стиль так называемого «сталинского классицизма» сформировался именно на этом безрадостном фоне. Толчком к изменению творческой направленности работы массовых архитекторов явились неудовлетворительные результаты первых туров конкурса на проект Дворца Советов в Москве (1930-1933 гг.). На конкурс тогда были выставлены довольно несуразные работы. Конечно, большинство из них никак не могли быть рекомендованы к утверждению!

Последствием начального этапа конкурса стало Постановление Совета строительства Дворца Советов при Президиуме ЦИК СССР, (II § 8 от 28 февраля 1932 г.) В нем, в частности говорилось: «. не предрешая определенного стиля, совет строительства считает, что поиски должны быть направлены к использованию как новых, так и лучших приемов классической архитектуры, одновременно опираясь на достижения современной архитектурно-строительной техники». На этом крупнейшем международном конкурсе, где было представлено 160 проектов и в котором участвовало 500 архитекторов, большинство конкурентов показало недостаточную подготовленность к решению больших идеологических задач, каковым было задание на проект Дворца Советов СССР. Оказалось, что теоретическая база рационалистов, касавшаяся как раз формальных архитектурных качеств, была слишком рассудочна, аскетична, абстрактна. И что теоретические основы конструктивизма и функционализма оказались узкими, сухими, нехудожественными.

Большое значение — научно-просветительское, с одной стороны, и сдерживающее угрозу безвкусицы — с другой, — получила созданная в этот период (1933 г.) Всесоюзная Академия архитектуры. Собрав в своих стенах весь цвет архитектуры — старшее, среднее и молодое поколения, она достаточно скоро превратилась в подлинный, высокой культуры научный центр архитектуры. Сразу после организации Академия приступила к переизданию самых ценных и редких книг и работ по архитектуре. Открывалась возможность глубокого изучения классического и русского прошлого. В недрах Академии разрабатывались новые концепции современной советской архитектуры. Надо отдать должное Академии — на протяжении двух десятков лет она в своем институте аспирантуры была средоточием подготовки мастеров архитектуры высшей квалификации, теоретиков и практиков, очень нужных для наступившего времени реализации огромных строительных планов развития народного хозяйства страны. Начались большие проектные и строительные работы по реконструкции ряда городов и в первую очередь— Москвы. Начался новый, продолжительностью в два десятилетия, весьма своеобразный классический период советской архитектуры.

Период этот целиком и полностью связан с именем И.В.Сталина не только своим названием но и идейно-художественным содержанием. Уже в 1954 г. в Большом Кремлевском дворце было созвано специальное Всесоюзное совещание строителей и архитекторов, на котором на первый план были поставлены наиболее насущные задачи — снижение стоимости строительства и резкое увеличение количественных его показателей. Основным путем решения этих задач были выдвинуты индустриализация строительства и связанная с ним типизация проектирования. Затем, в 1955 г., последовало постановление ЦК КПСС и СМ СССР об устранении излишеств, что повлекло за собой изменение направленности в архитектуре.

Когда мы смотрим фотографии Москвы 50-х годов то недоумеваем, почему так мало транспорта на улицах, почему они такие свободные. Казалось бы — зачем было нужно делать проспекты такими широкими? Сегодня мы видим, что все что делалось — делалось совершенно правильно с расчетом на перспективу в несколько десятилетий. Даже при тех бешеных темпах, с которыми в последнее время разрастается столица эпохи Церетели.

Московские высотки, безусловно, были задуманы как единый градостроительный ансамбль, как комплекс градостроительных доминант. Высотные дома изначально не входили в планы реконструкции и их надлежало вписать в общую архитектуру города. Для того, что бы столь значимые доминанты органично смотрелись в городской среде для них необходимо было спроектировать и реализовать соответствующее окружение – подчиненные ансамбли стилистически однородной застройки.

Градостроительная идея реконструкции центра столицы этого периода была столь верна и глубока по замыслу, что даже осуществленная ее часть позволяет оценить масштабы задуманных преобразований. Но этот грандиозный для своего времени замысел устройства ансамбля центральной зоны Москвы не был реализован полностью. Новая многоэтажная застройка постепенно «погасила» живописный силуэт, ослабляя его художественное значение как архитектурного центра разросшейся столицы. Центр ансамбля — Дворец Советов был разобран во время войны, поскольку металлоконструкции каркаса были затребованы для нужд обороны Москвы. Хоть проект Дворца и был неоднократно осуждаем после смерти Сталина, но проекта сходного по качеству не было представлено даже на хрущевском конкурсе 56-58 годов.

Не была построена и вторая по значимости высотка — административное здание в Зарядье. Сегодня недобросовестные историки вменяют в вину Сталину то, что он, дескать, варварски уничтожил Зарядье для постройки 36-ти этажного здания в непосредственной близости от Кремля. Однако снос Зарядья не был напрямую связан с планами о строительстве на этом месте какого-либо сооружения. До войны было очень много проектных предложений от самых разных архитекторов, многие из них предполагали и снос здания ГУМа. Таким образом Мавзолей В.И.Ленина, Красная площадь, ансамбль Московского Кремля и то, что предполагалось построить рядом должны были создавать грандиозную по своим масштабам единую декорацию для оформления всенародных торжеств и празднеств. Однако реального проекта, который воплощал бы эту идейную задачу на должном уровне так и не было представленно. Потом значительные силы оттянуло строительство Дворца Советов. Идея застройки Зарядья получает новое звучание только в свете постановления о строительстве высотных зданий.

На цветной открытке 1949 года показана панорама Зарядье-Котельники со стороны Кремля. На Котельниках отстроено еще только крыло дома вдоль набережной Москвы-Реки. Строительство высотной части в 49 году только начиналось, а строительство крыла по Подгорной набережной начали еще позже. Зарядье было окружено китайгородской стеной (остатки ее были сохранены и реставрированы на задворках разрушенной ныне гостиницы Россия). Обратите внимание, что вокруг стилобата были сохранены несколько церквей, имеющих историческое значение.

Фрагмент открытки «Москва. Москворецкий мост.» Цв. фото Н.Петрова. 1949 год.

Отчетливо видно крыло недостроенного дома на Котельниках.

На месте гостиницы «Россия» в Зарядье — большая зеленая лужайка.

При этом здания, представлявшие историческую ценность, сохранены.

К началу тридцатых годов древнее Зарядье представляло собой просто неблагополучный «криминальный» район, застроенный ветшающими строениями. Само название отражало его суть – за торговыми рядами находились не только церкви, но и мастерские, лабазы, ночлежки, дома терпимости. На роль большого архитектурного памятника в центре пролетарской столицы это место подходило плохо. Планомерный снос был приурочен к реконструкции Москворецкого моста и территорий, прилежащих к Красной площади. Проектом архитектора Щусева в 1937 году предусматривалось значительное расширение проезжей части моста, вместе с этим расширять его можно было только в сторону, противоположную Красной площади. Были и проблемы связанные с подъемом уровня грунтовых вод, в результате обводнения Москвы-реки волжской водой. Одним словом по объективным причинам участь района была предопределена и к началу 1939 года основной объем работы по его сносу был выполнен. Вплоть до конца сороковых годов на месте Зарядья просуществовал пустырь.

Высотные здания должны были стать основой для формирования ансамблей площадей Москвы. В условиях города имеющего радиально-кольцевую структуру такое решение позволило бы очень выгодно расставить градостроительные акценты. Так, безусловно, здание МИД является архитектурным центром Смоленской площади. Первые варианты объемно-пространственного решения площади, разработанные группой архитекторов В. Гельфрейхом, В. Лебедевым, П. Штеллером отличались глубоким пониманием принципов формирования ансамбля и творчески использовали наследие русской классики.

В их проекте ось симметрии высотного здания, являлась осью симметрии площади, композиционно определяла весь ансамбль. По мере того, как в процессе строительства быстро рос стальной каркас высотного здания становилось очевидным, что это грандиозное сооружение потребует создания перед ним обширного открытого пространства. Так родилась идея новой площади-эспланады, протяжением свыше 400 метров, простирающейся от подножия высотного здания до набережной Москвы-реки. Проект предусматривал расширение Смоленской улицы до 150 метров у слияния ее с Садовым кольцом и до 110-120 метров — у Бородинского моста. Таким образом весь главный фасад высотного здания раскрывался бы к Москве-реке. Площадь, имеющая форму трапеции, доходила почти до Бородинского моста. По периметру площадь была застроена зданиями, этажность которых не превышала бы этажности первого яруса высотки. Такое объемно-пространственное решение делало возможным обзор панорам площади и ее высотной доминанты с удаленных точек – от Киевского вокзала и с Бородинского моста. Более поздний вариант проекта площади, разработанный В. Гельфрейхом и М. Минкусом, был в этом отношении сходен по замыслу с первым.

Смоленская площадь. Перспектива с Бородинского моста. Первый вариант проекта.

Та же перспектива на фото. 2003 г.

То, что реализовали в 60-х годах, весьма отдаленно напоминает идеи в композиции площади. Площадь осталась трапециевидной, но вместо фланкирующих ее по сторонам зданий, ограниченных по этажности и подчиненных высотному центру, в нее включены два чуждых по архитектуре высотных корпуса гостиницы «Белград». Эти корпуса, выдвинутые вперед по отношению к высотному центру, с главных точек обзора вырастают в огромные глухие и тяжелые массивы, зрительно перекрывающие многоярусный высотный центр и масштабно подавляющие его ведущую роль в ансамбле. Авторы этого проекта, очевидно, чувствуя, что композицию своих зданий они противопоставили центру ансамбля, применили надуманный прием, навесив на нижних этажах мелкомасштабных фасадов декоративные ряды «висячих» пилястр, которые не достают до цоколя. Разумеется, это ничего не дало, кроме украшательских излишеств, лишенных логики.

Аналогичным образом сложилась судьба архитектурного ансамбля на площади Восстания.

М.В.Посохин в книге «Архитектура окружающей среды», (1989) описывает проект следующим образом: «Проект высотного дома на площади Восстания выполнялся с проработкой окружающей его среды и вариантов архитектуры всей площади. Выбор места расположения, пропорции и «лепка» высотного объема, выступающего в качестве акцента и ориентира в городе, были очень существенны. Композиция здания родилась в стремлении выявить его большое градостроительное звучание и связь с окружающей средой. Отсюда – скульптурность здания, расположенного на площади и хорошо обозреваемого с разных направлений, и вхождение его в городские перспективы…

Приступив к проектированию высотного дома, мы вначале разработали композицию всей площади, связав ее с господствующими объемами высотного дома. Тогда же возникла идея окружить здание озелененным пространством, связав его с зеленью зоопарка, который в то время предполагалось переместить на юго-запад, а его территорию превратить в городской парк. Одновременно решалась застройка площади Восстания, где высотный дом является главным композиционным элементом.»

Эскиз панорамы высотного здания на Площади Восстания

И что же мы видим сегодня? Ничего похожего! Не были снесены даже малоэтажные строения со стороны павильона станции метро «Баррикадная». Сегодня часть этих строений позапрошлого века, на месте которых планировалось устроить сквер и фонтан, находятся в аварийном состоянии. В результате именно ими, а не ансамблем площади любуются москвичи и гости столицы, выходя из ворот зоопарка.

Перспектива со стороны Красной Пресни. 1951 г.

Та же перспектива на фото. 2003 г.

Сталинские высотные здания строились не только в Москве. Известны высотки в Варшаве и в Риге. Однако возведение высотных домов с остроконечными завершениями планировалось и во многих крупных городах СССР. Но тут время работало против зодчих — приближался 1954 год. Не могу не сказать о своем родном городе: например, для многих жителей Самары станет откровением факт, что здания, образующие застройку Самарской площади (одной из центральных площадей) были запроектированы как единый ансамбль в центре которого должна была находится административная высотка. Сегодня этот дом хорошо знаком каждому самарцу. Его лишили башни со шпилем и от этого он кажется несуразным. Еще несколько подобных «обрубков» разбросано по центральным районам города. В свое время, согласно генеральному плану, эти градостроительные акценты должны были со временем увязаться между собой. Однако эта задача не была выполнена и здания, которые успели построить, выглядят разрозненными. По существу, в Москве тогда просто успели сделать то, чего не успели сделать в других городах.

Незавершенное здание по ул. Полевой (Самара). Фонарный столб — часть ограды сквера, разбитого напротив чуть раньше. Сегодня высоткой можно полюбоваться из окон забегаловки «Макдоналдс».

[i]Центральный подъезд недостроенного административного здания на Самарской площади. Вместо седьмого этажа — убогий чердак.

Стиль сталинского классицизма в архитектуре возник в уже 1933-34 годах. Довоенные «сталинки» отличала, в основном, небольшая этажность (4-6 этажей) и рельефность фасадов (пилоны и пилястры подчеркивали классическую строгость зданий). В качестве основного материала применялся кирпич, поверх него наносилась штукатурка. Кварталы таких домов можно встретить практически в любом российском городе. Как правило именно такими зданиями застраивались ключевые магистрали и площади. Послевоенный сталинский стиль очень сильно трансформировался, исследования причин этой трансформации составляют тему отдельных исследований.

Первые послевоенные постройки можно отличить по тому, что они делались менее вычурными и более практичными. Применялся, в основном, красный кирпич, который тоже штукатурили, но далеко не всегда. Высота — все те же 4-6 этажей. Сегодня состояние этих монументальных зданий чаще всего оказывается плачевным. Мне, в составе бригады кабельщиков – инсталляторов СКС, доводилось когда-то вести строительно-монтажные работы в таких домах по улице Победы в Самаре. Конечно, инженерные системы и коммуникации дышат на ладан, деревянные косяки и двери местами сгнили, однако само здание, фундамент, кладка, лестничные марши прослужат еще сотню лет. Увы, отсутствие средств у коммунальщиков не позволяет содержать эти дома в надлежащим состоянии, что нередко сильно ускоряет их износ.

Московский проспект — самая длинная улица Ленинграда. Ее длина — 10 км.

Дома построены в 1935-36 годах.

Но это было в Куйбышеве. А что же Москва, что же столица нашей Родины. Тут ней все должно было излучать величие славы страны, победивший фашизм и широко шагающей дорогой коммунизма.

Согласно легенде, Сталин сказал примерно так: «Мы выиграли войну и признаны во всем мире как великие победители. Мы должны быть готовы к приезду в наши города иностранных туристов. Что будет, если они пойдут по Москве и не увидят никаких небоскребов? Их сравнения с капиталистическими столицами могут быть не в нашу пользу. «.

В основу проектов Московских высоток был положен проект монументального здания Дворца Советов, которое так никогда и не было построено. Идея его строительства не оставляла Вождя с начала 30-х годов вплоть до его смерти. Хотя уже в конце сороковых годов в архитектурных кругах уже знали, что Дворец не будет построен таким, каким его видел Сталин.

Дворец Советов. Проект архитекторов Б.Иофана,

В Щуко и В.Гельфрейха. 35-37 гг. План.

Тот же проект. Разрез.

Идея сооружения Дворца Советов возникла еще в 1922 г. — на 1 съезде Советов, принявшем декрет о создании Союза Советских Социалистических Республик.

Последующие успехи социалистического строительства позволили приступить к осуществлению этого решения. В 1931 г. был организован Всесоюзный открытый конкурс на проект Дворца Советов, фактически превратившийся в мировой. На конкурс было представлено 160 проектов, в том числе 24 проекта иностранных архитекторов и, кроме того, 112 проектных предложений от трудящихся.

На конкурсе отчетливо выявились три основных архитектурных направления. Первое было представлено проектами братьев Весниных, М. Гинзбурга, И. и П. Голосовых, входивших в группу так называемых конструктивистов, и проектами других архитекторов, стоявших на близких к ним творческих позициях. Яркими представителями второго направления являлись И. Жолтовский и его последователи, ориентировавшиеся на освоение и развитие принципов архитектурной классики. Третье творческое направление этого конкурса наиболее полно выразило себя в проекте Б. Иофана.

В связи с тем, что конкурс так и не дал проекта, полностью разрешающего поставленную задачу, проектирование Дворца Советов было продолжено в 1932—1933 гг. Сначала были выполнены 12 заказных проектов и 10 в порядке личной инициативы, затем составление проекта Дворца было поручено пяти группам архитекторов. В мае 1933 г. Совет строительства принял в основу проект Б. Иофана и привлек к разработке окончательного варианта архитекторов В. Щуко и В. Гельфрейха В 1939 г. проектирование в основном было закончено и началось строительство Дворца Советов. XVIII съезд ВКП(б) принял решение об окончании основных работ по его сооружению к концу третьей пятилетки.

По проекту архитекторов Б. Иофана, В. Щуко и В. Гельфрейха, созданному в 30-х годах, Дворец Советов должен был представлять собой грандиозное сооружение высотою (вместе со скульптурой) 420 метров и объемом 7500000 кубических метров. Большой зал Дворца, предназначенный для проведения сессий Верховного Совета СССР, митингов, собраний и т.д., рассчитанный на 21000 чел., имел высоту 100 м, диаметр 160 м и внутренний объем, равный 970000 кубометрам (в 4 раза превышающий кубатуру дома Совета Министров в Москве). Рядом с ним располагался Малый зал вместимостью 6 000 чел. Над Большим залом, в высотной части Дворца, размещались залы палат Верховного Совета СССР и Президиум. В числе помещений Дворца по этому проекту следует указать также зал Конституции, валы, посвященные теме героики гражданской войны и строительства социализма, залы правительственных приемов и других. Кроме того, во Дворце Советов (предусматривалось устройство государственного документального архива, библиотеки и специальных аудиторий для работы депутатов.

На облицовку здания планировалось пустить 300 тысяч квадратных метров гранита. Волхонку и ряд соседних улиц решено было засыпать несколькими сотнями кубометров земли, отодвинув Музей изобразительных искусств на 100 метров, а огромные площади вокруг заасфальтировать и оборудовать стоянками на 5 тысяч автомобилей.

Перспектива. Проект архитекторов Б.Иофана,

В Щуко и В.Гельфрейха. 30-е годы

Главный фасад Дворца. Из альбома «Высотные здания в Москве», 1951 г.

Гигантский Дворец замышлялся по словам А.В.Луначарского не только как «вместилище необычайно многочисленных, соответственных нашей истинной демократии, народных собраний, но и для того, чтобы дать Москве некоторое завершающее здание, чтобы дать Москве — красному центру мира, — зримый архитектурный центр.» На протяжении почти тридцати лет развитие всей инфраструктура столицы подчинялось этому градостроительному замыслу.

Автору этих строк приходится полагать, что Сталин так и не принял окончательного решения о том, каким должен стать Дворец Советов. Во всяком случае, ряд фактов позволяет говорить о том, что в разное время существовало два варианта проекта этого здания, работа над которыми не прекращалась даже во время войны. Описания обоих этих проектов с одинаковой частотой можно встретить в литературных источниках. Впрочем, разрабатывались они одним и тем же коллективом авторов под руководством Б. Иофана. В разные годы в его составе работали: В. Щуко, В. Гельфрейх, А. Баранский, С. Гельфельд, С. Меркуров, В. Пелевин и другие. Первый из проектов, предложенный, в 1933 году, был принят за основу, однако оказался не вполне удачным. Годом позже появился второй, который, казался, несомненно, более реальным. В эскизах легко угадываются хорошо знакомые черты, присущие многим домам эпохи «сталинского классицизма». Нужно думать, что именно ко второму решению и склонялся Сталин. Именно его изображение публиковалось в послевоенных книгах по вопросам массовой архитектуры.

Строительство Дворца было начато, однако во время войны его приостановили. После Победы за возобновление работ уже не взялись, несмотря на то, что от идеи строительства дворца Сталин формально не отказался. Измученная войной страна была бы не в силах вытянуть такую стройку. Еще долгое время при Совете министров СССР продолжало существовать управление строительства Дворца Советов, которое, время от времени, демонстрировало видимость работы, а в 1947 году переключилось на строительство многоэтажных зданий в Москве. О том, какой колоссальный опыт был накоплен людьми, несколько десятилетий работавшими над этим фантастическим зданием можно судить потому, что в именно Управлению строительства Дворца Советов было поручено осуществить проектирование и возведение другого уникального объекта — телебашни в Останкино.

Конечно, промедление решения вопроса об окончании строительства Дворца Советов позже было вменено Сталину в вину. Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев на закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 г. в своем «историческом» докладе «О культе личности и его последствиях» в частности сказал: «. Вместе с тем, Сталин проявлял неуважение к памяти Ленина. Не случайно Дворец Советов, как памятник Владимиру Ильичу, решение о строительстве которого было принято свыше 30 лет тому назад, не был построен, и вопрос о его сооружении постоянно откладывался и предавался забвению. Надо исправить это положение и памятник Владимиру Ильичу Ленину соорудить. (Б у р н ы е, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы)».

Как известно, и при Хрущеве Дворец Советов не был достроен. Ответ на вопрос «почему?» более чем прозрачен — «сооруженный» дворец оказался бы не столько «памятником Владимиру Ильичу», сколько символом торжества Сталинской эпохи, знаком преемственности идей вождя, кульминации сталинских преобразований. В планы Хрущева и людей стоящих за ним это вовсе не входило.

Выход из этой щекотливой ситуации был найден простой и гениальный. Прежде всего в рамках постановлений 54 и 55 годов были подвергнуты резкой критике «. украшательство, недооценка архитекторами вопросов удобства, техники, экономики, типового проектирования». Это фактически означало окончание серебренного века в советской архитектуре. Затем в 57-59 году был объявлен новый конкурc на проект Дворца, проходивший в два тура. Первый тур проходил в два этапа (открытый и закрытый), второй в один этап.

По мнению организаторов конкурса «прогрессивные черты» отличали в частности те проекты, которые были «. свободны от формалистических, реставраторских, эклектических тенденций и подражания современной капиталистической архитектуре». Под эту и другие подобные формулировки, не имеющие никакого четкого воплощения, можно было без проблем разгромить кого угодно. Достаточно сказать, что в конкурсе приняли участие выдающиеся зодчие того времени: И.В.Жолтовский, Д.И.Чечулин, Б.М.Иофан, другие архитекторы, долгие годы работавшие над проектом прежнего Дворца. Их проекты, «не отвечавшие новым градостроительным веяниям», даже не были сколько-нибудь достойно отмечены.

Программа конкурса подчеркивала большое Градостроительное значение Дворца Советов. В то же время, конкурсные задания были поставлены таким образом, что решить их на качественном идейно-художественном уровне фактически не представлялось возможным.

Например, на генеральном плане, приложенном к программе первого тура конкурса, не были показаны общественные здания будущего центра Юго-Западного района, поэтому участники конкурса были лишены .реальной основы для решения архитектурного ансамбля. В программе были предложены на выбор два участка для размещения Дворца: участок А вблизи МГУ и участок Б на расстоянии 3 км от университета. Конкурс должен был выявить преимущества и недостатки этих участков и дать возможность принять окончательное решение о месте строительства Дворца Советов.

Поскольку участок для строительства Дворца фактически не был определен, правильнее было бы до объявления конкурса на проект Дворца Советов объявить конкурс на местоположение этого здания в системе города или, во всяком случае, дать возможность участникам конкурса самим решать вопрос о размещении Дворца Советов в Юго-Западном районе. Между тем необходимость расположить университет, Дворец Советов, памятник В. И. Ленину и монумент «Спутник» на одной композиционной оси ограничила возможности решения и архитектурного ансамбля, и композиции самого Дворца Советов.

Заданные градостроительные условия — наличие комплекса высотного здания МГУ с его грандиозными размерами, отсутствие конкретных данных о расположении общественных .зданий, с которыми Дворец Советов должен составить единый ансамбль, удаленность Дворца от бровки Ленинских гор — все это с самого начала чрезвычайно осложнило задачу участников конкурса. Легко себе представить, что и новый конкурс не выявил проекта, авторам которого оказалось бы по силам решение поставленной задачи.

Дворец Советов. Вид сверху. Чертеж, подписанный И.В.Сталиным 22 апреля 1933 года. На чертеже изображены очертания уже разрушенного Храма. На этом рисунке отчетливо видно, сколь сильно решение Дворца Советов наследует традиции православной церковной архитектуры.

Грандиозный фундамент сталинского Дворца так и не был использован по прямому назначению. При строительстве московских высоток, и в том числе Дворца Советов, как первой из них, было решено использовать коробчатые фундаменты. В основании такого фундамента находилась цельнолитая железобетонная площадка, аналогичным образом устраивались и его боковые стены. Гидроизоляция, выполненная по самым высоким требованиям, была способна обеспечить запас его стойкости на сотни лет. (Если кто знает, то бетон, при правильной эксплуатации, имеет свойство твердеть с годами). Фундамент напоминал пустой спичечный коробок. Помещения, образующиеся внутри за счет установки переборок, всегда отводились для технических помещений или бомбоубежищ. В случае с Дворцом Советов центральная часть фундамента состояла из бетонных колец — такая форма была обусловлена наличием Большого Зала.

При рытье котлована применялась «метростроевская технология»: Сначала по периметру очертаний предполагаемого сооружения вбивали шпунтовой забор. Каждый шпунт представлял собой двутавровую балку, которые были расположены на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга. Шпунты нередко уходили на глубину 15-20 метров, прорезая водонасыщенные и упираясь в водоупорные глинистые слои. Затем внутренний периметр откапывали, попутно устанавливая переборки в профили соседних двутавров. Котлован оказывался окруженным стеной, которая предохраняла грунт от осыпания. Просачивающиеся грунтовые воды тут же откачивали насосом. Согласно технологии, после бетонирования фундамента шпунты необходимо извлекать. Однако этот дополнительный объем работ выполнять обычно никому не хочется. На моей памяти, такие заборы всегда «хоронили» под землей.

По проекту фундамент Дворца Советов был значительно больше и глубже, чем фундамент разрушенного храма. По этому фундамент храма тогда просто извлекли из раскопанного котлована и вывезли. На его месте возникла пустая бетонная коробка, которая, в течение почти что двадцати лет, находясь за забором в самом центре Москвы, зияла провалами, заполненными дождевой водой. Видимо это и навело хрущевских градостроителей на спасительную мысль об устройстве бассейна — ведь почти все было уже сделано до них. Поэтому бассейн «Москва» был круглым, что вообще не характерно для плавательных сооружений. Его поместили внутри бетонного кольца, которое должно было играть роль опоры Большого Зала.

Нынче элементы конструкций этого бетонного бункера под храмом используется для нужд резиденции Русской Православной церкви. Никаких финансовых средств сегодня не хватило бы на то, что бы полностью его выкопать — там помещаются очень неплохо охраняемые подземные сооружения, вход в которые преграждают красные палочки шлагбаумов и молодые люди в белых рубашках. Что бы не говорили нам сегодня «искатели исторической справедливости», но история, так или иначе, никогда не творится на пустом месте — такой урок я сделал для себя из истории непостроенного Дворца Советов. В определенном смысле обновленный Храм — это законный правопреемник Дворца Советов, только в другом историческом и общественно-политическом контексте. По преданию, монахи Алексеевского монастыря, который был основан на том самом месте еще в XIV веке и в XIX веке был разрушен именно для постройки Храма Христа Спасителя, уходя, пожелали этому месту «быть пусту». Монашеское проклятие не было шуткой — с той поры ни одно сооружение еще не смогло устоять здесь достаточно долго.

Практически на всех фотографиях размеры Храма преувеличиваются за счет всякого рода фотографических эффектов. Это часто вводит людей в недоумение, когда им случается увидеть храм собственными глазами. На этой фотографии он приближен к реальному размеру.

Храм сегодня

Конечно, идея Дворца Советов родилась не на пустом месте. В ее основе лежал реальный опыт использования крупных архитектурных сооружений в качестве пьедесталов для статуй. Своеобразный обзор таких решений содержался в заметке «На века», опубликованной в газете «Советское искусство» 22 января 1950. Там, в частности, указывалось:

«Принципиально новым типом памятника, рожденным социалистическим строем, и возможным только в советской стране, являются монументы вождю на крупных стройках.

Памятник В.И.Ленину, работы скульптора И.Шадра, поставленный в 1926 году на ЗАГЭС является до сего времени одним из самых крупных и удачных монументов вождю. Идейное звучание этого памятника, поставленного гениальному вдохновителю ГОЭЛРО на одной из первых советских гидростанций, достигает эпической силы и величия.

Удачен выбор места для скульптуры. Властным жестом указывает В.И.Ленин на укрощенную человеком бурную реку. Скульптору удалось выразить страстный революционный темперамент Ленина. Плотина превращена в колоссальный постамент для статуи, ставшей идейно-композиционным центром всего ансамбля. Живописный фон из лесистых гор и величественных памятников древнерусской архитектуры еще более повышает образное звучание этого выдающегося произведения советского искусства.

Иную трактовку получили монументы В.И.Ленина и И.В.Сталина на другом сооружении – канале им. Москвы (Сдан 15 июля 1937 – прим. мое). Две монументальные фигуры, поставленные в Аванпорте канала, придают колоссальному по величине архитектурному ансамблю глубокий идейный смысл. Скульптуры торжественно спокойны, но полны внутренней динамики и мощного движения. Скульптор С. Меркуров нашел нужную среду для монументов, создающую настроение величия и грандиозности. Точно достигнута гармоническая увязка силуэтов обеих статуй с архитектурным комплексом. В запоминающихся образах скульптор сумел воплотить представление советских людей о своих вождях, как вдохновителях всех побед социализма. «

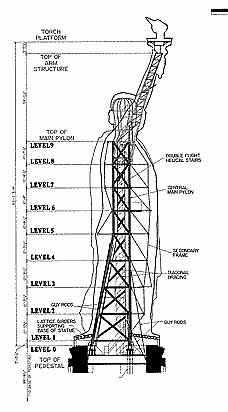

Статуя Свободы. Вид с северной стороны. Разрез

Дворец Советов. Проект арх. Б.М.Иофана, В.А.Щуко В.Г.Гельфрейха (1935-1937 гг.) Фасад.

У Дворца Советов существовал даже зримый прототип. Это Статуя Свободы в New-York. Для статуи Ленина Совет строительства выбрал проект скульптора С. Д. Меркурова. «По указанию товарища И.В.Сталина скульптор изобразил Ленина с рукой, простёртой вверх, в позе, выражающей призыв». Как отмечалось в описаниях, эта статуя, весившая 6000(!) тонн должна была оказаться «тяжелее и выше» Статуи Свободы. Так размер указательного пальца составлял бы 6 метров, голова по объему была бы несколько меньше Колонного зала Дома Союзов. В 1936 г. Меркуров в эскизе статуи В. И. Ленина уже предусматривал ее высоту 100 метров.

Интерес представляет хронология развития идеи синтеза архитектуры и скульптуры в проектах Бориса Михайловича Иофана. Первоначально в конкурсных проектах Дворца Советов (1931) Б. Иофан использовал скульптуру в здании достаточно традиционно — в декоративных целях. Это были рельефы и отдельные группы на пилонах. Содержательная же скульптура, несущая главную идейную нагрузку, устанавливалась рядом, отдельно от здания, в виде специального монумента. В первом конкурсном проекте предполагалось построить два отдельных объема основных залов для заседаний Верховного Совета и торжественных собраний, а между ними поместить башню, увенчанную скульптурой рабочего, держащего факел. Но на этот же конкурс бывший учитель Иофана итальянский архитектор Армандо Бразипи представил проект, где предлагалось все сооружение завершить статуей В.И. Ленина. Такая идея увлекла многих. Поэтому, когда совет строительства Дворца Советов при Президиуме ЦИК СССР после проведения закрытых конкурсов в 1930-х годах принял проект Иофана за основу, то предписал завершить здание фигурой вождя мирового пролетариата.

И.Ю.Эйгель, много лет работавший с Б. Иофаном, писал позже, что «это решение не могло быть сразу воспринято автором проекта, основанного на несколько ином приеме композиции, Иофану нелегко было преодолеть самого себя». Он пытался вначале найти другое эксцентричное решение, при котором здание все же не превращалось бы в пьедестал, а огромная скульптура помещалась впереди него. Однако ставшие позднее соавторами Иофана по Дворцу Советов В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх в проектах 1934 года установили статую па здании, причем точно по вертикальной оси. Иофан понимал, что такое объединение статуи со зданием превращает Дворец Советов в гигантски увеличенный памятник, где собственная архитектура сооружения становится уже второстепенной по отношению к скульптуре. Как бы архитектура ни была замечательна, главным в памятнике неизбежно является статуя, а не пьедестал. Иофан, вероятно, понимал и общую нерациональность предлагаемого решения, поскольку в условиях московского климата 100-метровая статуя при общей высоте здания в 415 метров была бы скрыта облаками более 200 дней в году.

Однако все же грандиозность задачи привлекала Иофана, и он, в конце концов, не только «преодолел самого себя», но и глубоко воспринял идею объединения скульптуры со зданием. Эта идея вошла уже в 1930-х годах не только в массовое сознание, но и в практику строительства. Да и сам Иофан, в конечном счете, искренне увлекался этой идеей. В своем собственном творчестве оп начал довольно регулярно ее реализовывать. В предвоенном варианте Дворца Советов мыслилось установить еще 25 скульптурных групп, по четыре па каждом ярусе. А в так называемом «свердловском варианте» того же проекта, подготовленном в годы войны, предполагался пояс из 15-метровых скульптур в нишах между пилонами на высоте 100 метров, а у входа планировалось поставить органически связанные со зданием статуи К. Маркса и Ф. Энгельса. Парижский павильон 1937 года венчала статуя «Рабочий и колхозница», а нью-йоркский павильон — скульптура рабочего со звездой.

Интересно, что 1 августа 1939 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза». Статья 4, в частности, вводила порядок награждения дважды Героя Советского Союза третьей медалью «Герой Советского Союза» и сооружения его бронзового бюста при Дворце Советов в Москве. Первый трижды Герой Советского Союза появился только в 1944 году. Поскольку Дворца Советов не существовало ни до этого момента, ни после, то бюсты трижды Героев устанавливались в Кремле.

Все Московские высотки были заложены в один день

Интересен еще один факт, о котором также сегодня уже почти никто не помнит — все восемь московских высоток были заложены в один день – в день восьмисотлетия Столицы. В этом тоже состоял замысел вождя — рубеж своего 800-летия Москва переступала, устремляясь ввысь. 12 сентября 1947 года «Советское искусство» в заметке «Закладка многоэтажных зданий» сообщала:

«В день восьмисотлетия юбилея Столицы состоялась закладка восьми многоэтажных зданий, которые, по предложению товарища Сталина, будут сооружены в Москве.

На митинг, посвященный закладке самого высокого, 32-этажного здания собрались трудящиеся Ленинского района. Этот дом, в котором будет 750 жилых квартир и 520 рабочих комнат, сооружается на Ленинских горах, на берегу Москвы-реки. Перед трибуной – сложенный из кирпича столбик, к которому прикреплена бронзированная плита с надписью: Здесь будет сооружено 32-этажное здание. Заложено в день 800-летия города Москвы 7 сентября 1947 года.

На митинге выступил действительный член академии архитектуры СССР Б. Иофан – один из авторов проекта будущего здания. Одно из 26-этажных зданий было заложено в Зарядье близ Кремля, второе – на территории мраморного завода Метростроя, где будут проходить красивейшая магистраль столицы – Новый Арбат.

В этот же день в разных районах Москвы была произведена торжественная закладка пяти шестнадцатиэтажных зданий».

Следует сказать, что в целом, на фоне празднования юбилея столицы, такое событие, как закладка многоэтажных зданий никаким особенным образом отмечено не было. Архитектурная общественность просто его проигнорировала. Ни одно специализированное строительное издание не удосужилось посвятить специального материала намеченным к строительству зданиям. На мой взгляд одна из причин в том, что архитекторы не верили в то что эти дома будут построены. Никаких проектов на тот момент еще не существовало. Никто и не думал, какие грандиозные всесоюзные стройки поднимутся там, где по случаю праздника появились декларативные таблички. Так было, даже несмотря на то, что постановление Совмина «О строительстве в г.Москве многоэтажных зданий» Сталин подписал еще в январе 1947 года. В 1947 году страна лежала в послевоенных руинах — трудно было всерьез представить, что колоссальные силы будут брошены не на восстановление хозяйства, а на высотное строительство. К тому же все помнили печальную историю Дворца Советов.

Впрочем, в редакции журнала «Огонек» ничего такого не подумали. И опубликовали несколько уникальных фотоснимков, благодаря которым мы сегодня можем узнать, как выглядели те самые таблички.

Закладка 16-этажного дома на углу Каланчевской и Домниковской улиц. Министр строительства военных и морских предприятий СССР Н.А.Дыгай устанавливает плиту с надписью.

В Зарядье, на берегу Москвы-реки, будет воздвигнуто 26-этажное здание. На снимке: председатель исполкома Молотовского районного совета П.Н.Бакин на закладке здания.

Событию был посвящен следующий абзац.

«В 13 часов дня происходит закладка многоэтажных зданий в разных пунктах Москвы. Только один час проходит между закладкой памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому и закладкой многоэтажных зданий. Но вся душа советской страны проходит перед нами в течение этого часа: далекое прошлое Руси, воин на коне, в шлеме и кольчуге, указывающий рукою вниз: «Здесь быть Москве», — и гигантские, многоэтажные дома, построенные по последнему слову техники для людей социалистического общества, для строителей коммунизма, для новых людей». (Журнал «Огонек», № 37, 1947г.)

На Ленинских Горах заложено самое высокое здание — 32 этажа

Почему же случилось так, что в контексте юбилейных событий закладка многоэтажных зданий не получила широкого общественного резонанса? Ответ на этот вопрос может дать документ обнаруженный в Государственном архиве города Варшавы и показывающий каким образом должна была регламентироваться деятельность представителей прессы в освещении тех или иных аспектов высотного строительства. Он касается начального этапа строительства высотного здания Дворца Культуры и Науки в Варшаве, подаренного польскому народу Советским Союзом. Документ, подписанный в апреле 1952 года директором Бюро Контроля Прессы, Публикаций и Зрелищ тов. Миколайчиком и адресованный главному архитектору Варшавы Юзефу Сгалину показывает, что популяризировать эту высотную стройку разрешалось со значительной долей осторожности. Журналистам разрешалось информировать читателей о том, что уже было опубликовано ранее в ряде перечисленных официальных сообщений, о сроках строительства, о работах по подготовке строительной площадки и еще о некоторых малозначительных аспектах. В то же время они не могли информировать о деталях проекта и его авторах, о пребывании на территории Польши советских инженеров и местах их временного проживания. Далее в тексте указывалось, что «Нельзя брать интервью со строителями как советскими, так и польскими. Примерно 20-30 апреля 1952 года состоится пресс-конференция, где представители прессы будут ознакомлены с проектом, который к этому времени уже будет в Варшаве, после его подписания польским Правительством. После конференции, представители прессы за любой информацией, касающейся реализации Дворца Культуры и Науки, обязаны обращаться в Бюро Представителя Правительства (тов. Пшибыл), которое будет предоставлять информацию, согласованную с Управлением строительства». (фонд главного архитектора Варшавы, папка 213, c.18-19)

Аналогичные предписания естественно существовали и в отношении московских домов. Постановление № 1 Совета министров СССР «О строительстве в г.Москве многоэтажных зданий» от 13 января 1947 года предписывало разработку проектов и их реализацию ряду серьезнейших ведомств, таким как Министерство внутренних дел, Министерство строительства военных и военно-морских предприятий, Министерство путей сообщений, Министерство авиационной промышленности. Эти ведомства сами по себе являлись достаточно закрытыми. Информация о закрытых архитектурных конкурсах, которые проводились ими, до сих пор нигде не была опубликована, хотя сам факт их проведения неоднократно упоминается в ряде монографий. Все эти ведомства располагали своими строительными базами. Исключение составлял только МГУ, для размещения которого сооружалась высотка на Ленинских горах. Поэтому ее возведение, как и возведение здания в Зарядье было поручено возглавить А.Н.Комаровскому, который в конце сороковых годов руководил Главпромстроем МВД СССР.

Свою роль в установлении завесы секретности сыграло следующее обстоятельство. В начале 1949 года в Советском Союзе были проведены первые успешные испытания атомной бомбы, интенсивная работа над созданием которой велась уже несколько лет. Куратором советского атомного проекта являлся Берия. Он же курировал строительство высотных домов в Москве. Проектными решениями высотные здания задумывались в качестве сугубо гражданских сооружений. Однако по распоряжению Берии здания в экстренном порядке были дооборудованы недокументированной инфраструктурой, достоверные данные о которой никогда еще так же не были опубликованы. Таким образом в авральном порядке оказались пересмотрены функции значительного количества помещений, использовать которые было возможно для других целей. Это позволило быстро и экономично решить ряд стоявших перед командованием страны задач стратегического плана, и на тот момент времени эти решения вполне себя оправдали. На мой взгляд, в некотором отношении они и сегодня представляются выдающимися. С другой стороны очевидно по этим конъюнктурным соображениям в ряде высотных домов не была реализована запроектированная система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, которая позволяла бы производить очистку приточного воздуха и осуществлять воздухообмен в квартирах независимо от погодных условий (об этом в частности упоминают И.Ф.Ливчак и А.Л.Наумов «Вентиляция многоэтажных зданий». М 2005)

Вентиляция высотного жилого дома. Планы цокольного и 1-го этажей.

(По книге «Вентиляция многоэтажных жилых домов» — И.Ф.Ливчак М. 1951)

Первые проекты Московских небоскребов были забракованы Сталиным.

Тому, кто внимательно прочитал заметку о закладке многоэтажных зданий, должны были показаться странными как минимум две вещи. Во первых, почему практически все заложенные в 1947 году здания начали строиться только в 1949. Задержка со строительством объектов такой важности была, по тем временам, непростительной. И второе, самое главное — в 1947 году на торжественных митингах объявили о закладке совсем не тех зданий, которые начали строится в 1949.

Судите сами — любой студент МГУ сегодня знает, что Главный корпус имеет не 32 а 36 этажей. Здание в Зарядье, если бы его все же построили, имело бы 32 а не 26 этажей. Ну и наконец, ни одна из «московских сестер» не имеет этажей меньше 24 (самое низкое — 24этажа — здание у Красных ворот, гостиница Ленинградская — 26 этажей и т.д.).

Перспектива со стороны Смоленской площади (первоначальный вариант)

Перспектива со стороны Смоленской площади (осуществленный вариант с новым завершением)

Здесь необходимо сделать важную оговорку. В разных источниках указываются различные данные об этажности зданий. Нередко, это бывает связано с банальными опечатками. Но чаще дело в другом — не вполне ясно, следует ли считать этажами технические «антресоли». Если да, то та же гостиница «Ленинград», оказывается, имеет всего 17 этажей, а здание на Кудринской площади — 22. В том же Главном Здании МГУ открыты для посещения 32 этажа, 4 верхних закрыты для посетителей (Пускать туда всех подряд действительно совершенно необязательно. ). Если далее следовать этим рассуждениям, то выходит, что официально объявленные данные об этажности московских небоскребов были повсеместно завышены. Мне эта мысль не кажется убедительной. Любой небоскреб в любом городе мира имеет некоторое количество верхних технических этажей. На них никто не живет и доступ туда ограничен. Однако никто при этом не отказывается от мысли считать их этажами. Людям важен каждый метр, «отвоеванный» у неба.

Самой любопытной подробностью в истории строительства Московских высоток является то, что на протяжении времени с момента их закладки и до его окончания предполагаемые этажность и назначение зданий менялись. Решения не очень существенные пересматривались прямо на ходу, так что проектирование велось в параллельно со строительством. Показательно Главное Здание МГУ – там элементы фасада не вполне увязываются друг с другом. Нередко оформление, шпили, скульптурные группы, венчавшие те или иные ансамбли, сооружались наскоро, без серьезных расчетов и должных технических согласований. Нужно думать, каркас верхних этажей не предполагал нагрузок, превышающих расчетные. По этому украшения и шпили максимально облегчали, изготавливая их, по возможности, полыми.

Согласно проектам, большинство зданий первоначально не имели шпилей. Однако, Сталин любил башни со шпилями, и даже, говорят, пририсовал шпиль к первой плоской высотке на Смоленской площади (МИД. Даже сегодня, спустя десятилетия, видно «невооруженным» глазом, что верхние ярусы и шпиль там отличаются по цвету). После этого, шпили были добавлены ко всем высоткам, их выполнили из металлизированного стекла, который искрился на солнце. Существует мнение, что добавление шпилей имело и политическую цель — сделать Московские дома непохожими на Американские небоскребы 30-х годов, крыши которых были плоскими. На мой взгляд, это не совсем так. Например, самый известный небоскреб в мире Empire State Building, в отличии от прочих, как раз имел шпиль. Однако, его шпиль был выполнен в виде тривиальной «иглы» и служил, главным образом громоотводом. Шпили же московских зданий были на вершинах богато украшены символами Советской государственности.

Сталин, хоть и являлся величайшим другом всех советских архитекторов, не слишком разбирался в архитектуре. Он прекрасно знал это и сам. Благодаря этому многие его уточнения чаще носили не столько узкоспециальный характер, сколько отражали взгляд человека, мнение которого было свободно от разного рода профессиональных предубеждений. Частенько он отмечал те детали, на которые труднее было обратить внимание профессиональным архитекторам, хорошо «плававшим» в теме. Существует легенда, которую до сих пор помнят старожилы дома на Кудринской площади. Когда в 1952 году было завершено возведение этажей высотной части здания, Сталин, подъехав и посмотрев на него сказал, что дом получился куцым. Тогда на завершающий восьмигранник надстроили остроконечный шпиль, увенчанный звездой. От этого дом безусловно выиграл, по крайней мере чисто внешне.

Перспектива со стороны Площади Восстания (первоначальный вариант)

Перспектива со стороны Площади Восстания (осуществленный вариант с новым завершением)

Все та же газета «Советское искусство» 28 февраля 1947 года в статье «Новые многоэтажные здания Столицы» указывает: «По предложению товарища Сталина Совет Министров Союза ССР принял решение о строительстве в Москве многоэтажных зданий. Это решение знаменует новый исторический этап в многолетней работе по реконструкции Москвы. В Москве должны быть построены: один дом в 32 этажа, два дома в 26 этажей и несколько 16-ти этажных домов. Проектирование и строительство этих домов возложено на управление строительства Дворца Советов при Совете министров СССР и на ряд крупнейших министерств. Наиболее крупное здание в 32 этажа будет выстроено на Ленинских горах в центре излучины Москвы-Реки. В здании будут находиться гостиница и жилые квартиры».

Как видите, ни про какой МГУ тут нет ни слова. Это не опечатка. Более того, и приведенные цифры скорее всего, были верными. Это подтверждает фрагмент из статьи «Самые высокие здания столицы», которая была опубликована в «Советском Искусстве» 20 июня 1947 года, то есть на четыре месяца позже. «Высота 32-этажного здания на Ленинских горах составит примерно 130-140 метров. Это значит, что оно будет почти в два раза выше колокольни Ивана Великого в Кремле. К тому же надо добавить, что новое многоэтажное сооружение располагается на участке, отметка которого превышает отметку набережной Москва-реки на 70 метров. Легко себе представить, каким интересным архитектурным объектом явится это здание в будущем силуэте города».

Возьмем карандаш и посчитаем: если допустить, что 32-х этажное здание будет иметь высоту 130-140 метров, то выходит, что высота одного этажа (с учетом перекрытий) составит 4-4,3 метра. Такая высота является типичной для домов времен «сталинской» постройки. Однако позже, почему-то (а почему — мы легко можем догадаться) здания максимально «вытянули», так что высота каждого этажа в конечном счете достигла 5 метров. Дальнейший «рост» был обеспечен увеличением самой этажности: здание МГУ на Ленинских горах «выросло» еще на 4 этажа, подросли и остальные – те, что должны были иметь 24 этажа, были спроектированы на 32, и т.д.

Пример эволюции проекта здания МГУ очень интересен еще и потому что оказался результатом последовательной работы двух коллективов зодчих. Б.М.Иофан писал в 1947 году: «

Источник